«Бём нёмца, как разабём — прыедзем дамой». Читаем «Письма с войны», которые 80 лет хранят белорусы

«Бём нёмца, как разабём — прыедзем дамой». Читаем «Письма с войны», которые 80 лет хранят белорусы

Белорусы хранят в семейных архивах немало драгоценных писем — тех, что были написаны во время Великой Отечественной их родными: отцами, дедами, уже и прадедами. По этим историям можно составить впечатление, как война влияла на личную историю отдельного человека: переворачивала его мир с ног на голову, вырывала из привычных бытовых дел и забот, уносила далеко от родных и близких, наносила тяжелые раны, убивала. Разбираем «Письма с войны», которые в ответ на призыв Onlíner прислали читатели.

- «По мне не убивайтесь». Солдат написал родным 22 июня 1941 года — и пропал навсегда. Читаем «Письма с войны»

- «Ночью нас разбудили. Но спать не хочется». Солдат написал родным в Минск 9 мая 1945 года — читаем «Письма с войны»

Чудо, что эти письма вообще сохранились: представьте, какой путь им суждено было пройти. В перерывах между боями как минимум 80 лет назад какой-то солдат нашел возможность написать домой. Послание пропустила военная цензура, оно преодолело фронт, километры дорог и бездорожья, в конце концов попало к почтальону, который принес бумажный треугольник в квартиру или хату. Письмо прочли, а потом хранили десятки лет, передавали детям, внукам, правнукам. Над строчками плакали, а иногда их для сохранности переписывали — чтобы сейчас, в 2025-м, мы, совсем неизвестные авторам, прочли это все со своих мониторов. И, может быть, о чем-то задумались.

Примечание: Мы сохранили орфографию авторов в расшифровке писем. А вот знаки препинания и заглавные буквы могут быть проставлены иначе, чем в оригинале (так проще читать). В подписях к фото приведены полные тексты либо их значительная часть. Можно вчитываться, а можно пропустить, ограничившись выдержками, которые приведены в основной части материала.

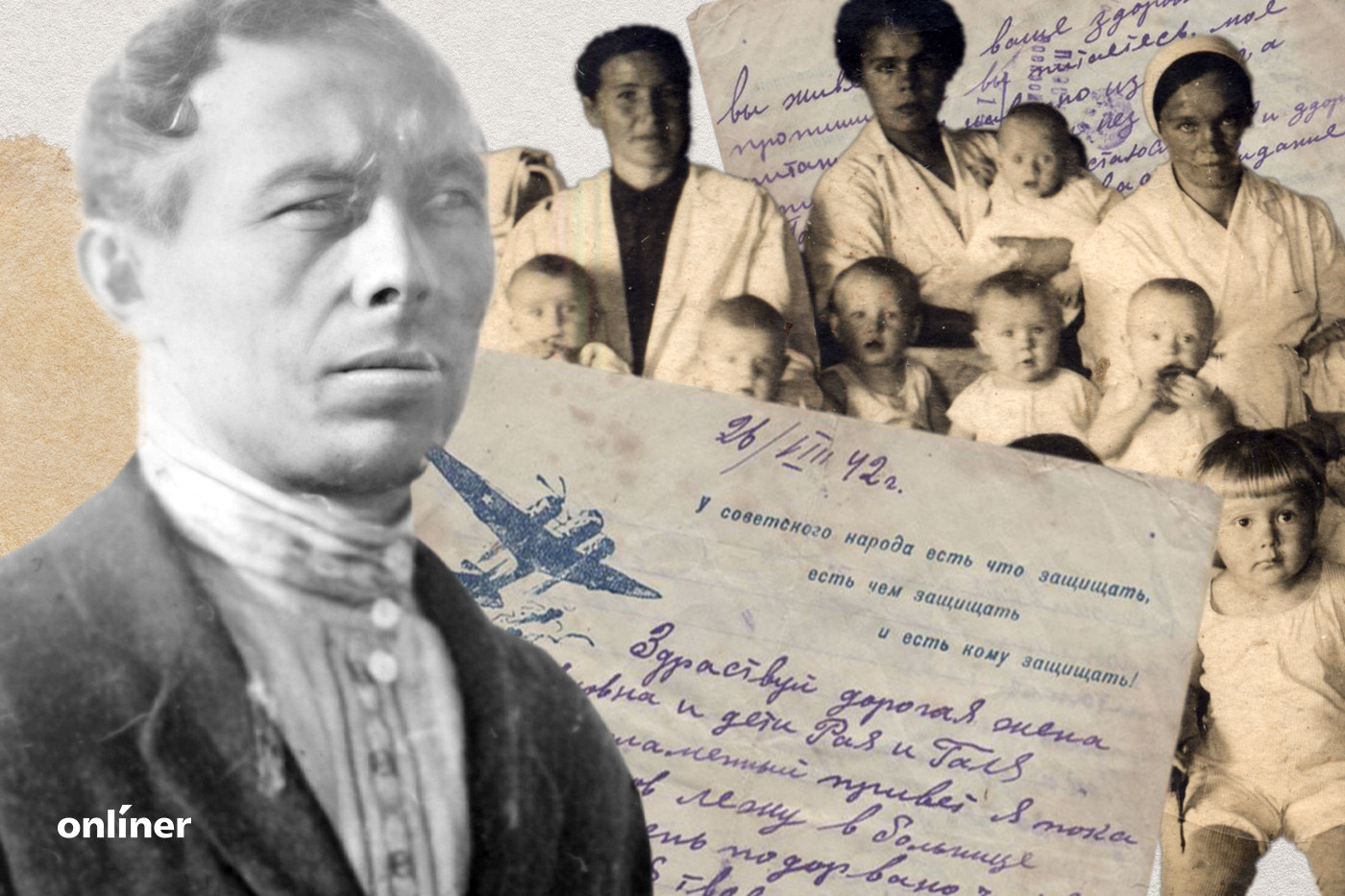

«Пишу из госпиталя. Нет надежды на улучшение моего здоровья, все хужеет»

Это письмо Федор Петрович Шумов написал из госпиталя 26 августа 1942 года. И сам солдат, и его жена Любовь были родом из деревни Медухово Логойского района.

Текст написан не на случайном клочке бумаги, а на специальной заготовке для писем. Именно здесь иллюстрация в виде самолета, но встречаются картинки с красноармейцами, танками, советскими городами — даже в нашей подборке вы увидите немало подобных шаблонов. «Пропечатывали» на листах и открытках также лозунги, проклятия фашизму, а еще то, что сейчас назвали бы мотивирующими цитатами.

Федору Шумову строчки давались нелегко.

«Я тока жив, но не здоров. Лежу в больнице, здоровье мое очень подорвано. Чувствую себя очень плохо».

Скорее всего, письмо было написано в Выборг (сейчас Россия), предполагает правнук отправителя. Жена солдата оказалась в этом городе во время войны, работала там няней в детском саду.

— Про ранение подробностей не знаем — только то, что прадед смог восстановиться и вернуться в армию, — рассказал потомок.

Дальше про Федора известно совсем немного. В 1943 году он получил медаль «За оборону Ленинграда», а с 1944-го считается без вести пропавшим. Его жена вернулась в Логойск после войны.

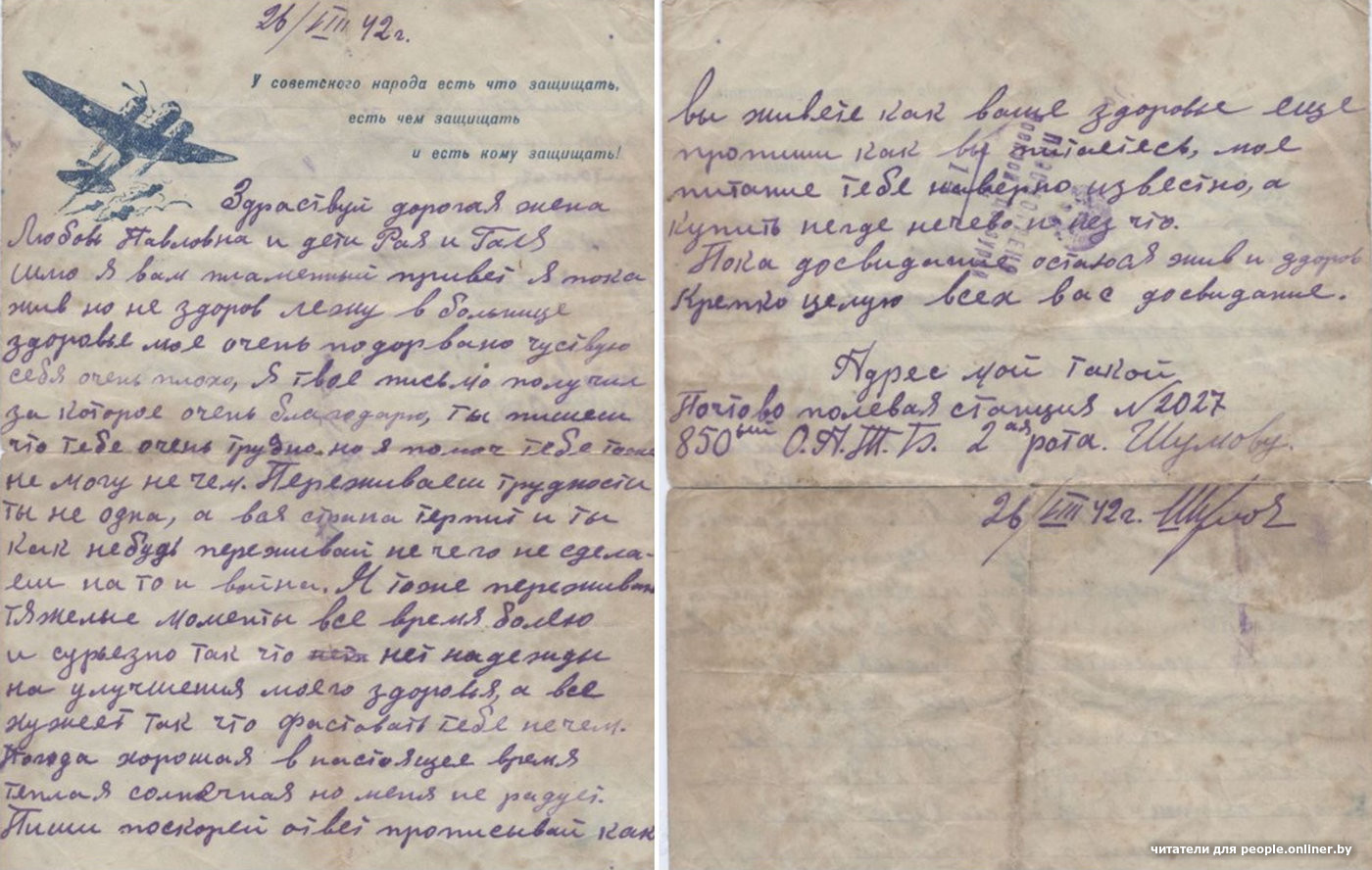

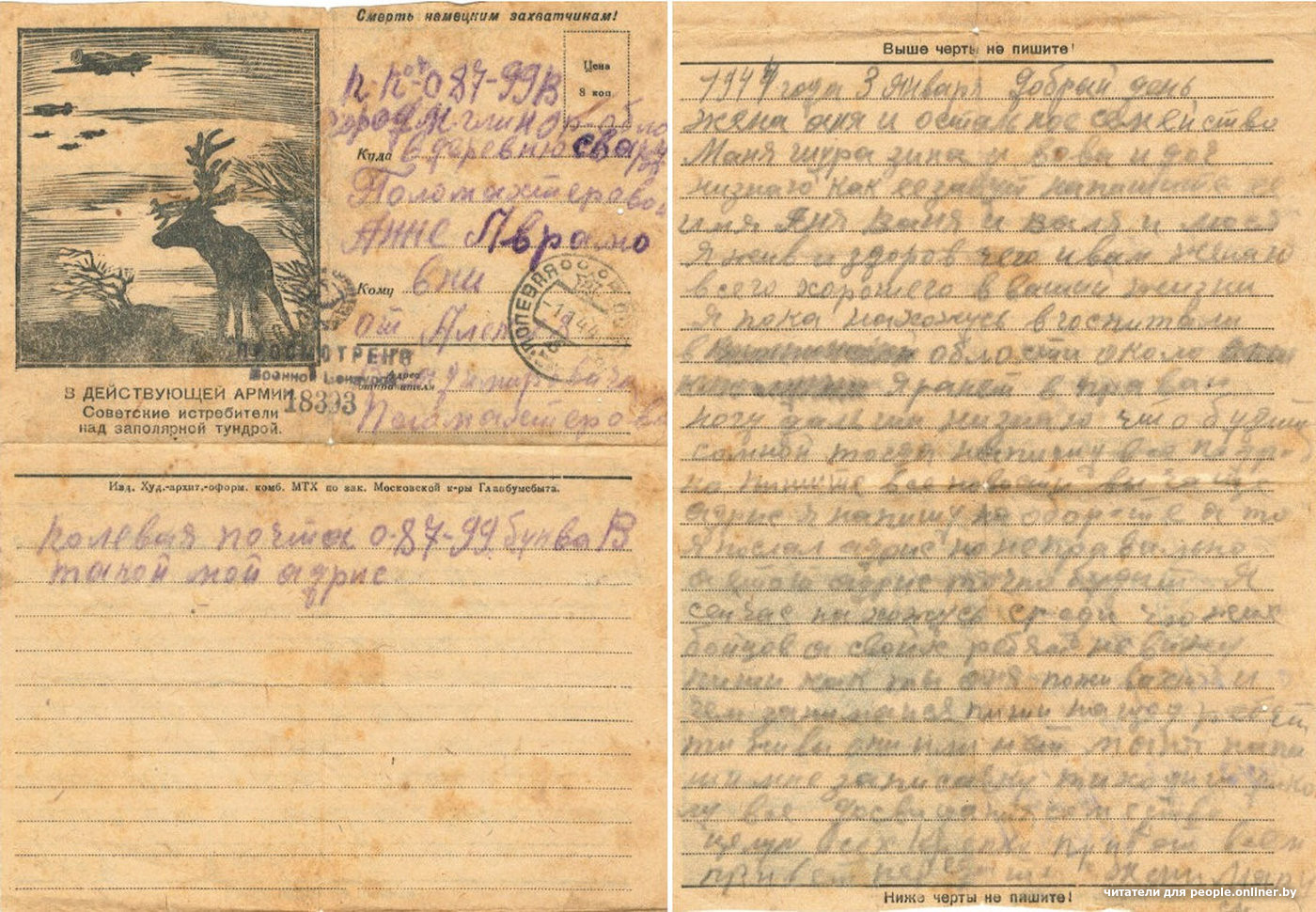

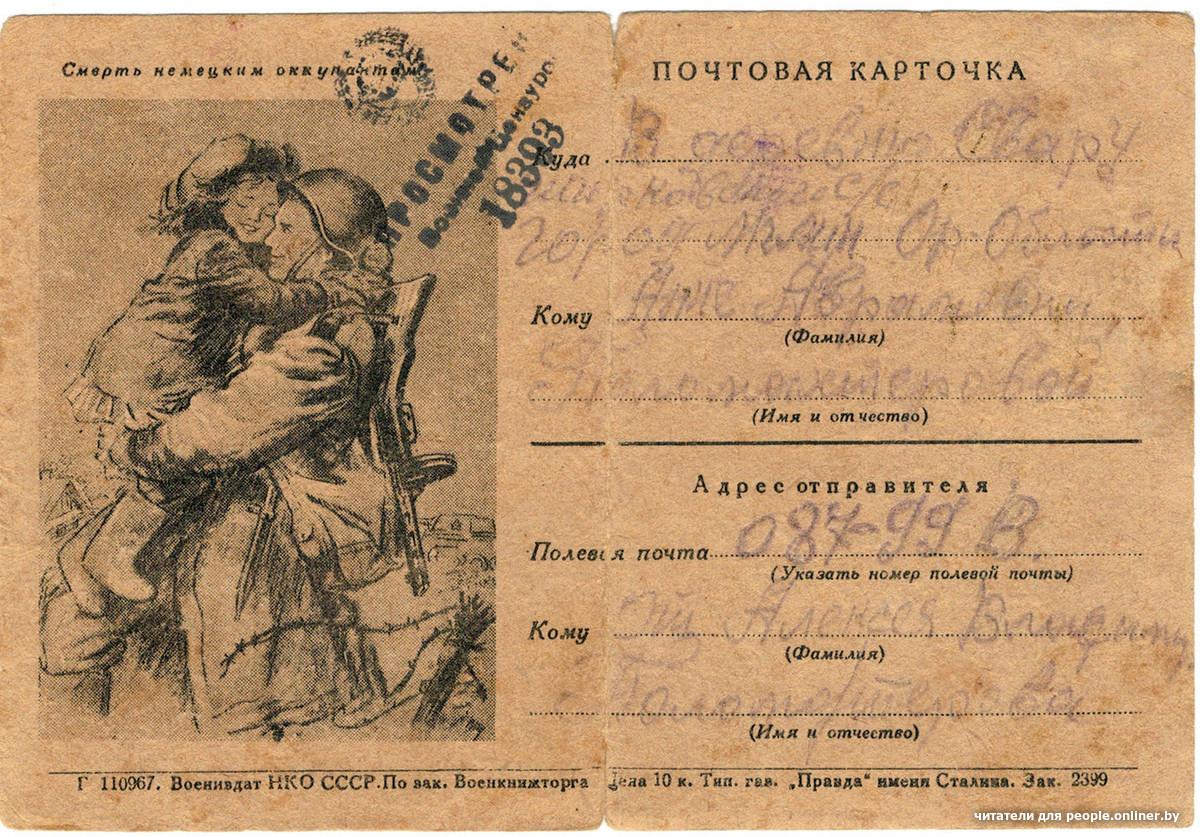

Писал домой из госпиталя и Алексей Поломахтеров, это было в январе 1944-го. Его письма и открытки жене и родителям полевая почта доставляла в Брянскую область (сейчас Россия).

Так, 3 января Алексей перечислял имена родных:. «Добрый день, жена Аня и остальное семейство: Маня, Шура, Зина и Вова, и доч, низнаю, как ее зовут — напишите ее имя».

Рассказывал, что ранен в правую ногу. Писал, в каком госпитале находится, но эта информация вымарана. Вероятно, это сделал цензор, который читал письмо перед отправлением. На посланиях Алексея, как и на многих других, проставлена печать «Просмотрено военной цензурой».

«Я сейчас нахожусь среди чужих бойцов, а своих ребят не вижу», — грустил на новом месте солдат.

Спустя неделю он снова с тревогой писал домой:

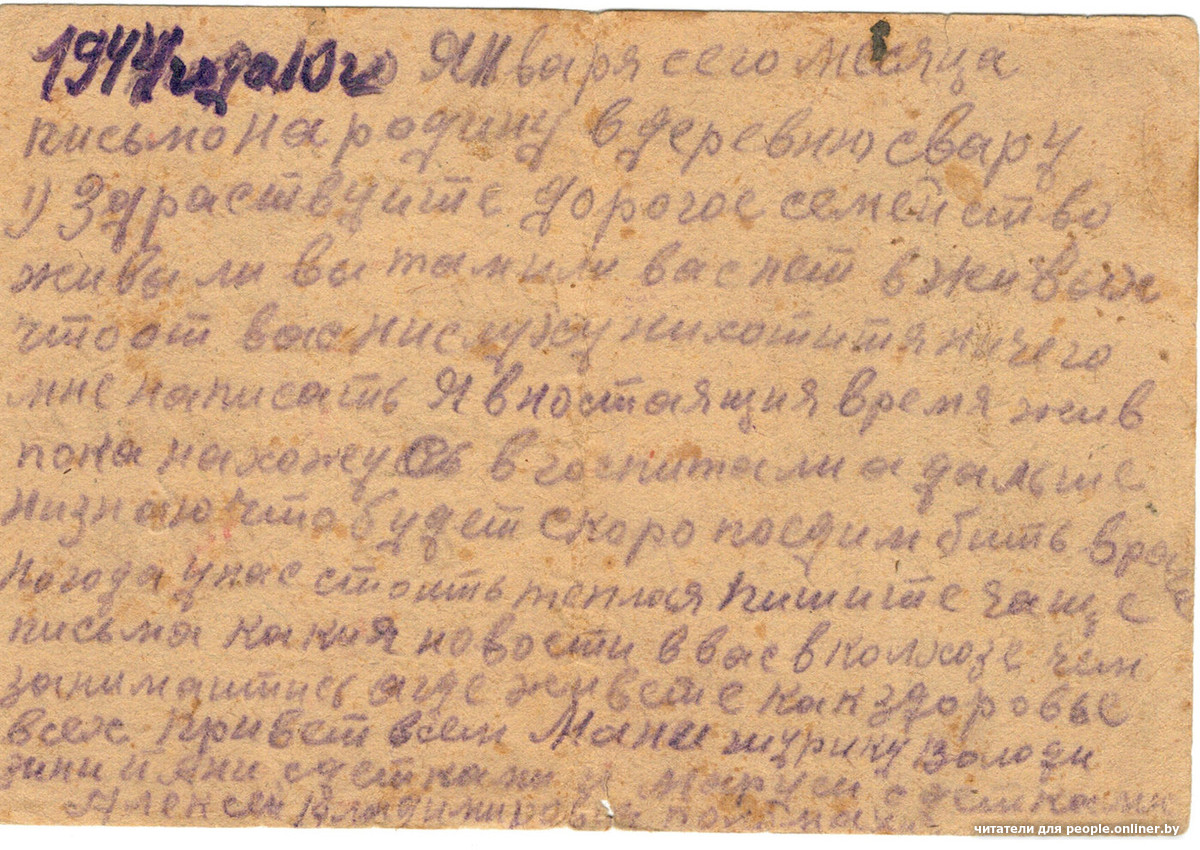

«Живы ли вы там или вас нет в живых? Что от вас нислуху, нихотитя ничего мне написать. Я в ностаящия время жив, пока нахожусь в госпитале, а дальше низнаю, что будет. Скоро поедим бить врага. Погода у нас стоить теплая. Пишите чаще письма, какия новости в вас в колхозе, чем занимаитись, а где живете. Как здоровье всех. Привет всем. Маши, Шурику, Володи, Зини и Ани с детками».

Выписался из госпиталя мужчина ближе к концу января.

«1944 года 24 января, письмо на родину. Добрый день, дорогое семейство. Я жив и здоров, чего и вам желаю. Всего хорошего в вашей жизни. Аня, я сегодня выписываюсь с госпиталя, а куда поедим — сам низнаю. Так что писем пока нипишитя мне — пока я нипришлю точны адрес».

Это была последняя весточка — человек пропал без вести в феврале 1945-го.

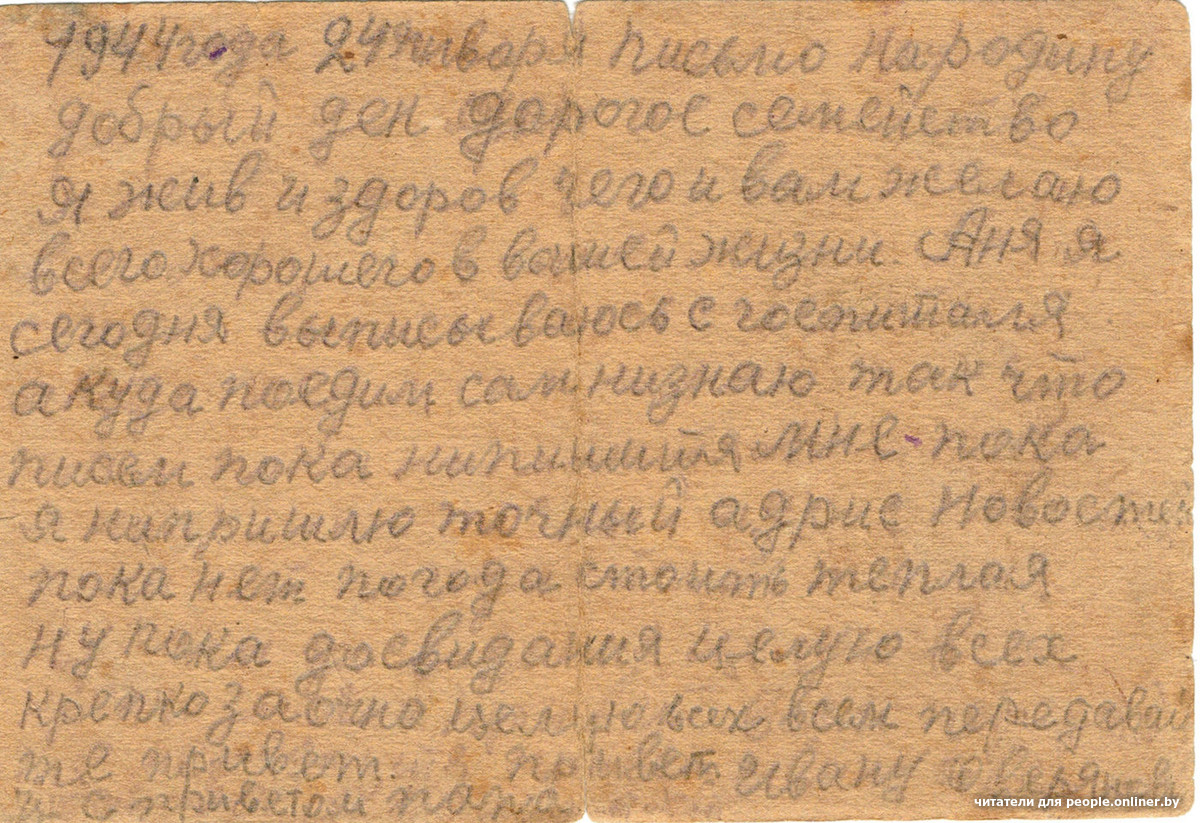

У Алексея был брат Петр. Его правнук Евгений и прислал в редакцию письма.

— За день до войны Петр успел эвакуировать семью из Белостока (сейчас Польша). Пропал без вести в 1941 году, предположительно между Зельвой и Слонимом, — рассказал читатель.

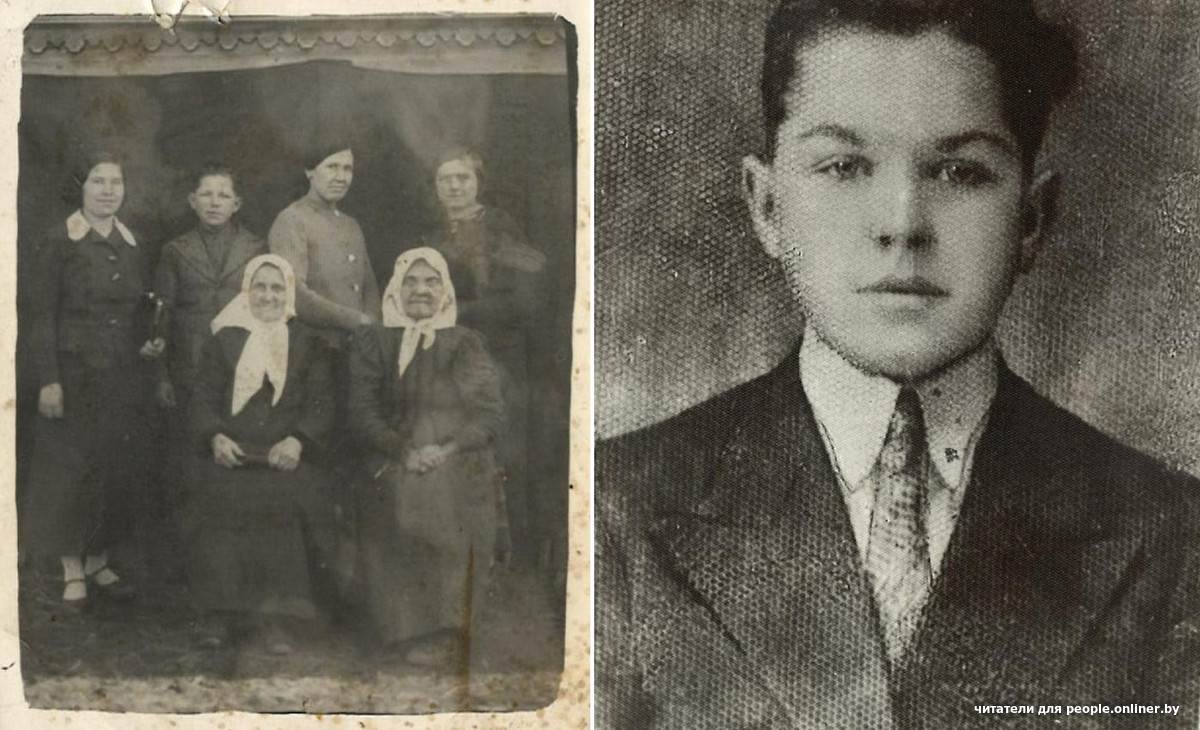

Письмо Петра Поломахтерова мы в эту подборку не добавили, а фото этого пропавшего брата и его семьи — вот:

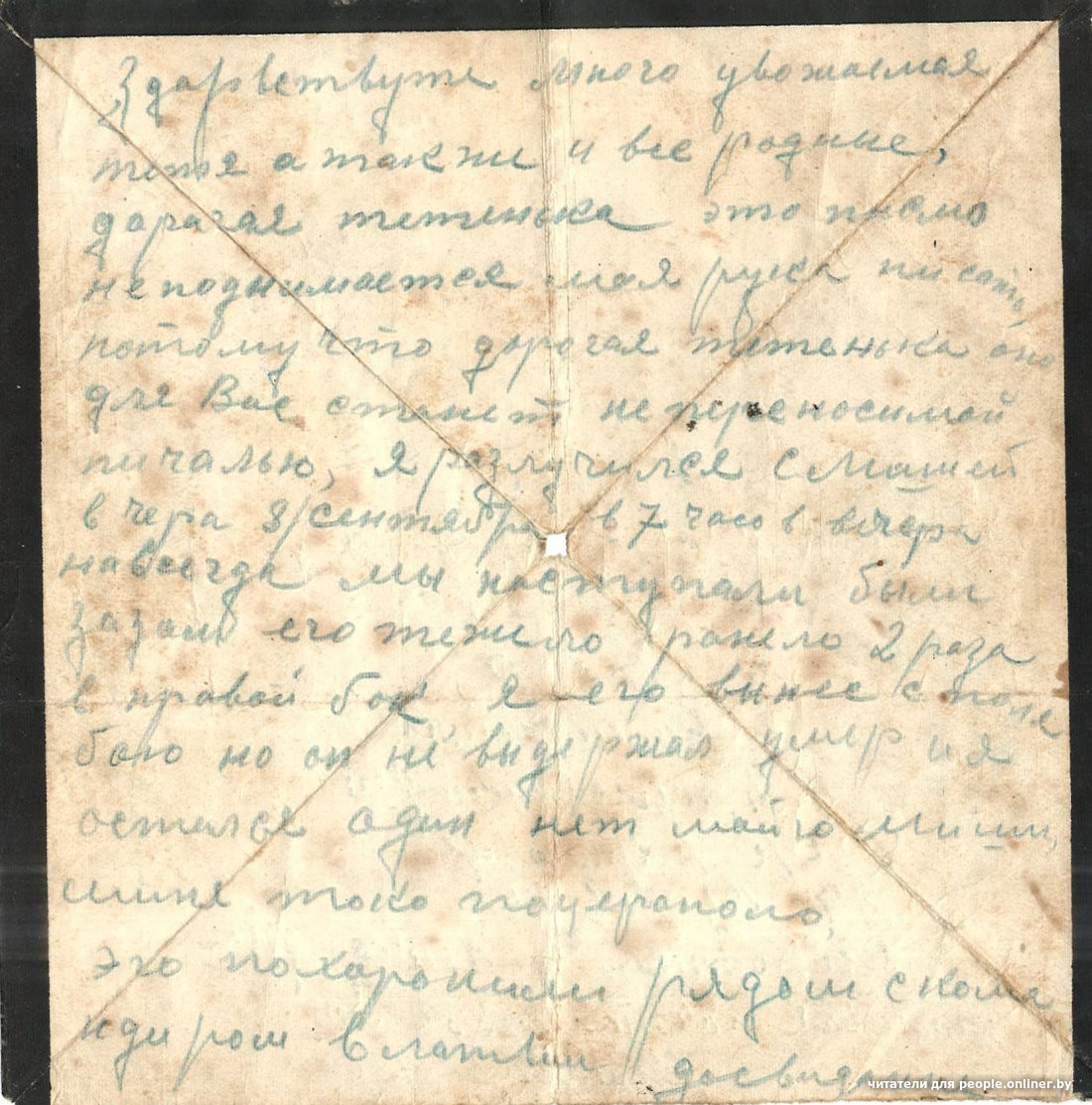

«Это писмо не поднимается моя рука писать, потому что, дорогая тетенька, оно для Вас станет непереносимой пичалью»

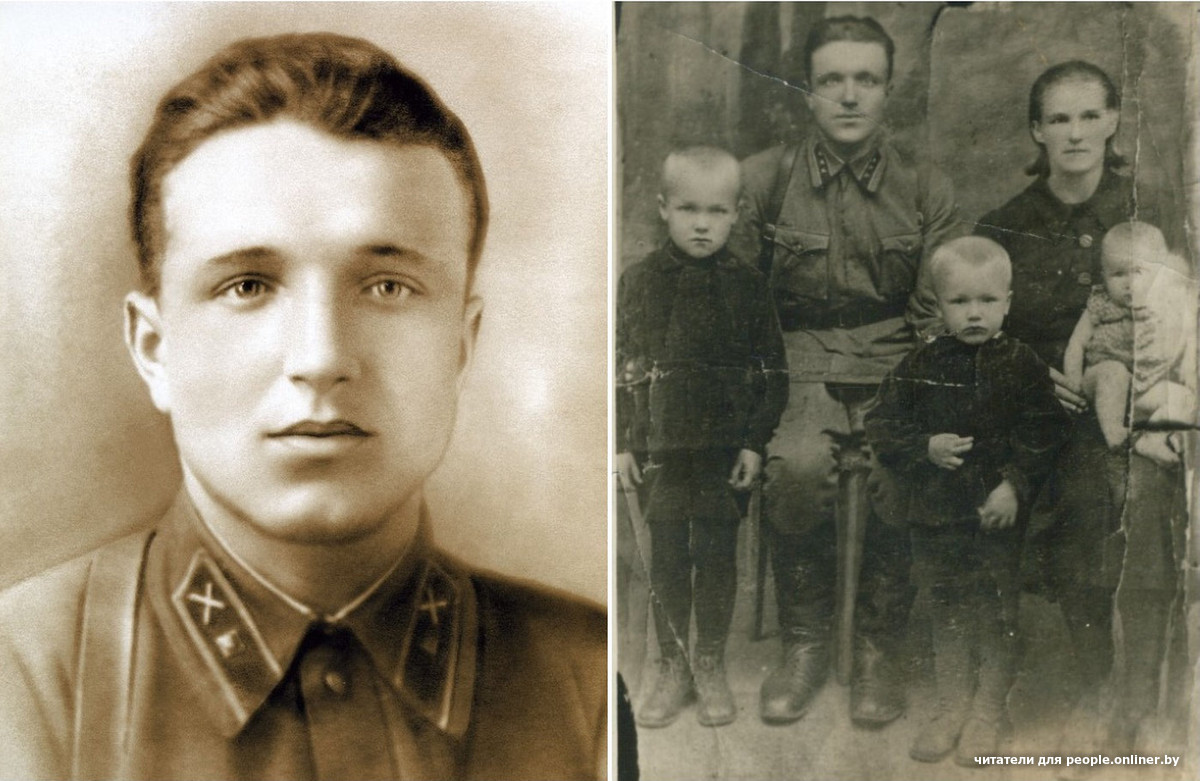

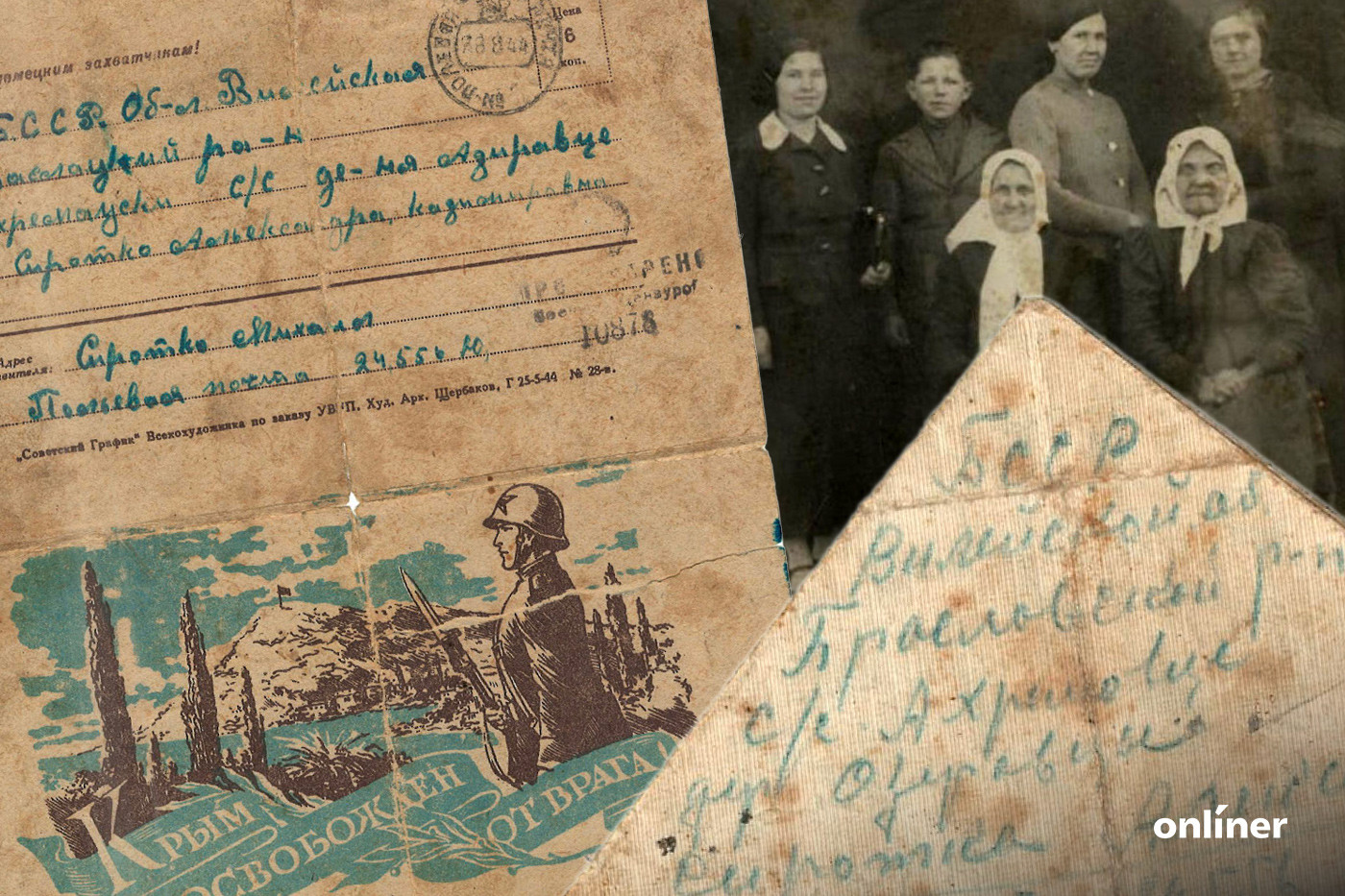

— Два родных брата моего дедушки Владимира Ивановича Сиротко погибли на фронте: Сиротко Геннадий Иванович и Сиротко Михаил Иванович, — рассказала читательница Ольга.

Жила семья в деревне Озеравцы Ахремовского сельсовета Браславского района.

Двадцать шестого августа 1944 года Михаил написал домой очень трогательное письмо. Оно полно белорусских слов, произношение которых деревенский молодой человек пытался передать как мог. Вот несколько выдержек.

«Здраствуй, дарагая Мама и Брат, братавы и пльамяники. В первых славах майго письма я пишу вам, што я жыу, здароу и также вам желаю здароуя. Мне пака харашо, абымне нискучайце, я сичас нахаджусь на пирадавой, са мной разам брацяш Антон. Мы сйм разам сядзьом, пём и спём вместья, коло пульемета. Бём нёмца, как разабём немца — прыедзем разам дамой».

«И также напишыте, гдзё находица дзядзя Накандра. < …> Прашу напишитя, дё сичас находзица геты мальцы, каторай были разам са мной в Браславё: Димка, Паула и так далее. Пирадайтё паклон ад миня всим радным и знакомым. Затем дасвиданя, вскором времи ажидаю атвету».

Второе письмо пришло уже от друга Миши. Это был фронтовой треугольник с черной каймой.

«Здарвствуте, много увожаемая тетя, а также и все родные. Дорагая тетенька, это писмо не поднимается моя рука писать, потому что, дорогая тетенька, оно для Вас станет непереносимой пичалью, — писал матери Михаила, похоже, тот самый „брацяш“ Антон. — Я разлучился с Мишей вчера, 8 сентября в 7 часов вечера, навсегда. Мы наступали — были разам. Его тежело ранело 2 раза в правой бок, я его вынес с поля бою, но он не выдержал, умер — и я остался адин. Нет майго Миши, миня токо поцераного. Эго похороним рядом с командиром в Латвии. Досвидание».

Эти два письма мама Михаила Александра Казимировна берегла всю жизнь.

— Хочется верить: читая их, люди еще больше будут ценить и беречь мир, жизнь своих детей, — рассказала Ольга, поделившаяся архивом.

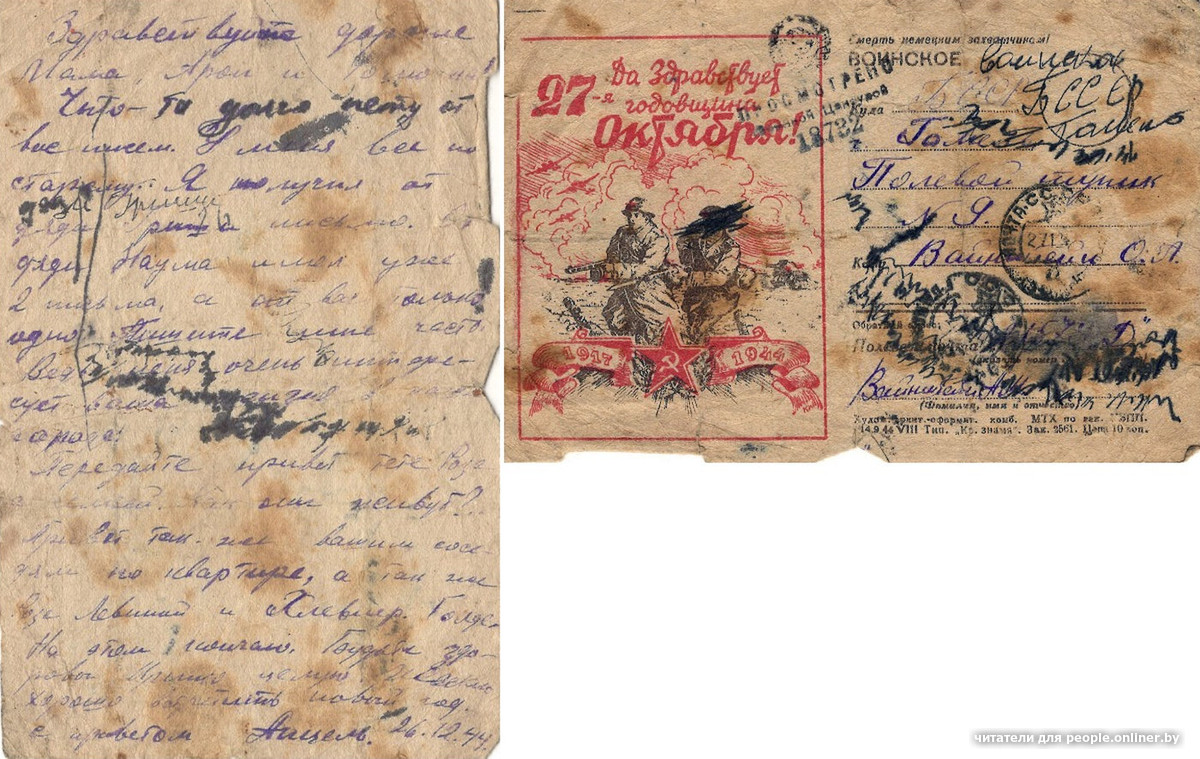

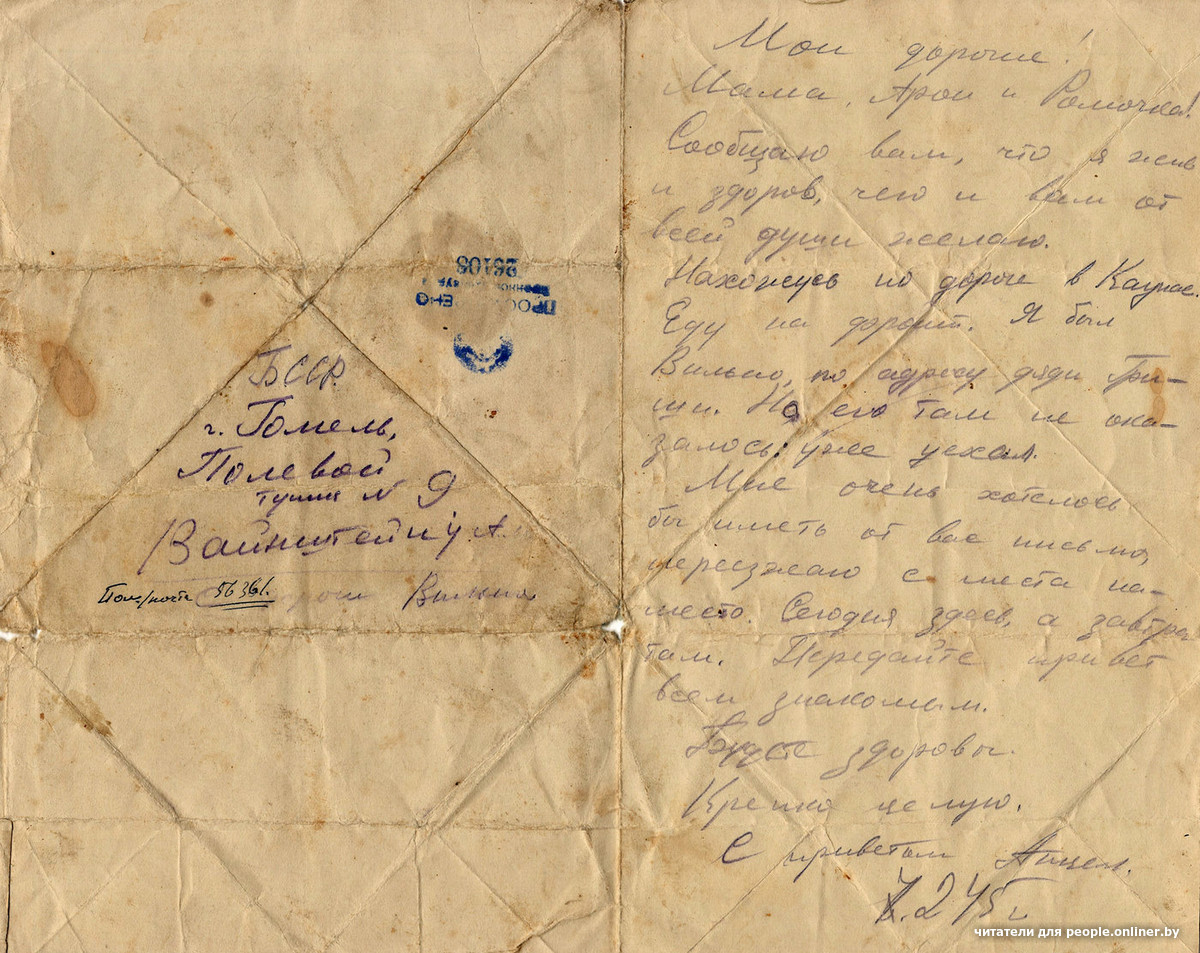

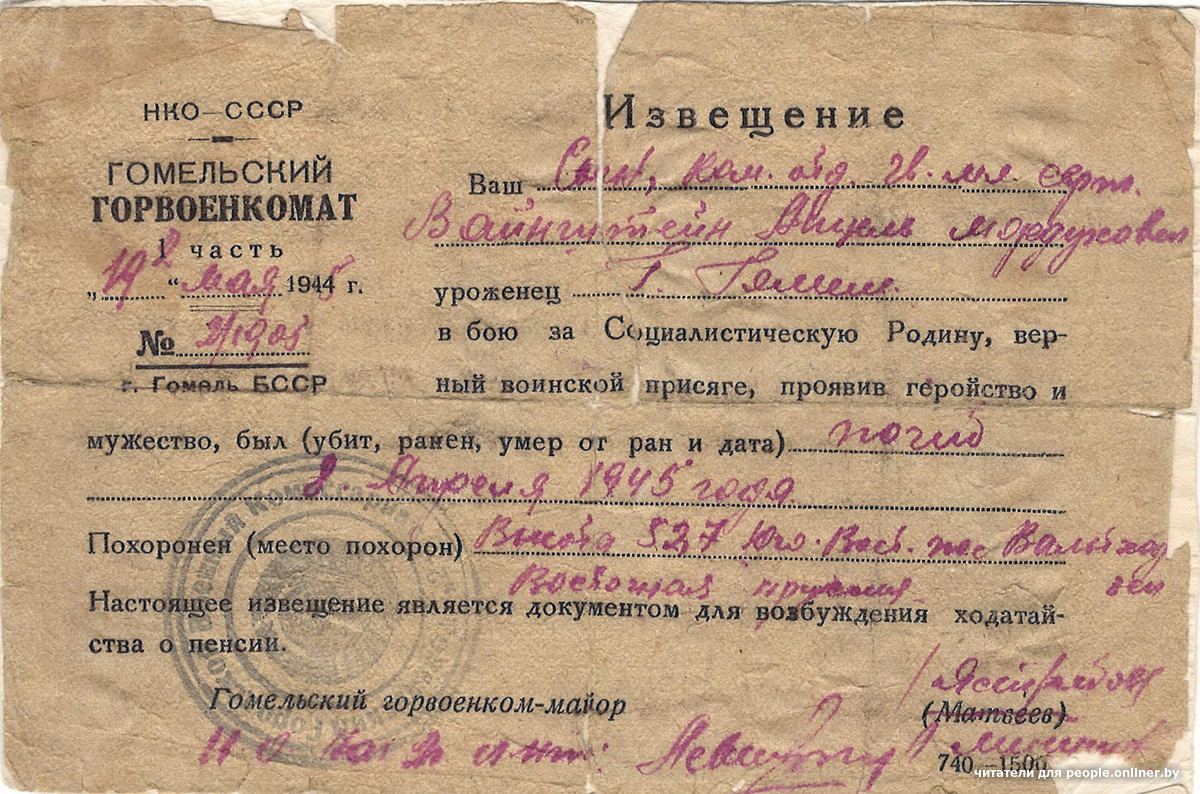

А это история Анцеля Вайнштейна в четырех письмах. Имена и фамилии на страницах — как путешествие по белорусскому еврейскому местечку: Роза, Арон, дядя Гриша и дядя Израиль, Софочка и Герточка…

На войну Анцеля призвали 1 февраля 1943 года в Самарканде. Вероятно, туда он попал во время эвакуации, потому что родным с фронта (после освобождения Беларуси) писал уже в Гомель.

В письме из декабря 1944-го солдат желает близким хорошо встретить Новый год.

А это уже из февраля 1945-го:

«Мои дорогие! Мама, Арон и Ромочка! Сообщаю вам, что я жив и здоров, чего и вам желаю! Нахожусь по дороге в Каунас. Еду на фронт. Я был в Вильно, по адресу дяди Гриши. Но его там не оказалось: уже уехал. Мне очень хотелось бы иметь от вас письма, переезжаю с места на место. Сегодня здесь, а завтра там».

Пятого марта молодой человек написал домой последний раз.

«Привет с фронта. Добрый день, мои дорогие. Сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Пишу перед уходом в наступление. Писем еще не имел. Вы за меня не беспокойтесь. Если бы я уже имел от вас письма, то я бы не так беспокоился, но думаю, что у вас все благополучно. О себе писать мне нет чего».

Можно только представить, как смогли пережить войну родные и близкие Анцеля. Но ясно, что выжившие верили: он вернется. Уже после Победы, 19 мая 1945 года, надежды рухнули. На имя матери пришла похоронка: погиб 8 апреля 1945-го. Похоронен на высоте 52,7 в Восточной Пруссии.

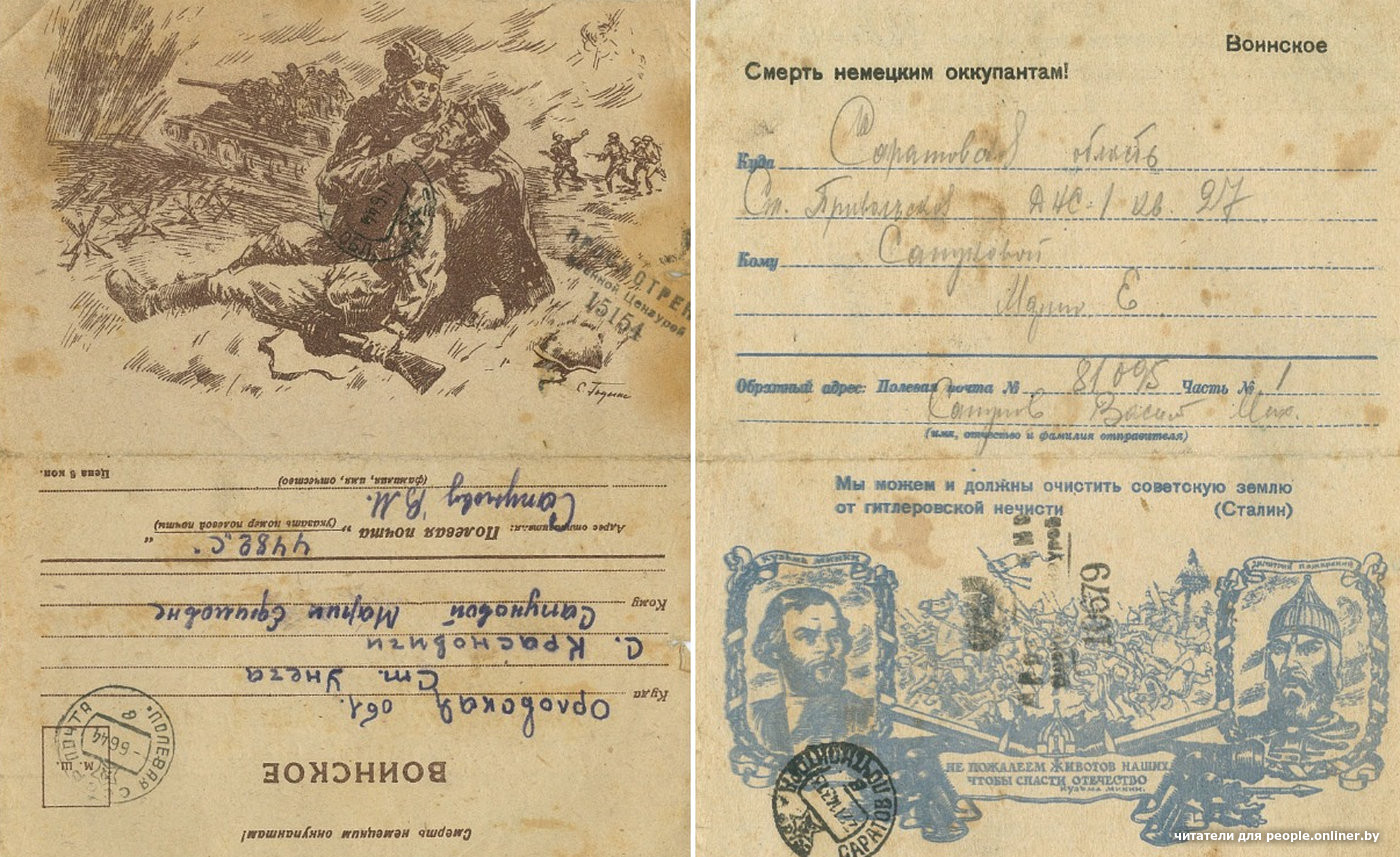

«Я удивляюсь: война, бомбежки, атаки, кровь и смерть, а чуть передышка — и он за карандаш, его мысли — о жене, сыне, о родных и близких», — написал в редакцию еще один читатель, Алексей. Это слова о его дедушке, Василии Михайловиче Сапунове.

Алексей прислал фотографии конвертов и процитировал несколько писем.

«Сегодня шестое, вечер и я еще жив, — писал Василий жене в июне 1944-го. — Здоровье хорошее. Голова трещит, в ушах звенит. Милочка, ты читаешь газету, начиная от 30 мая, что атаки отбиты. Да, такого ада война еще не знала. Сегодня в 12 часов дня получил известие — союзники высадили войска на побережье Северной Франции».

«Обижаешься, что пять дней не писал? Поверь, порой не до этого. Что не день, то бой. Сейчас у нас такая „жарища“, что тебе даже трудно представить. Здорово ободряют действия Белорусских фронтов», — а это уже июль.

Мужчина просил беречь сына и надеялся на скорую встречу. Но вместо радости пришли похоронка и письмо-соболезнование от однополчан-офицеров. Вот его текст целиком:

«31 июля 1944 года. Здравствуйте, многоуважаемая Мария Ефимовна!

Бойцы и командиры вверенного подразделения вашего дорогого мужа шлют Вам боевой пламенный привет. Большое горе выпало на нашу долю — вырвало из наших рядов самого лучшего нашего друга — офицера, преданного нашей Родине, с которым связана большая дружба пройденного боевого пути в борьбе с немецкими захватчиками. Он всегда был впереди своего подразделения и вел своих бойцов на боевые подвиги. 12 июля 1944 года в 8 утра перестало биться сердце большевика — коммуниста орденоносца Василия Михайловича. Для нас была большая утрата. Сжимая наши сердца, мы у его гроба поклялись отомстить ненавистному врагу. Эти слезы, пролитые над гробом, не пройдут им даром. Мы еще крепче будем истреблять немецких палачей. Примите, Мария Ефимовна, наше глубокое соболезнование постигшего общего нашего горя. Мы просим Вас сохранить с нами связь ибо имя Вашего мужа осталось надолго в наших сердцах. С приветом офицеры: Зубрицкий, Трубкин, Левченко и др. ПП 44182».

Похоронен Василий Сапунов на братском кладбище в селе Таксобени (Молдова).

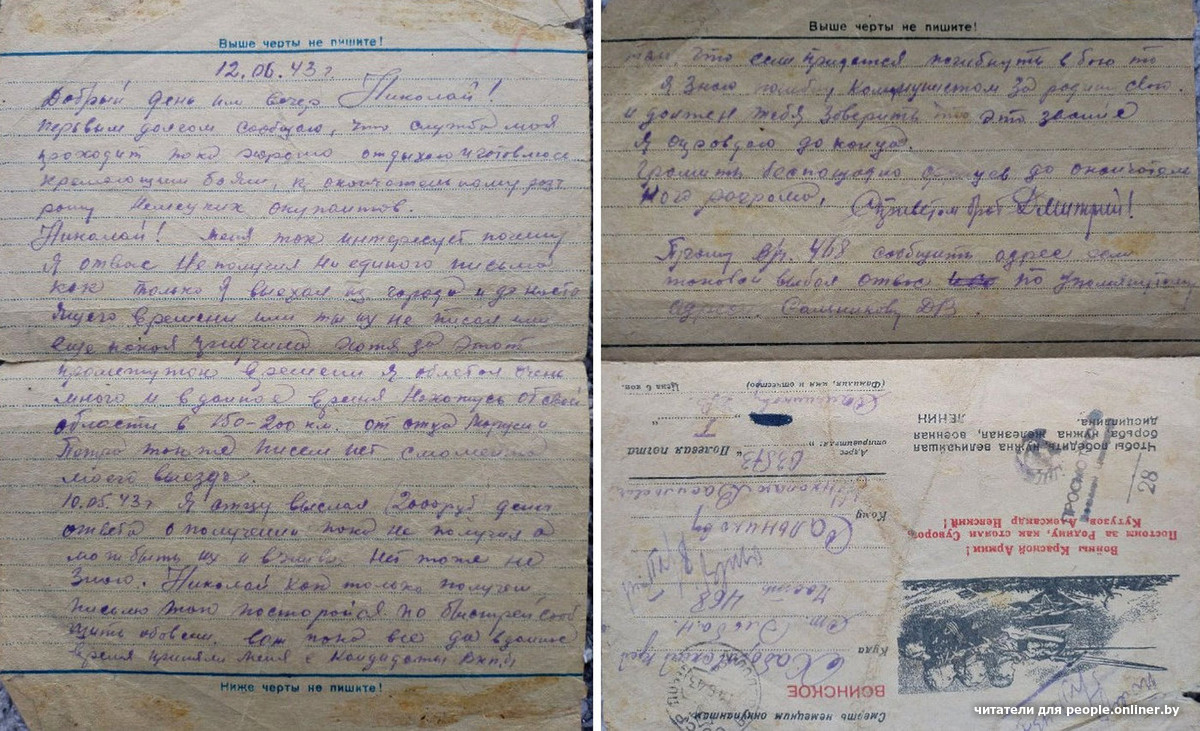

«Громить беспощадно фрицев до окончательного разгрома»

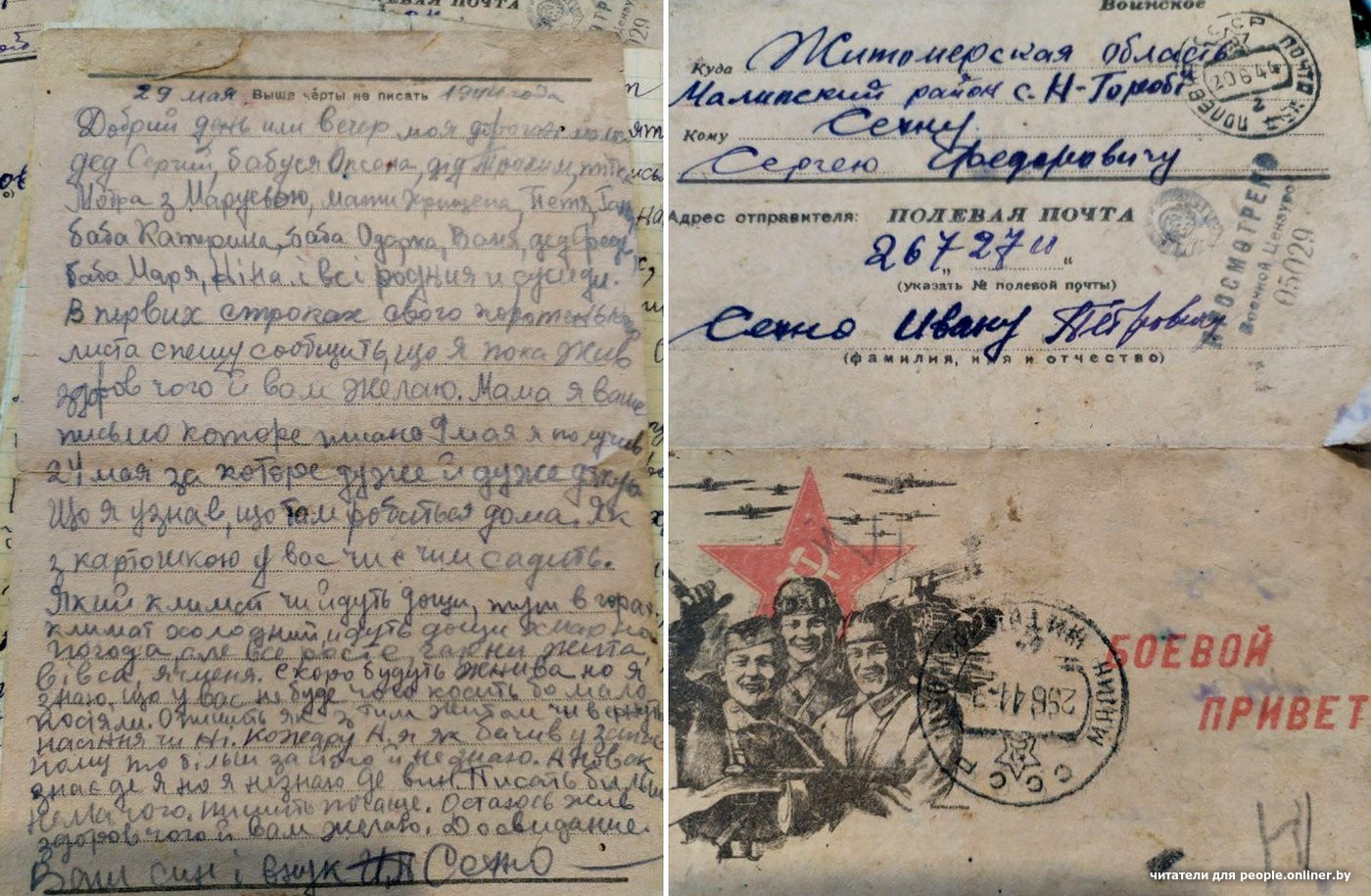

Фронтовые письма чаще всего отправлялись без конвертов. Именно поэтому многие послания складывали в треугольники, надписывая адрес с чистой стороны листа. Сгибали бумагу и в небольшие прямоугольники. На типографских шаблонах хорошо видны предупреждающие надписи «Выше черты не писать», «Ниже черты не писать» — там оставляли места для склейки.

Называют две причины того, что полевая почта обходилась без конвертов. Первая — нехватка бумаги. Вторая — зачем запечатывать конверт, если его потом все равно придется открывать цензору. Прошло 80 лет, а линии сгиба на тех солдатских письмах видны до сих пор.

Как и миллионы других, писал родным и лейтенант Дмитрий Васильевич Сальников. Он был командиром минометного взвода 1317-го стрелкового полка 202-й стрелковый дивизии, уточняет его племянник Евгений.

Молодой человек в своих строчках был решителен и суров. Обещал «громить беспощадно фрицев до окончательного разгрома». Собирался вступить в ВКПБ, заявляя: «Так что, если придется погибнуть в бою, то я знаю: погибну коммунистом за родину свою. И должен тебя заверить, что это звание я оправдаю до конца».

— Мой дядя, автор этих писем, умер от ран 10 августа 1943 года. Его фото, к сожалению, нет, — рассказал Евгений. — Письма были адресованы его родному брату, моему отцу, Николаю Васильевичу Сальникову. Папу призвали еще в 1939-м, он служил на оборонных предприятиях Дальнего Востока.

Родители парней, помимо Дмитрия, не дождались с войны еще одного сына — Федора.

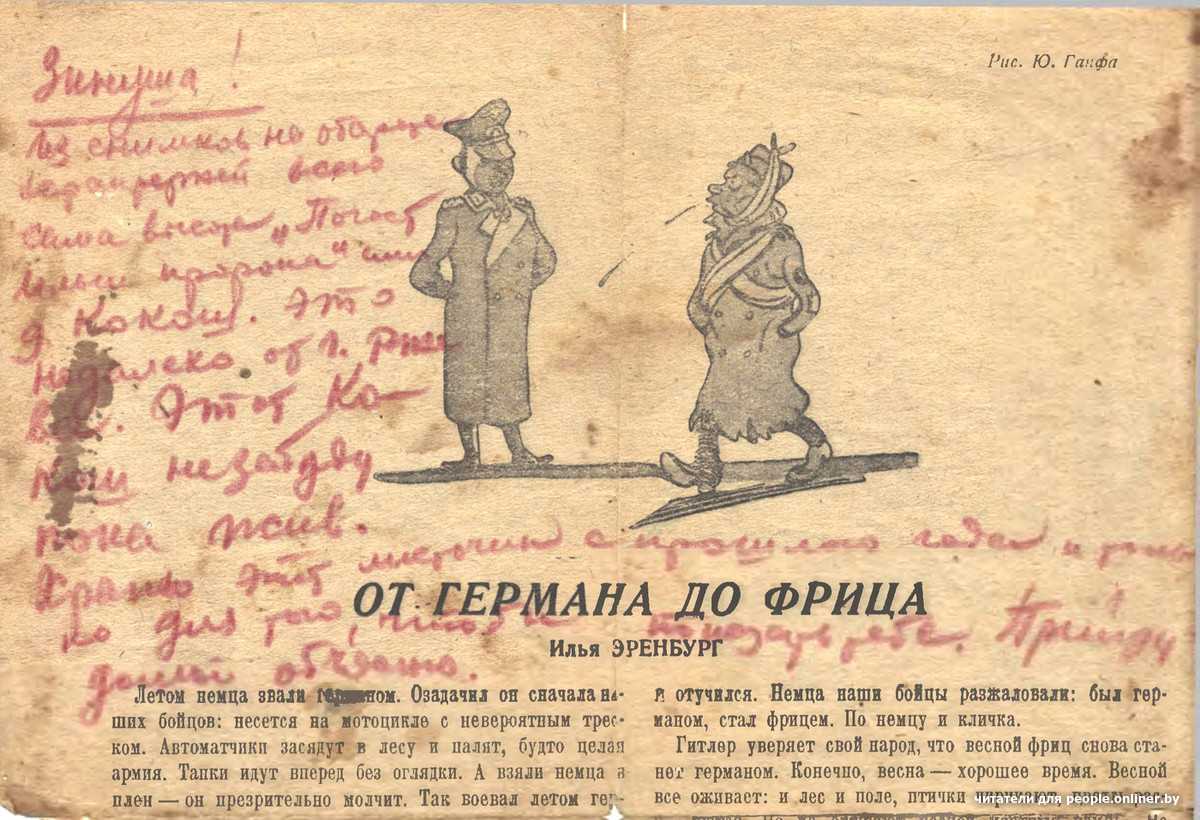

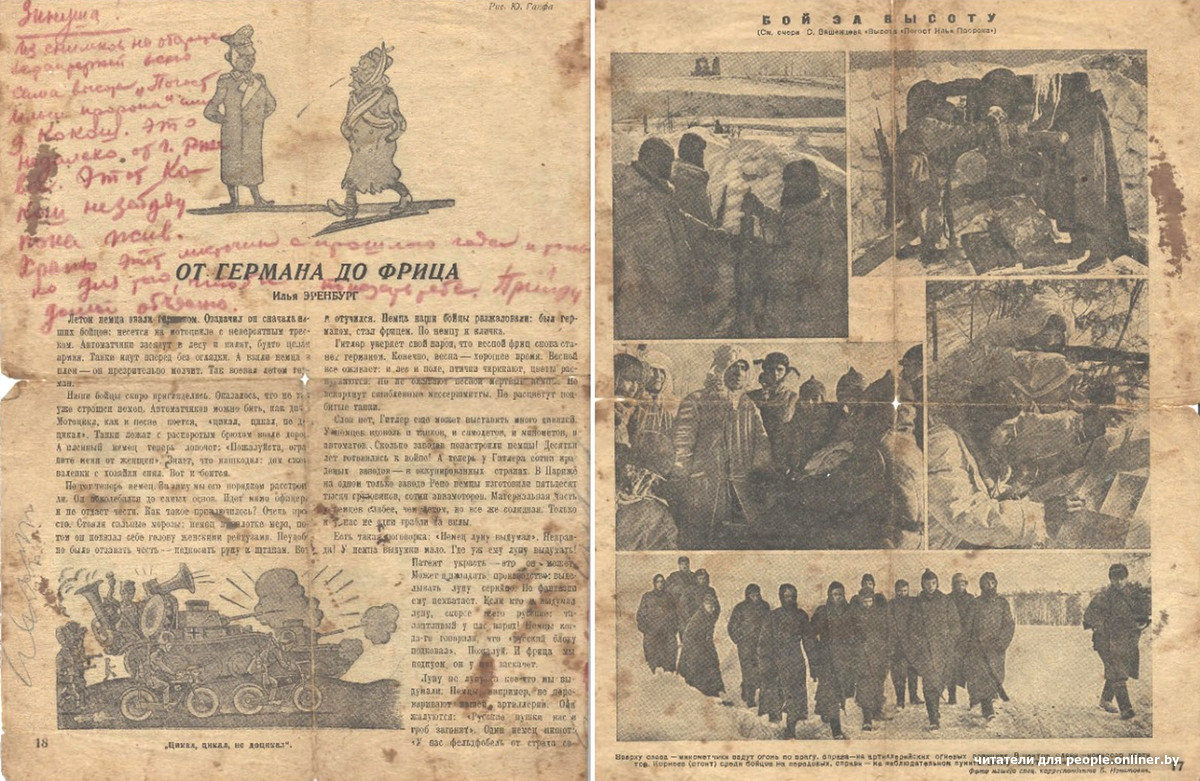

Иногда письма были совсем короткими. Вот здесь еще один солдат специально приберег страницы журнала, чтобы отправить их жене с запиской:

«Зинуша! Из снимков на обороте характерней всего сама высота „Погост Ильи Пророка“ или д. Кокош. Это недалеко от г. Риги < неразборчиво>. Этот Кокош незабуду, пока жив. Храню этот листочик с прошлого года и только для того, чтобы показать тебе. Прийду домой — объясню».

На второй странице в галерее — целый фоторепортаж с той самой высоты, в боях за которую, похоже, участвовал и автор записки. Прислала это внучка красноармейца, Евгения.

А это Павел Федорович Рубченя родом из деревни Зеленки, что в Любанском районе. До освобождения Беларуси он был партизаном. Уже из Красной армии отправил родным свою фотокарточку.

И подпись на обороте: «На долгую память своим родным Маме, жене Алене и своей дочке Кати от вашаго Павла в дни Отечестьвенной Войны. 23 января 1945 года».

— Он погиб 17 февраля 1945-го, — уточнили его близкие.

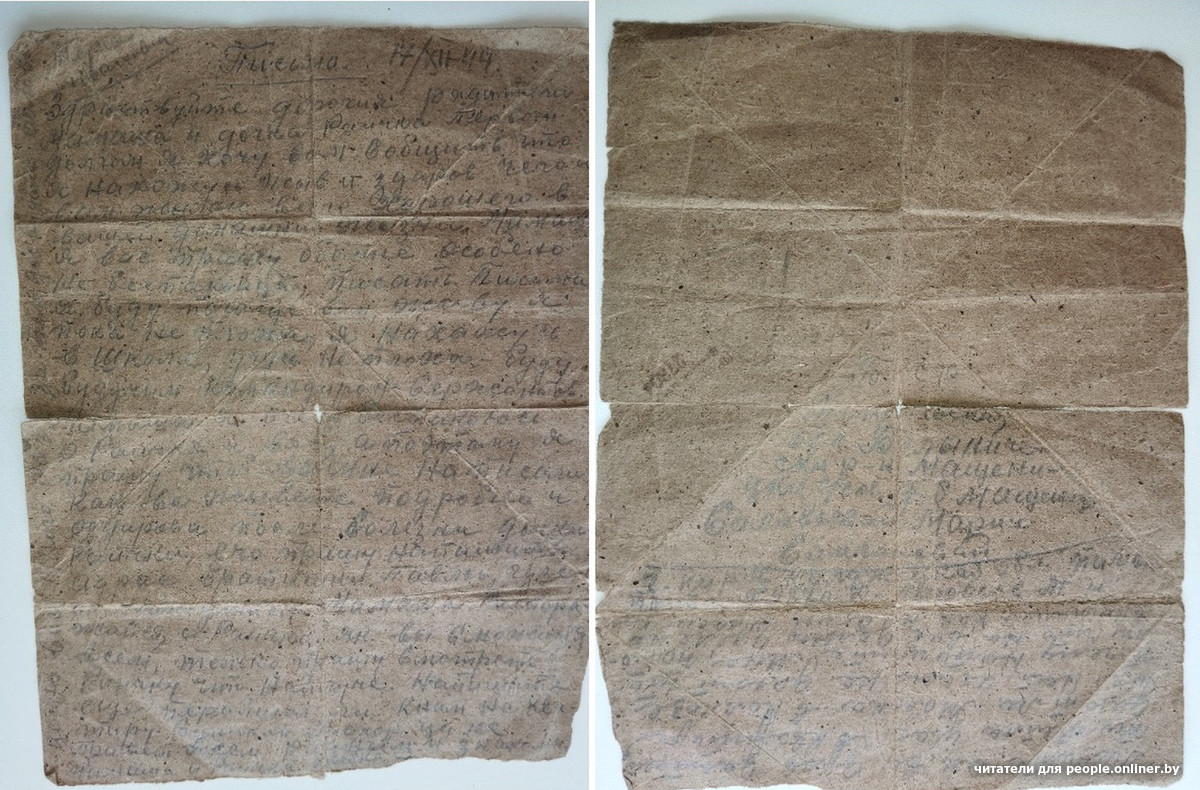

Письмо от Терентия Ивановича Соловьева набросано карандашом на коричневой бумаге, разобрать его целиком сложно. Солдат был родом из Белыничского района Могилевской области, туда и адресованы строчки.

— Письмо очень хрупкое и потускнело местами. Погиб в Венгрии, похоронен там же, в братской могиле, — объяснил Антон, правнук Терентия.

Сейчас задача со звездочкой — продлить жизнь бумаге, которая спустя годы готова рассыпаться.

«Я сознаю вашу тяжесть, але вы все-таки дома, хоть в холодной, но в своей хате»

Некоторые солдаты, несмотря на запрет, умудрялись сообщить близким, где они находятся. Например, Семен Трофимович Василенко.

— Прадед договорился с прабабушкой, что будет шифровать местность, где они стоят, через первые буквы строк. Вот тут, например, сказано, что они «Под Оршей». Я перепроверял: как раз в то время он был там, — рассказал правнук Семена Трофимовича.

Вот открытка, которую мужчина послал домой, в Украину, в 1944 году:

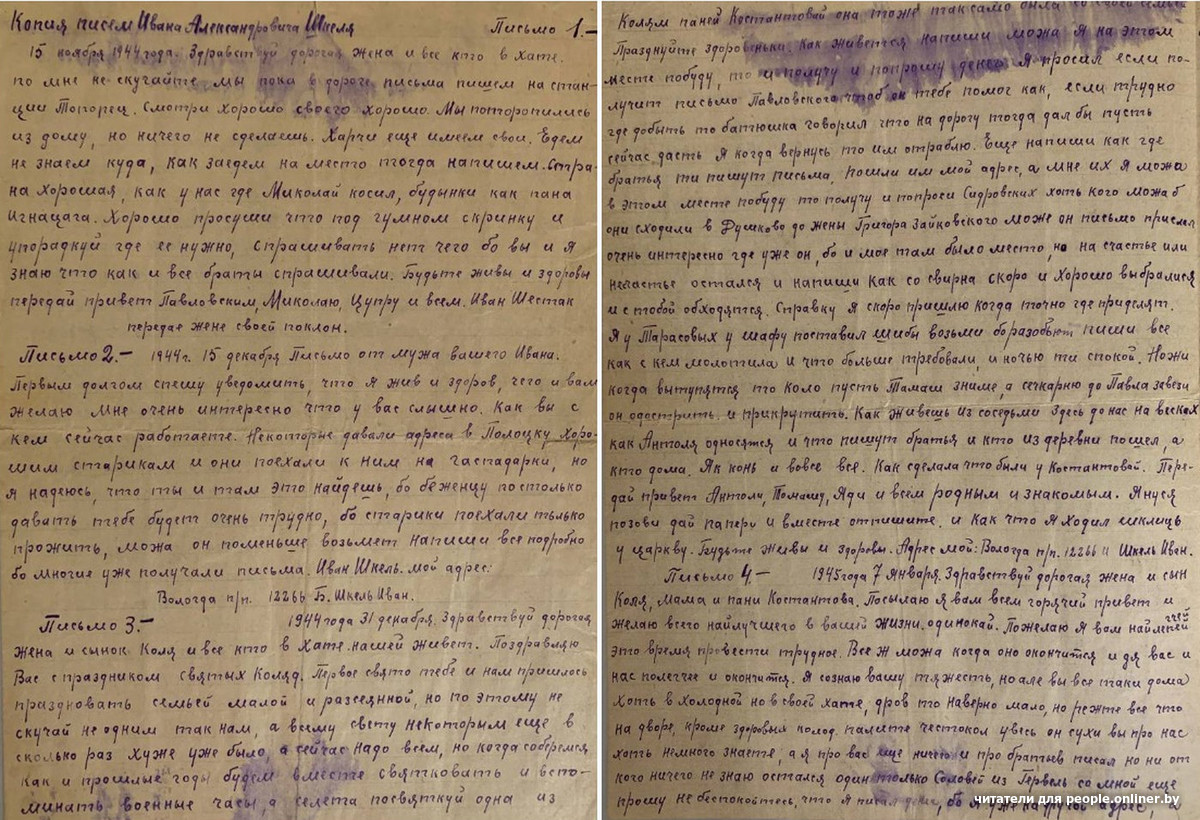

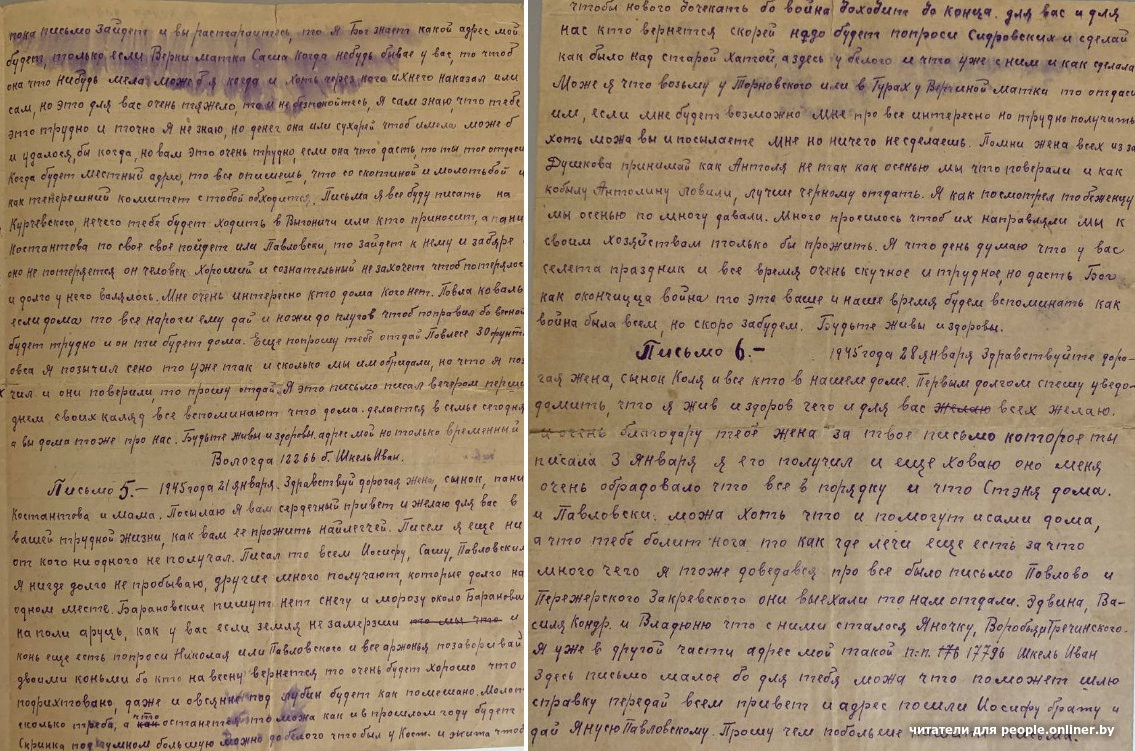

По письмам деревенских людей особенно видно, как им не хватало привычного уклада жизни, забот по хозяйству. Это хорошо прослеживается в посланиях Ивана Александровича Шкеля, который жил под Раковом. Даже будучи на фронте, он не оставался в стороне от домашних дел, много просил рассказывать о них и давал подсказки.

Еще строчки от него наполнены утешениями для родных.

Вот всего несколько цитат:

«Пиши все: как с кем молотила и что больше требовали, и ночью ти спокой. Ножи когда вытупятся, то коло пусть Тамаш зние < неразборчиво>, а сечкарню до Павла завези — он одострить и прикрутить».

«Пожелаю я вам найлепшей это время провести трудное. Все ж можа когда оно окончится — и дя вас, и нас полегчее — и окончится. Я сознаю вашу тяжесть, но але вы все-таки дома, хоть в холодной, но в своей хате. Дров-то, наверное, мало, но режте все, что на дворе, кроме здоровых колод. Палите честокол увесь, он сухи…»

Эти письма прислала Нина, внучка Ивана.

— Мой дед погиб в феврале 1945 года при форсировании реки Одер. Потом говорили, что река была так наполнена телами, что по ним можно было перейти на другой берег. Иван считается пропавшим без вести. Писем шесть. Оригиналы не сохранились, но все их содержание когда-то переписал старший брат деда Иосиф. Каждый год мы перечитываем их накануне Дня Победы, и каждый раз я нахожу в них что-то новое для себя.

Четырнадцатого января 1945 года у Ивана родился сын, которого назвали в его честь, но солдат об этом так и не узнал.

Украинец Иван Петрович Сехно писал родным в деревню Новые Воробьи, что в Житомирской области. И тоже справлялся, как дела в хозяйстве.

«Як з картошкою у вас? Чи е чим садить? Який климат, чи йдуть дощи? Тут в горах климат холодний, идуть дощи, хмарна погода, але все росте, гарни жита, вівса, ячменя. Скоро будуть жнива, но я знаю, що у вас не буде чого косить, бо мало посіяли. Опишить, як з тим житом, чи вернуть насіння чи ні».

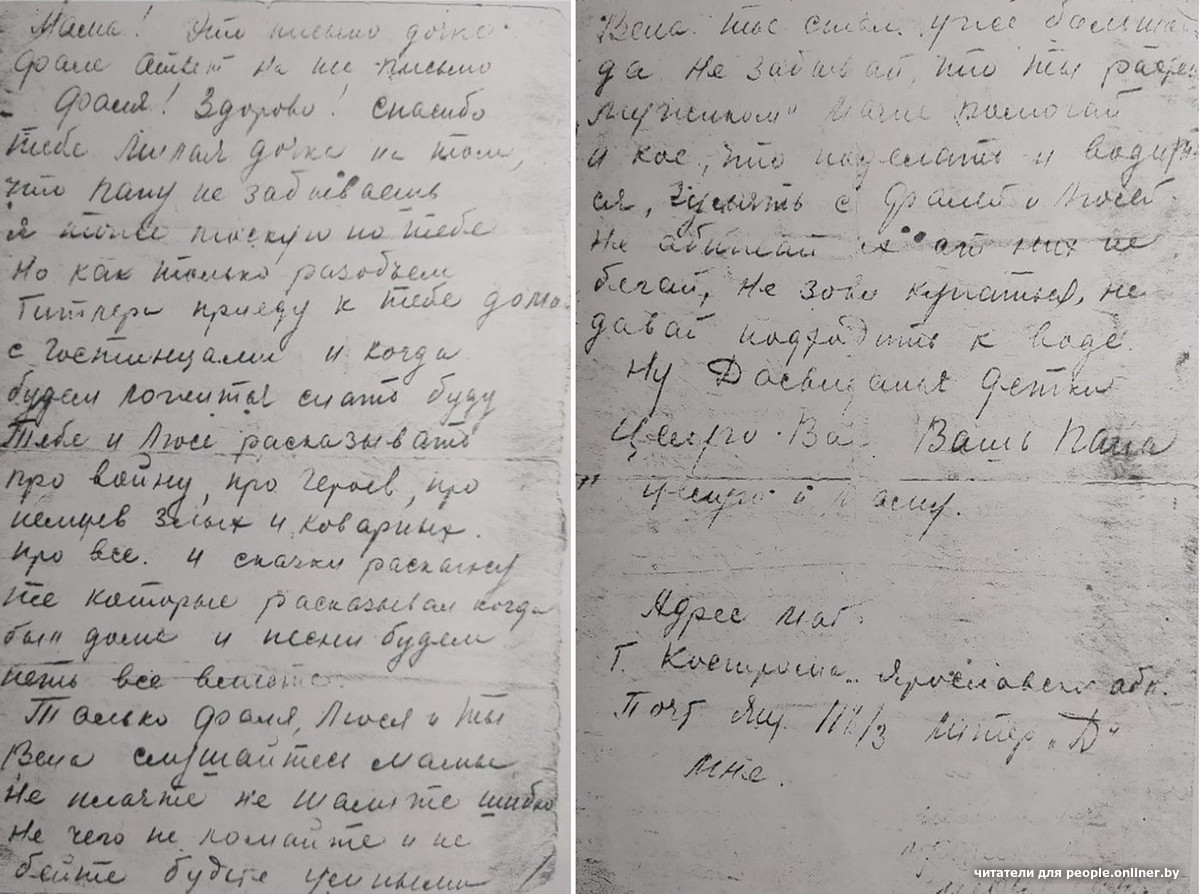

А вот единственное письмо с фронта от Петра Ивановича Орлова, это прадед нашего читателя Максима. Петр Орлов из деревни Починок Ивановской области (сейчас Россия). У него была семья: жена Анна, дочери Евфалия и Людмила и сын Венедикт.

— Прадед работал председателем местного колхоза «Башево» и имел «бронь», однако вызвался добровольцем на фронт. В марте 1942-го его призвали в действующую армию и отправили на фронт. Там в июне он узнал о рождении дочери, которую назвали Надежда. Неслучайно девочке дали такое имя, ведь весь советский народ тогда жил с надеждой на скорую победу.

В единственном за пять месяцев письме есть нежное обращение к дочке:

«Фаля! Здорово! Спасибо тебе милая дочка за то, что папу не забываешь. Я тоже тоскую по тебе. Но как только разобьем Гитлера, приеду к тебе домой с гостинцами. И когда будем ложиться спать, буду тебе и Люсе рассказывать про войну, Героев, про немцев — злых и коварных, про все. И сказки расскажу, те, которые рассказывал, когда был дома, и песни будем петь, все вместе».

— Вскоре после этого письма полк направили подо Ржев, где проходили страшные кровопролитные бои. Восьмого августа 1942 года Петр Иванович Орлов погиб. Его похоронили в деревне Подсосенье Ржевского района Калининской области, а потом перезахоронили в братской могиле в Тверской области, — рассказывает правнук. — Стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» — это страницы его биографии.

Сын солдата Веня в свои 8 лет остался единственным мужчиной не только в своей семье, но и во всей деревне.

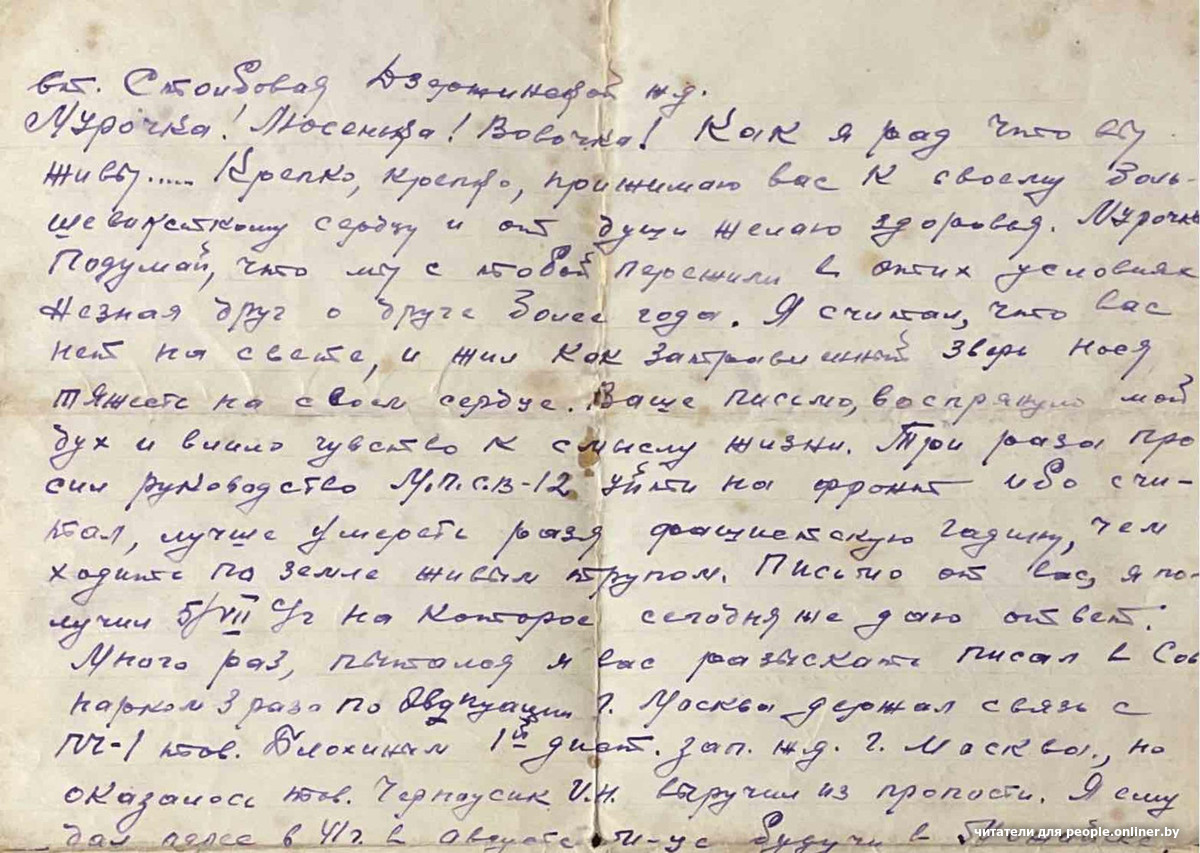

«Мурочка! Люсенька! Вовочка! Как я рад, что вы живы…»

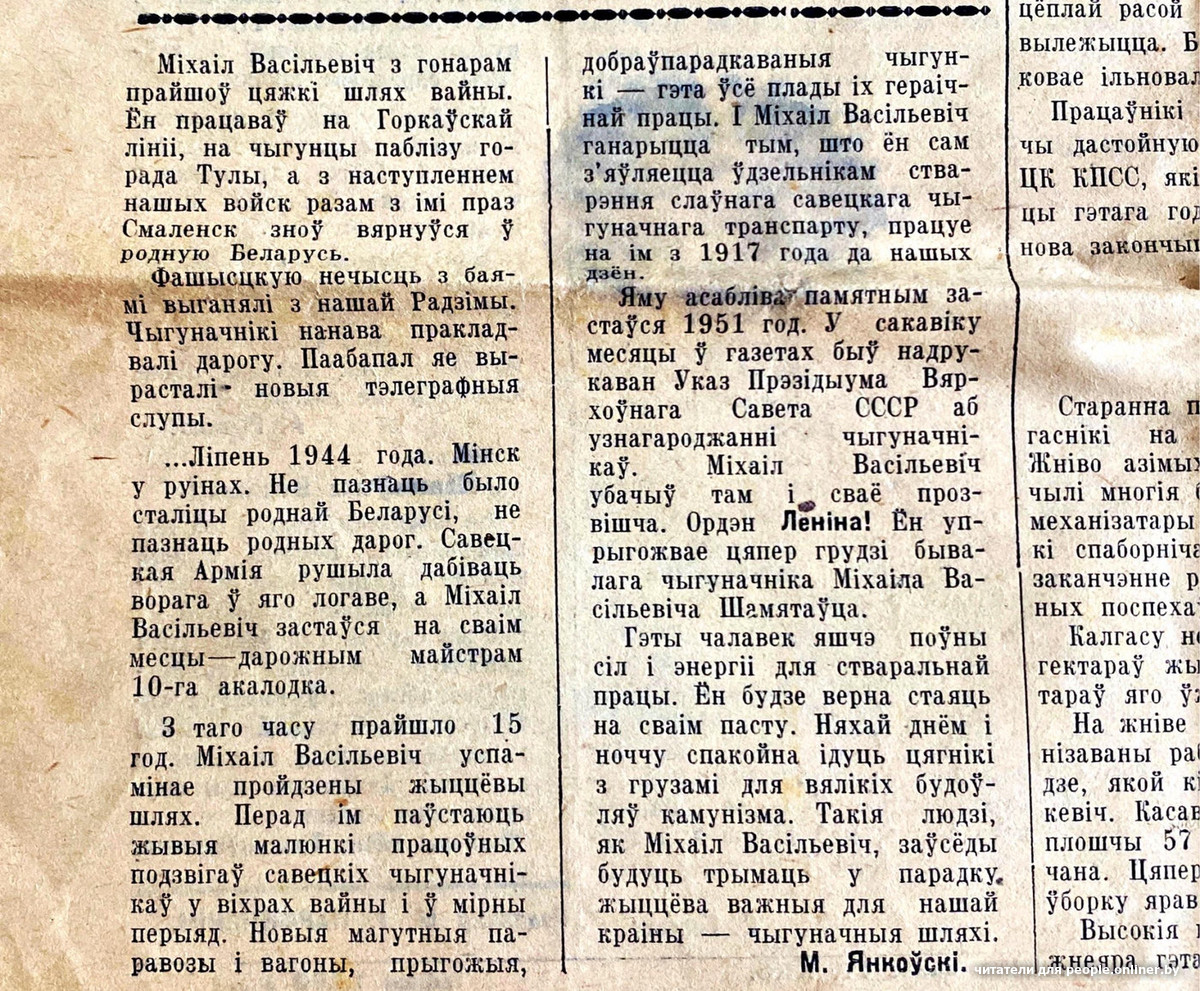

Людям, получавшим письма с фронта, тоже жилось нелегко, даже если они находились в эвакуации. Голод, болезни, нищета — со всем этим приходилось справляться, очень часто — одиноким женщинам с детьми. Много об этом — в письмах Михаила Васильевича Шемятовца.

Михаил Шемятовец — белорусский железнодорожник.

— Во время войны он занимался обслуживанием железнодорожных путей. Письма он писал в эвакуацию на станцию Фаленки моим бабушке и маме, — рассказал читатель Александр.

Жену Марию в переписке Михаил нежно называл Мурочка, ласково обращался и к детям.

Одно из самых ярких писем было написано после того, как Михаил целый год ничего не знал про судьбу своей семьи. В первом послании родным читаем:

«Мурочка! Люсенька! Вовочка! Как я рад, что вы живы… Крепко, крепко, крепко прижимаю вас к своему большевистскому сердцу и от души желаю здоровья. Мурочка, подумаю, что мы с тобой пережили в этих условиях не зная друг о друге больше года. Я считал, что вас нет на свете и жил как затравленный зверь, нося тяжесть на своем сердце. Ваше письмо воспрянуло мой дух и влило чувство к смыслу жизни. Три раза просил руководство М.П.С.В-12 уйти на фронт ибо считал, лучше умереть разя фашистскую гадину, чем ходить по земле живым трупом (…) Много раз, пытался я вас разыскать, писал в Совнарком 3 раза по эвакуации».

Испытаний этим людям выпало немало.

«Мурочка! Видно из твоих писем, что дело очень плохо, бездушные люди необращают внимания, стучи как-либо, недопусти, чтобы дети погибли с голоду. Это недолжно случиться. Сходи в РВК. Быть может выкроят что-либо, хоть картошки пуд., на 200 г хлеба. Ясно, долго не проживеш. Числа 7/4, как получу получку, вышлю сколько смогу».

Семья выжила и вернулась домой, в Беларусь. Михаил Шемятовец продолжил работать на железной дороге на родине. В 1959 году газета «Калгаснік Заслаўшчыны» немного рассказывала про его судьбу.

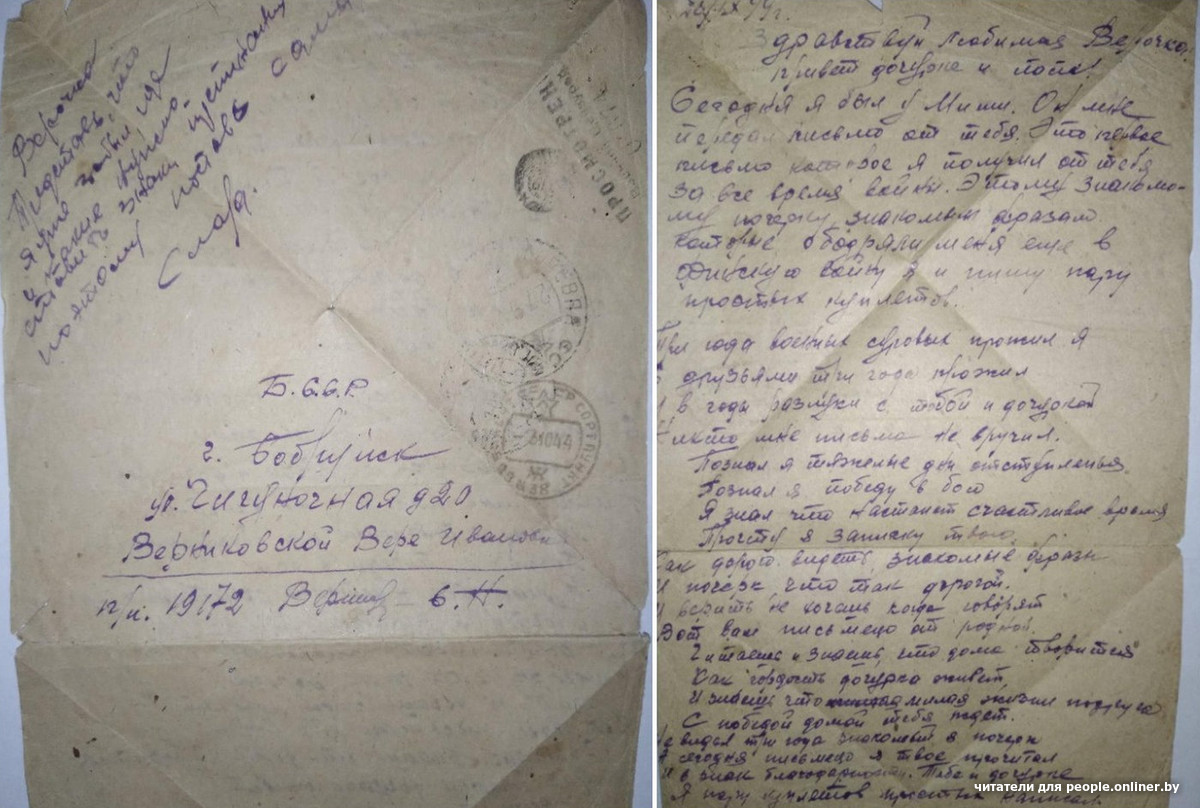

А Станислав Николаевич Верниковский так радовался долгожданному письму от жены, что написал об этом стихи.

«Здравствуй, Любимая Верочка! Привет дочурке и папе! Сегодня я был у Миши. Он мне передал письмо от тебя. Это первое письмо, которое я получил от тебя за все время войны. Этому знакомому почерку, знакомым фразам, которые ободряли меня еще в Финскую войну, я и пишу пару простых куплетов…»

— Наш дед, 1912 года рождения, участвовал еще в войне с Финляндией, а уже после прошел всю Великую Отечественную. Дошел, а точнее доехал, так как был водителем, до Берлина, — рассказал Александр, внук Станислава. — По воспоминаниям нашей мамы, оставил роспись на рейхстаге. За все время боевых действий ни разу не был ранен, ушел из жизни в 1975-м.

Интересно (и грустно), что авторы большинства писем, которые прислали в редакцию, все-таки погибли на войне. Наверное, во многому поэтому послания так сильно берегли.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by