«Роспись в обеденный перерыв придумали не сейчас». Погуляли на свадьбе столетней давности

В Гродно открылась выставка, которая откровенно рассказывает: свадьба далеко не всегда была про «корабль под названием „Любовь“, который отправляется в бухту под названием „Семья“». Довольно долго это были в первую очередь суровейшие бизнес-переговоры, а только во вторую — кружева, цветы и караваи. Посмотрели на впечатляющий список приданого, стильные свадебные платья столетней давности и даже анонс загадочного лектория для молодоженов.

Выставка «Свадебный альбом» проходит в Овальном зале Нового замка, куда мы и отправились на экскурсию вместе с сотрудником Гродненского государственного историко-археологического музея Алексеем Ковтуном.

Выставка охватывает период со второй половины XVIII века до начала 2000-х годов. Экспонаты нашлись как в архиве музея, так и дома у самих гродненцев — они активно приносили и фотографии, и костюмы, и другие свадебные аксессуары.

«Два вола, корова, конь, три овцы, три свиньи — не контактный зоопарк, а список приданого»

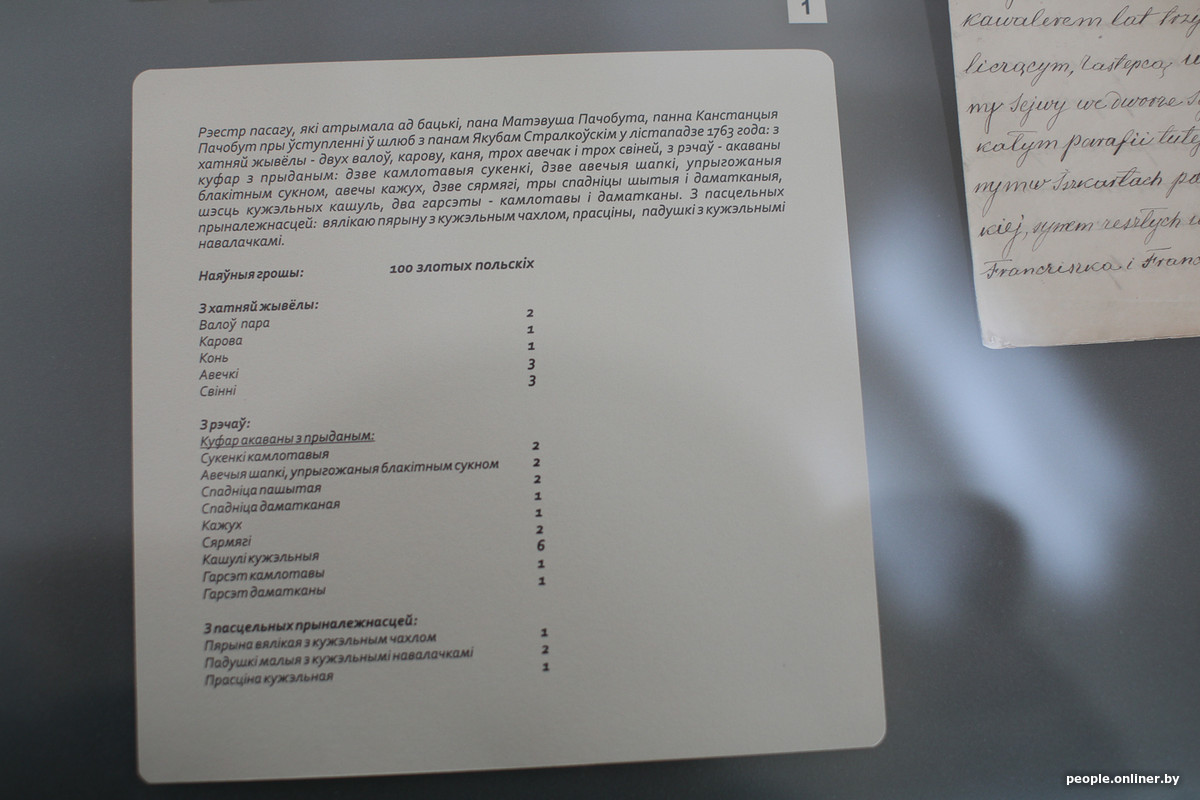

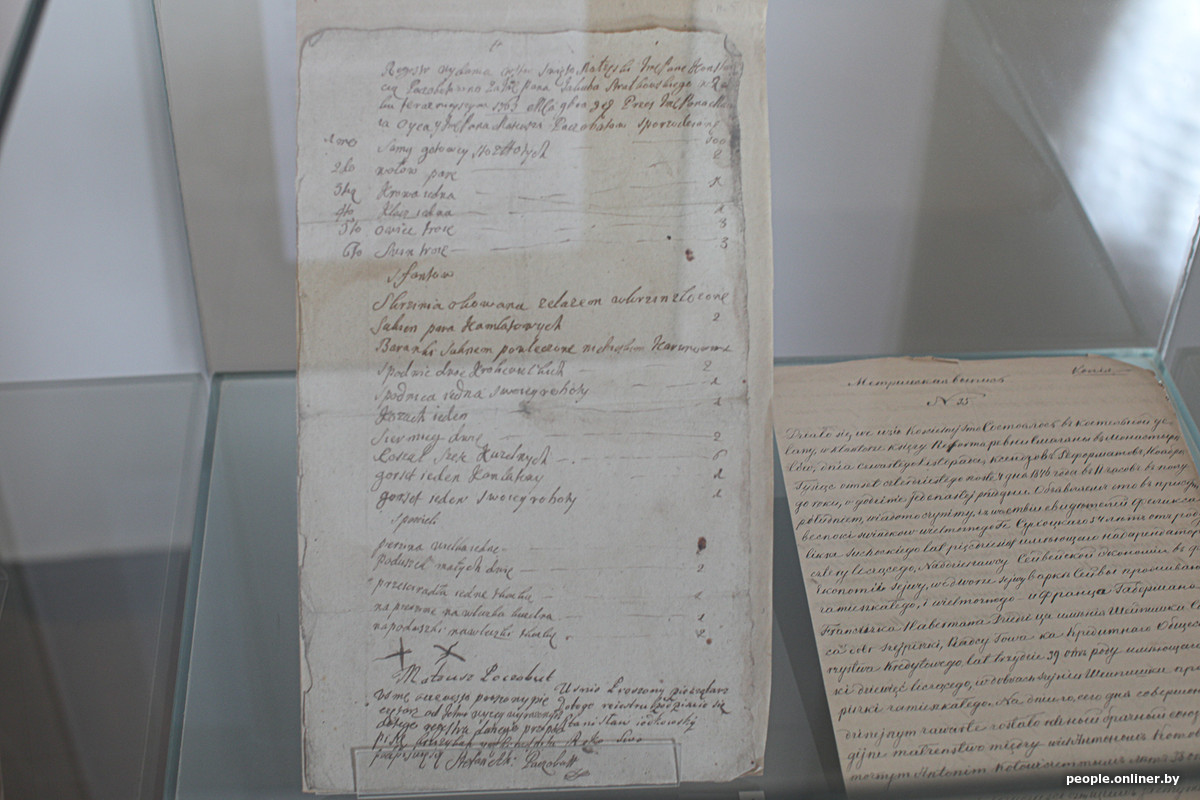

Начинаем с самых ранних экспонатов — документов. Среди них — реестр приданого 1763 года. В нем скрупулезно перечислено, что невеста перевезет в дом мужа.

«Из скота — двух волов, корову, коня, трех овец и трех свиней, из вещей — окованный сундук с приданым: два камлотовых платья, две овечьи шапки, украшенные голубым сукном, овечий кожух, две сермяги, три юбки шитые и домотканые, шесть тряпичных рубашек, два корсета — камлотовый и домотканый. Из постельных принадлежностей — большую перину с кужельным чехлом, простыни, подушки с кужельными наволочками. И 100 злотых (соответствует нескольким тысячам долларов по нынешнему курсу. — Прим.Onlíner)».

Подобные реестры составляли далеко не все. Крестьяне часто ограничивались устной договоренностью, тем более что бо́льшая часть приданого у них была текстильной: рушники, постилки. Составляли посажные документы, когда действительно было что описывать. Так, в лежащем перед нами реестре рассказывается о приданом Констанции Почобут, которое ей выделил отец при ее вступлении в брак с Якубом Стрелковским. Одно только упоминание «окованного куфара» уже говорит о том, что семья была состоятельной.

— А были шансы выйти замуж вообще без приданого?

— Брак рассматривался как сделка по переделу имущества, и родители старались заключить союз с семьей побогаче или как минимум того же уровня достатка. Молодожены порой даже не были в курсе, с кем вступают в брак, и видели друг друга впервые незадолго до свадьбы. Не было правила, что богаче должен быть жених или невеста, все зависело от переговорных способностей каждой стороны.

Помимо реестра приданого, на выставке представлен еще один важный документ — метрическая запись. Конкретно здесь — о браке 1876 года. До появления загсов регистрацией браков, рождений и смертей занимались церкви. Но долгое время на территории Беларуси не было единых правил ведения метрик, вся ответственность лежала на местных священниках. Поэтому подробности они могли указывать самые разные. Кто-то, например, делал пометки, какие животные родились у него на подворье в этот день.

С конца XVIII века на территории Беларуси для метрик был введен русский язык, и документы стали чаще вестись по единому образцу. Информация указывалась довольно подробная — сейчас это основной источник для восстановления родословных.

Дальше двигаемся в сторону народных традиций. Славянский брачный обряд делился на три части: досвадебные ритуалы, само торжество и так называемые «Цыганы», когда спустя неделю родители жениха приезжали в дом к родителям невесты, чтобы символически завершить празднество.

Наиболее яркой частью праздника было венчание. На выставке можно увидеть венцы, попавшие в музей недавно. Они относятся к девяностым годам XX века, но сделаны в соответствии с давними традициями.

Перед тем как свадебный кортеж — не из лимузинов, а из возов — отправлялся в храм, отец и мать жениха обходили всех гостей по кругу с иконами. Традиционная для Беларуси пара икон — Христос Пантократор (Вседержитель) и Богородица. На выставке представлена икона Богородицы Владимирской XIX века с богатым окладом. Такие иконы могли позволить себе лишь зажиточные семьи — они передавались молодым, становясь основой «красного угла» в новом доме. Невеста, как правило, переезжала в дом жениха, где всегда были нужны рабочие руки — вполне прагматичные последствия удачной сделки.

Но к ведению хозяйства переходить все-таки не будем, сконцентрируемся на свадьбе. Специальных нарядов для «самого главного дня в жизни», как принято говорить сейчас, не было — просто использовали самую нарядную одежду из имеющейся. У женщин обязательно были вышитые жилетки, у мужчин — бутоньерки из цветов.

— К вступлению в брак девушка готовилась с детства, много ткала. На выставке представлен сундук с приданым, полный рушников и постилок. Результат этой многолетней работы подтверждал ее готовность к взрослой жизни в доме супруга. Помощь в этом деле была не принята, все должна была сделать сама невеста.

Символическим переходом в новый статус был обряд расплетания косы. Нареченная в присутствии подруг и свадебных свидетельниц садилась на дежу (кадку для зерна), и ей расплетали косу. После этого волосы заплетали в две косы и обматывали голову платком. Сидение на деже, предназначенной для хранения зерна, символизировало готовность невесты стать хозяйкой и вести дела в новой семье.

Выпечка каравая могла как быть частью досвадебных обрядов, так и происходить на самой свадьбе. В ней участвовало много людей, но только родня невесты. После этого каравай делили на всю деревню. Конкурс, кто откусит больший кусок, не проводили. Но вариантов взаимодействия с караваем было очень много — все зависело от региона.

В целом традиции были очень локальными. Так, в Сопоцкинском районе (сейчас поселок Сопоцкин Гродненского района) был зафиксирован любопытный элемент сватовства: жених со сватом приходили с «горелым вином» в специальном сосуде. Когда напиток заканчивался, невеста насыпала в бутылку рожь или пшеницу до верху: благодарила свата за посредничество. Вообще, отказать сватам «в лоб» считалось дурным тоном: в дом обычно шли, когда наверняка были уверены в согласии. Но и «гарбуз» (тыкву) как символ отказа на Гродненщине знали — традиция существовала, хоть и использовалась крайне редко.

«В первые годы Советского Союза кольца считались пережитком прошлого»

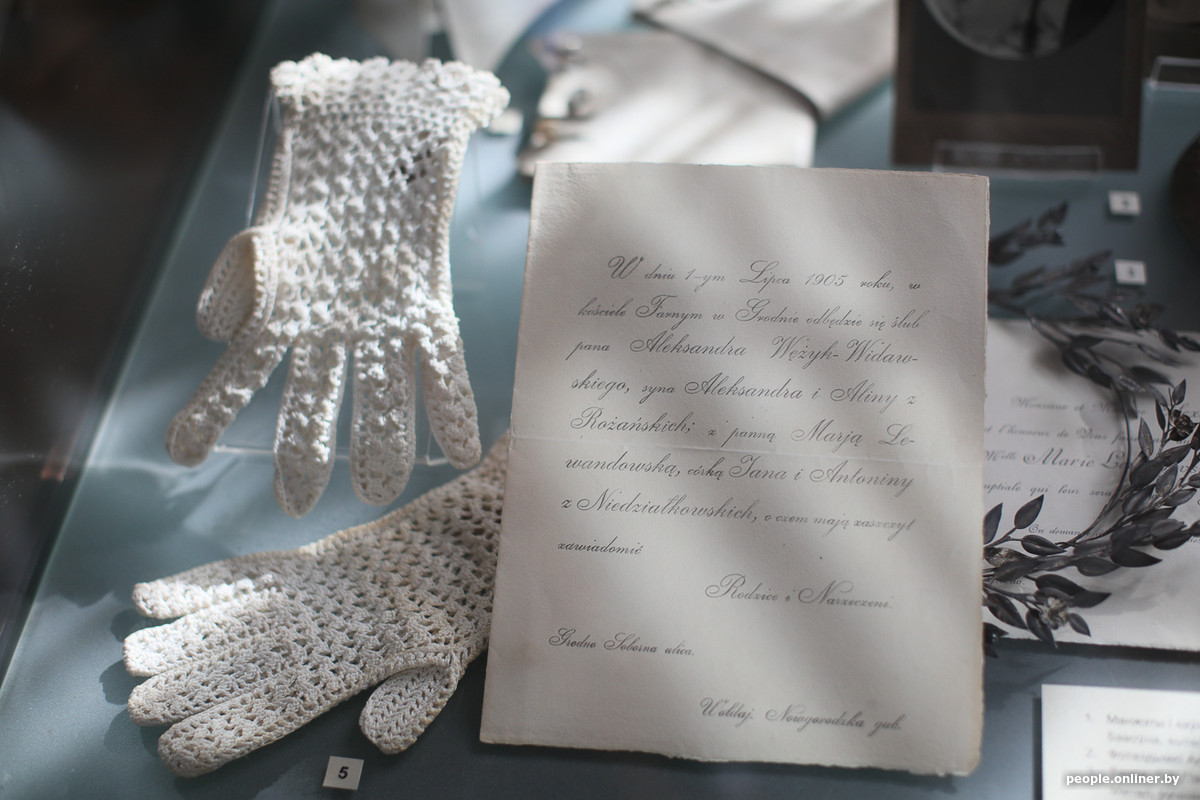

Из деревни отправляемся в город. В конце XIX — начале XX века горожане уже могли в честь свадьбы «раскошелиться» на специальные костюмы и фотоснимки. В витрине — фотографии 1905 года со свадьбы Александра Вишняк-Видавского и Марии Левандовской, рядом — приглашение на польском и французском на венчание в Фарный костел в Гродно.

Хоть наряд был уже и праздничным, но с секретом. В мужской моде в тот период на пике были съемные воротники и манжеты — отдельные детали, которые надевали под верхнюю одежду, создавая «эффект рубашки».

Что же попадало в тот период на фото? Свадебные снимки и сейчас нередко отличаются постановочностью, а тогда тем более. Застывшие позы и серьезные лица — все из-за особенностей работы фототехники. Настоящая расслабленность с танцующими на ладошке невестами придет только в 1990-х.

И все же с конца 1920-х годов в дело вмешался прогресс: стали доступны более легкие камеры и механические короткие выдержки. Салон уступил место улице и двору, в кадре появились велосипеды, друзья с инструментами, и — о чудо! — улыбка. Правда, все еще изредка. Жизнь не всегда «замирала» на 10 секунд. Удивительно, но свою роль в этом сыграла Великая депрессия. В противовес мрачной атмосфере в реальной жизни кино становилось все более легким и жизнерадостным. А за ним подтянулась и фотография.

Девушки, ликуем: наконец мы добрались до настоящих свадебных платьев. Рассматриваем оригинал свадебного наряда из 1932 года — платье Ефросиньи Петровны Зайко (в девичестве Семенчук). Родилась она в 1914-м и прожила довольно долго — почти 95 лет. На протяжении всей жизни занималась ткачеством и рукоделием. Ткань платья тонкая, почти прозрачная на свету, поэтому под платье обязательно надевали комбинации.

Мужской костюм в витрине собран из фондов, он не строго «свадебный», скорее отражает характер эпохи: жилетка и галифе были «в тренде» в городской моде того периода.

В начале XX века евреи составляли около половины населения Гродно, поэтому не можем не затронуть их традиционный свадебный обряд. В центре витрины — крупная фотография, снятая в Петербурге: еврейская свадьба. Молодожены сидят под специальным балдахином — хупой, которая символизирует дом жениха, куда переходит невеста. Под ней и проходит весь обряд.

Важная часть свадьбе — кидуш — благословение над вином, для которого использовали серебряные кубки с гравировками. Обручение кольцом у евреев есть, но кольцо надевает только невеста (в отличие от христианской традиции, где кольца парные). В витрине как раз пара обручальных колец начала XX века, найденных в Гродно. На одном — гравировка, которую исследователи расшифровали как дату по еврейскому календарю, соответствующую 19 апреля 1920 года, в надписи фигурирует женское имя Ривка.

Традиция ношения колец на территории Беларуси распространилась еще в XIX веке. А вот в Советском Союзе был период, когда кольца не приветствовались. Несколько десятилетий светская власть пыталась избавиться от ассоциации с христианскими традициями и создать новый брачный обряд. Но в итоге все получилось наоборот: после военного времени многое на свадьбах начало перекликаться именно с народными традициями. Например, в загсах начали использовать рушники, а вопросы регистратора чем-то напоминали обряд венчания в церкви.

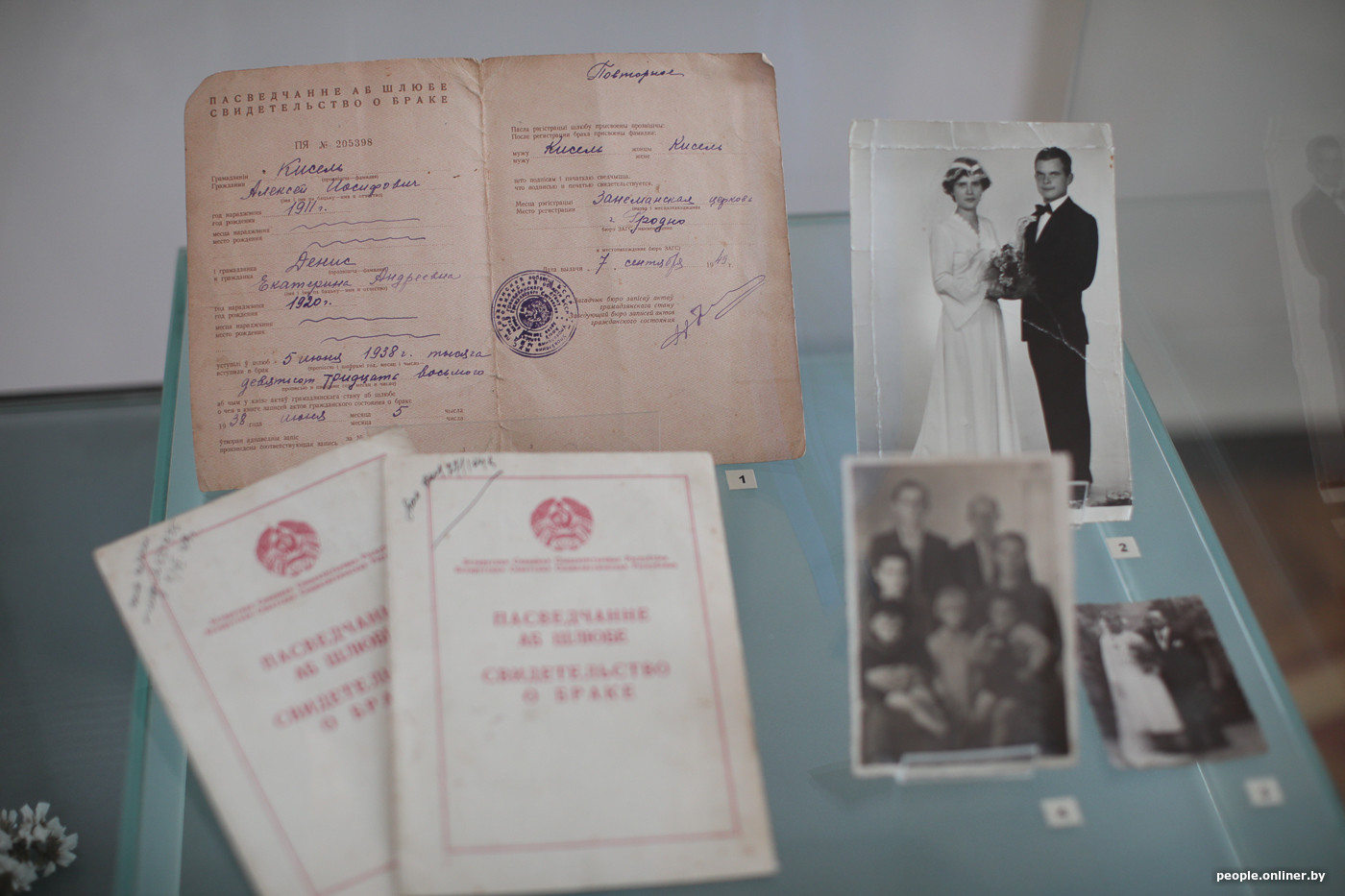

С советским временем меняется и оформление брака: государство отделено от церкви и долго конфронтирует с ней. На территории Западной Беларуси после 1939 года произошла любопытная «стыковка систем»: отделы загса выдавали советские свидетельства о браке на основании старых церковных метрик. В витрине — свидетельство 1949 года на имя Алексея Иосифовича Киселя: указано, что в брак он вступил 5 июня 1938-го, когда Гродно еще был частью Польши, место регистрации — Занеманская церковь (вероятно, Владимирская церковь на другом берегу Немана). Сам бланк советского документа оформлен уже по новым правилам и датирован 7 июня 1949 года.

К Советскому Союзу мы еще вернемся, а пока поговорим про самую веселую часть праздника — музыку. С конца XIX века самым распространенным свадебным инструментом в Беларуси была скрипка. Да-да, именно скрипка, а не гармонь. Скрипач играл главную партию (и нередко первую скрипку в переговорах о гонораре). Скрипки были не только фабричными — деревенские умельцы делали их сами, и одна такая, середины XX века, сейчас есть в экспозиции.

Рядом — вещь для музыкальных «гурманов»: педальная гармонь. Воздух нагнетался ножной педалью, как на фото, — играть легче, а значит, и делать это можно куда дольше. Конкретно этот инструмент был сделан в Варшаве.

«Перед свадьбой — лекторий: как распределять семейный бюджет»

К 1960-м годам советская промышленность оправилась от войны. Стали шить не только прочное, но и стильное. В моде — силуэты new look (bonjour, Dior!), узкая талия, пышная, более короткая юбка — образ, с которым многих познакомила Людмила Гурченко в «Карнавальной ночи». На выставке — платье, которое его владелица надела дважды: на выпускной, а потом в загс в 1964-м. В интернете гуляют шутки, что некоторые мужчины так же поступают с костюмами с выпускного до сих пор (а потом они плавно перекочевывают в категорию «для корпоратива»).

Выбор фасонов в магазине был небольшим, поэтому платья дорабатывали: добавляли отделку, чтобы придать индивидуальность. Специализированных свадебных салонов еще не было — шили сами, в ателье или заказывали наряды в Доме быта. В этот же период девушки начинают задумываться и о свадебных аксессуарах. Белые сумочки и другие светлые атрибуты начинают регулярно мелькать на фото.

Кстати, в деревнях традиция ткачества сохранилась — не в таком масштабе, как раньше, но ленты «дружкам» и сватам должна была приготовить именно невеста. Интересно, что вступающим в брак в принципе выделяли дополнительные квоты на ткань, чтобы они могли приобрести побольше текстиля.

В 1970-х платья удлиняются, силуэты становятся строже, и на фото все чаще угадываются образы, близкие к современным. Среди экспонатов — интересное платье из Западной Германии: бирка не оставляет сомнений. Те, кто жаждал индивидуальности, доставали наряды «издалека», чтобы свадебный образ не повторялся. Рядом — еще одно немецкое платье.

Спустя время кольца все же вернулись на свое законное место, а вместе с ними — торжественная атмосфера. В 1970 году в Гродно открыли первый Дом гражданских обрядов. До того отделы загса могли располагаться при милиции, и первая послевоенная роспись выглядела сухо и формально: пришли, подписали бумаги, ушли. Сделать это вполне можно было и в обеденный перерыв, как принято сейчас говорить, «в джинсах». Так что то, что сейчас кажется бунтом против системы, было придумано задолго до нас.

Дом обрядов приносит со своим появлением пышную церемонию: мягкий ковер, красивый светлый зал и, конечно, «Свадебный марш» Мендельсона. Забавно, но написан он был как музыка ко «Сну в летнюю ночь», где принцесса выходит замуж за героя с ослиной головой, — ирония театра со временем стала гимном торжественности. Советская церемония восприняла музыку как родную.

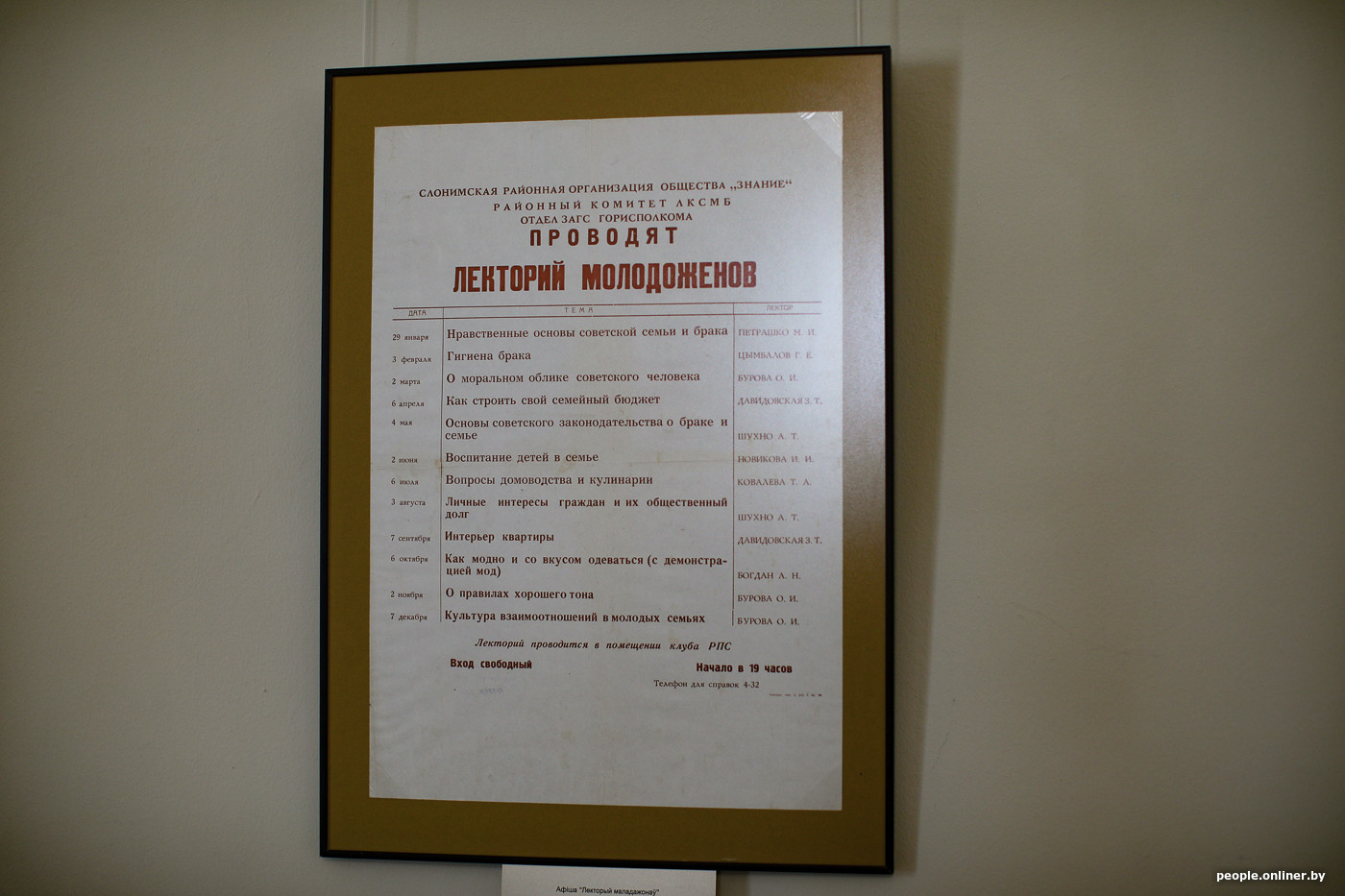

Отдельно хочется затронуть тему «подготовки к семейной жизни». В советские годы проводили лектории, на которых обсуждали все — от морального облика советского человека до практик распределения семейного бюджета и даже оформления интерьера. Часть информации сегодня звучит иронично, но что-то и правда могло оказаться полезным.

Кстати, не состоять в браке порой было финансово невыгодно: существовал налог на бездетность — около 6% от зарплаты для людей определенного возраста, не имевших детей. Точные цифры и нюансы оплаты менялись со временем.

С начала 1990-х свадебная эстетика одновременно традиционна и нова. На выставке представлен альбом 1991 года с народным орнаментом и голубями — символика, которая до сих пор узнается с первого взгляда. Лектории для молодоженов еще проводят, но присутствие становится добровольным.

Отдельная гордость выставки — свадебные фотографии на фоне Нового замка. Музей — частый герой таких снимков. По выходным у парадных арок можно встретить несколько пар сразу. Время идет — фон остается.

В центральной части экспозиции — костюмы 1980-х и 1990-х. Здесь сталкиваемся с личной историей нашего проводника по выставке Алексея: это свадебные платья его крестной и его мамы, сшитые в 1986 и 1990 годах. Тогда было экономически сложно: тканей не хватало, большинство свадеб города обслуживал Дом быта. О богатом разнообразии фасонов говорить пока рано — этот бум придет уже в следующем десятилетии вместе с салонами.

Если «ускорить перемотку», попадем в 2006 год: мода кажется узнаваемой и наивной одновременно. Платья — простых форм, часто с открытыми плечами, но щедро украшены вышивкой. Встречаются стеклянные нити, добавляющие торжественности. Разглядывая фотографии той эпохи, мы не плачем, это ностальгия в глаз попала.

Интересно, что потомки скажут про нынешние свадебные тренды: белые кеды под костюмы-тройки у женихов или танцевальные флешмобы от подружек невесты…

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by