В Минске проводят очень необычную выставку: показывают посмертные маски знаменитых белорусов

В литературно-мемориальном музее Якуба Коласа посетителям предложили взглянуть на посмертные маски известных белорусов. Звучит мрачновато, но от этого не менее притягательно. Журналисты Onlíner посетили небольшую выставку и узнали, для чего делали посмертные маски и как на увиденное реагируют гости.

«Родственники Короткевича были против посмертной маски, но их переубедили»

В начале августа музей имени Якуба Коласа удивил многих: ну когда еще в Беларуси готовили экспозицию, полностью состоящую из посмертных масок? Нам стало любопытно, и мы отправились в музей-особняк, расположенный рядом с Академией наук.

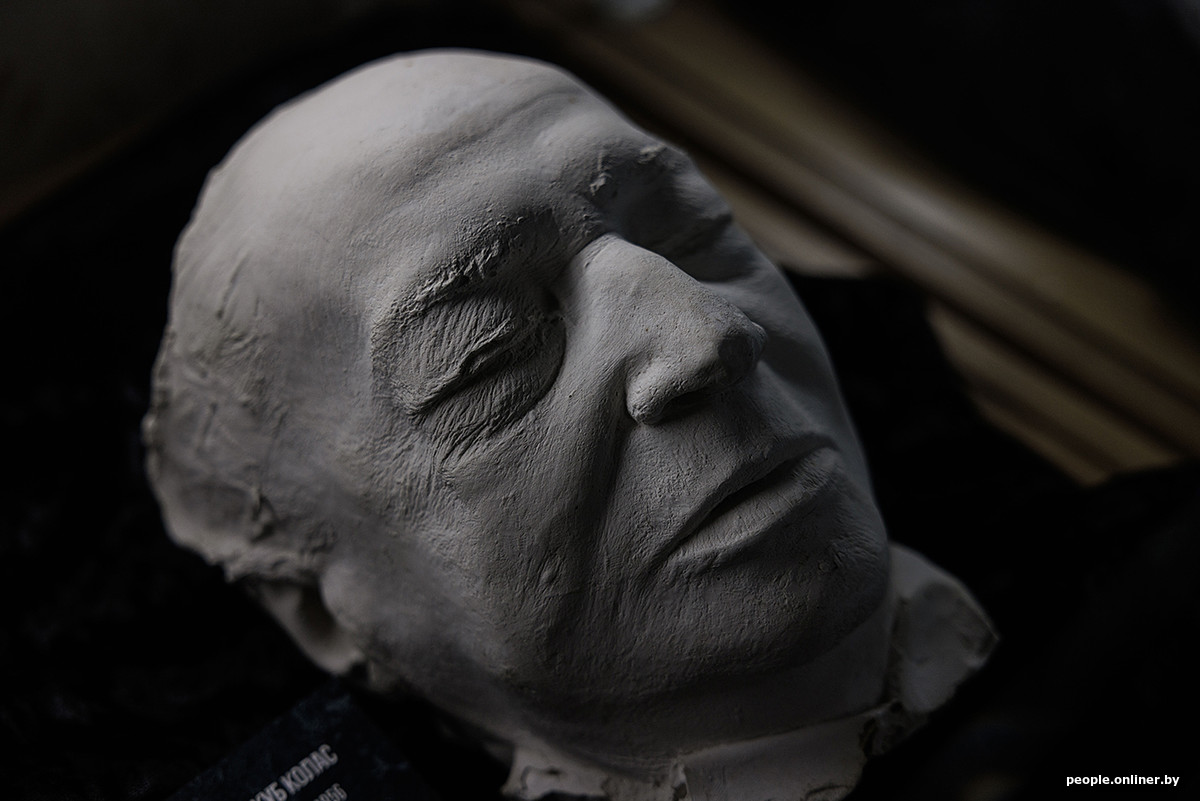

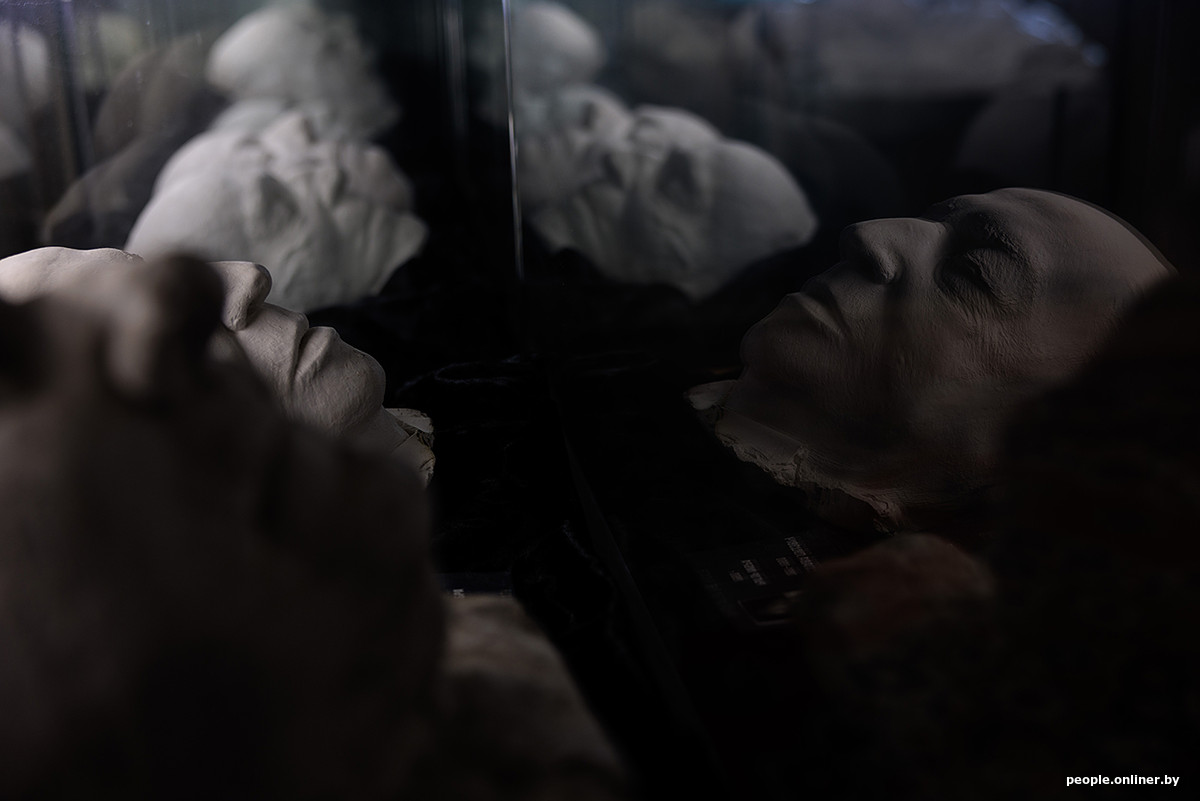

На первом этаже меня встречает куратор выставки Елена Жесткова и сразу направляет в небольшую комнатку. Под стеклом, подсвеченные лампами, здесь лежат гипсовые слепки, снятые с лиц умерших известных белорусов. Именно такими, безмолвными и спокойными, их видели перед погребением родственники, друзья и почитатели таланта.

— В фондах нашего музея хранится посмертная маска Якуба Коласа. У нас есть традиция готовить ко дню памяти Коласа — 13 августа — временную выставку и использовать эту маску, — рассказывает куратор. — А в прошлом году мы подружились с музеем-мастерской Заира Азгура, и во время одного из визитов туда мне показали маску, которую сделал Азгур. Оказалось, что у них есть еще три маски. Из того разговора вырос наш совместный проект, в котором также участвуют Национальный художественный музей, Бегомльский музей народной славы, а также потомки известных деятелей. Выставка получила название «Ужасающая красота».

Традиция посмертных масок уходит в глубину веков. Их нередко путают с погребальными, но между ними есть существенная разница. Если погребальные маски клали в гроб вместе с покойником, то посмертные оставляли на память, тиражировали или сохраняли для практического использования: они служили основой для создания скульптурных портретов усопших.

— В Беларуси фундаментально не исследовали феномен культуры посмертных масок. Можно, конечно, вспомнить гробовой портрет (реалистичное изображение знатного покойника, которое использовали во время похоронных церемоний. — Прим. Onlíner), надмогилия Сапег, Радзивиллов, но это другое. Наша выставка посвящена советским маскам, — говорит Елена. — Делали их не для того, чтобы кому-то показывать. Они были примером для художников, которые в будущем должны были создавать скульптурные портреты, опираясь на точные детали.

Первой известной стала посмертная маска Владимира Ленина. Затем начали делать слепки других партийных деятелей и перешли к представителям творческой интеллигенции. Что любопытно, делали посмертную копию не только лиц, но иногда и рук, если речь шла про писателей, и даже ног, как в случае с балеринами. Маска делалась одна, а вот отливок с нее можно было изготовить сколько угодно. Что интересно, некоторые ритуальные агентства до сих предлагают подобную услугу.

— А как делали посмертную маску? — спрашиваем у куратора выставки.

— На лицо наносили вазелин, потом накладывали несколько ниток. Волосяную поверхность — усы, брови, бороду — покрывали лаком для волос. После этого укладывали гипс. Он высыхал, принимал необходимую форму и его поднимали за ниточки. На масках, которые представлены в экспозиции, эти ниточки заметны.

Всего в экспозиции представлено восемь масок. Первым идет слепок лица Якуба Коласа. Его создал старый друг поэта, скульптор Заир Азгур.

— Якуб Колас умер в этом доме, в своем рабочем кабинете, 13 августа 1956 года. Он находится здесь же, на втором этаже. По воспоминаниям потомков, Азгур приходил сюда вместе со своим помощником. Скорее всего, всю процедуру проводили в доме, так как гроб стоял здесь же, на мраморном столике в гостиной.

В том же 1956 году Азгур на основе маски создал посмертный портрет Коласа, для которого также сделал и копию руки поэта.

Якуб Колас дружил с Янкой Купалой. Маски нашего песняра на выставке нет, но есть слепок его супруги — Владиславы Луцевич, с которой Колас тоже общался. В 1944-м, через два года после трагической смерти мужа в Москве, ее назначили первым директором музея Янки Купалы, который она возглавляла до своей смерти в феврале 1960-го. Ее похоронили рядом с супругом на Военном кладбище. Здесь же, неподалеку захоронен и Якуб Колас.

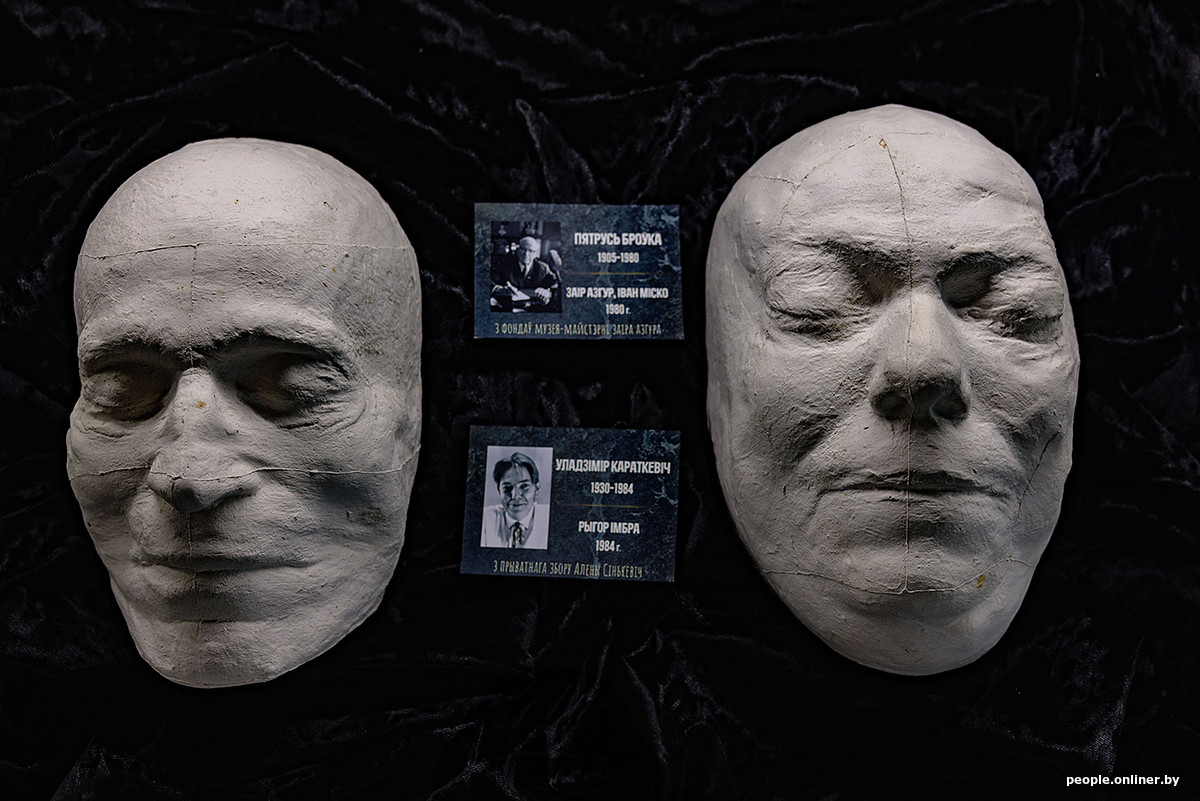

Владимир Короткевич умер летом 1984 года. Автору прекрасных исторических романов, благодаря которым многие влюблялись в Беларусь, было всего 53. Незадолго до смерти он вместе с друзьями — художником Петром Драчевым и архитектором Валентином Ждановичем — отправился в поход по Припяти на плоту, но в какой-то момент почувствовал себя плохо и 12 июля вернулся домой, в Минск. Через несколько дней его не стало. В некрологах, опубликованных в белорусской прессе, было сказано, что он умер после «тяжелой и продолжительной болезни». С Владимира Короткевича тоже сделали посмертную маску. Слепок находится на постоянном хранении у племянницы писателя Елены Синькевич. Она живет в той самой квартире на улице Карла Маркса, где когда-то проживал ее дядя.

— Она живет в квартире писателя и передала мне маску в день памяти Короткевича — 25 июля. Елена рассказала, что никогда не рассматривала эту маску и не понимает всей этой красоты. Я приглашала ее на официальное открытие выставки, но она любезно отказалась, однако сказала, что с удовольствием посетит музей в другой раз, — говорит собеседница. — Над маской Короткевича работали Григорий Имбро и скульптор Сергей Вакар. Родственники Короткевича не хотели, чтобы делали посмертную маску Владимира Семеновича, но их переубедил публицист, переводчик Михась Дубенецкий.

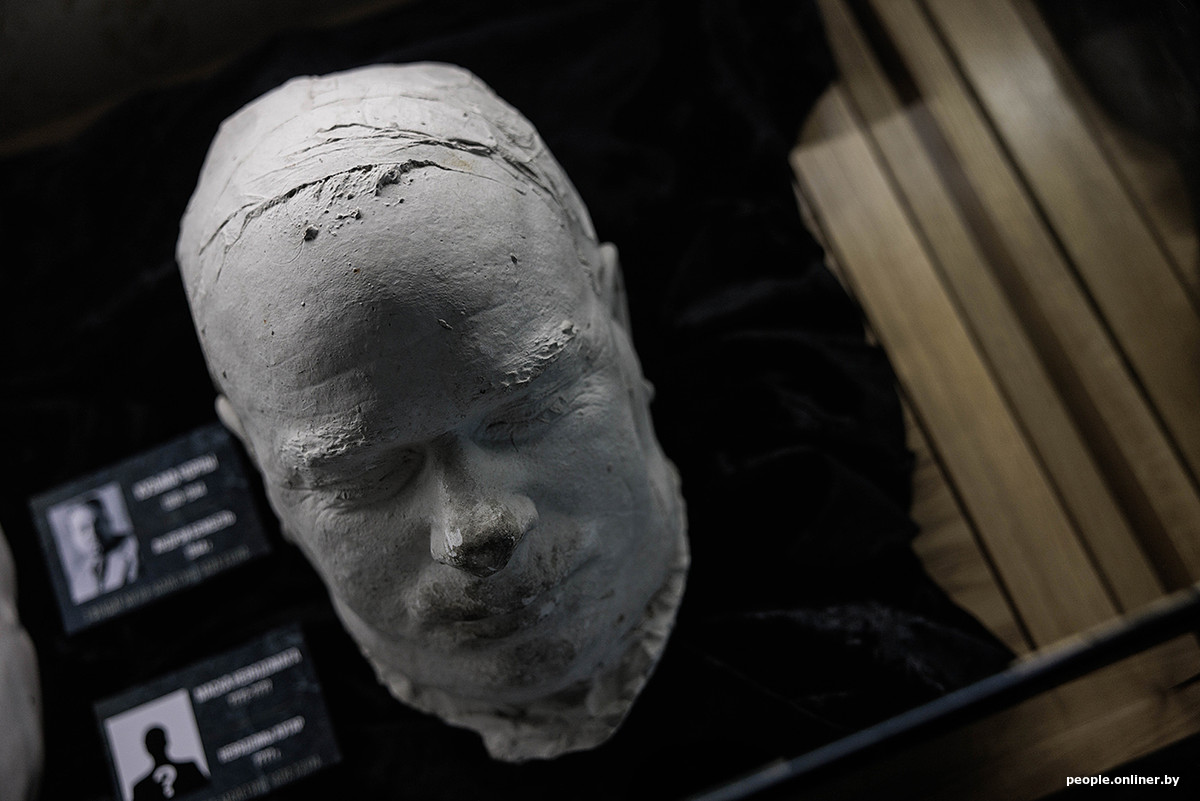

В экспозиции также представлены маски писателя Кузьмы Чорного, поэта Петруся Бровки, скульптора Андрея Бембеля, участвовавшего в создании монумента Победы, и композитора Нестора Соколовского. Возможно, кто-то не знает, но именно Соколовский стал автором музыкальной композиции, которую в 1955 году утвердили в качестве гимна БССР. В 2002-м она стала основой для гимна Беларуси. Текст для него написал Владимир Коризна. К тому моменту Соколовского уже не было в живых. Он умер в далеком 1950 году и похоронен на Военном кладбище. В честь композитора назвали музыкальное училище, посвятили ему документальный фильм и выпустили почтовую марку с его портретом.

— С маской Соколовского связана интересная история. Она находится в Бегомльском музее народной славы (он родился в деревне Вешки, которая находится рядом с Бегомлем. — Прим. Onlíner). Я написала туда по электронной почте, мне ответили, а потом позвонила директор и сказала: «А я сама маску привезу. У нас далеко не каждый знает, кто такой Соколовский. Тем более есть его посмертная маска». Люди сами были заинтересованы в том, чтобы рассказать о композиторе.

Ну а в завершение — предсмертная скульптура немецкого художника Эрнста Барлаха, которая хранится в фондах Художественного музея. Как она оказалась в Беларуси, точно не известно. Еще месяц назад это был просто бюст неизвестного автора, но благодаря выставке масок музейным сотрудникам удалось установить личность скульптора.

— Пока я занималась оформлением, в Художественном расшифровали подпись на бюсте и определили, что этот портрет — дело рук спутницы жизни Барлаха Марги Бемер. Она ухаживала за больным Барлахом и создала его портрет. Есть также посмертная маска Барлаха, которая считается одним из последних произведений самой Бемер. После этого она буквально всю жизнь положила на то, чтобы популяризировать его творчество и увековечить его имя.

«Когда пришли первые посетители, в помещении стояла тотальная тишина»

— Елена, а как ваши посетители реагируют на такую необычную выставку?

— Люди знали, куда идут. Хотя был один мужчина, который после посещения выставки написал мне, что долго готовил себя к ней. Для него это было непросто. Помню, что многие зашли в музей в веселом настроении, но, когда оказались в этом помещении, возникла тотальная тишина. Был слышен только скрип старого паркета.

— По поводу выставки я услышал различные мнения. Кто-то даже сказал: «Так а какое там искусство? Что там вообще можно смотреть?» Интересно, как бы вы сами ответили на такой вопрос.

— Здесь речь идет о другом. Во-первых, о мужестве скульптора (не каждый возьмется за такую работу), а во-вторых, это крайне реалистичная передача черт человека. Ну и, конечно, стремление сохранить в подобном изображении образ человека для родных на память. На самом деле, у нас уже не принято говорить про смерть. Эту тему не выпячивают, обходят стороной. А ведь страх смерти не соответствует белорусским традициям. Говорить про смерть — это всегда было нормой, у нас есть целые обряды почитания усопших: Радуница, Дзяды. А в некоторых регионах даже было принято после свадьбы приходить на кладбище, как бы знакомя предков со своим мужем или женой. Но потом была смена ориентиров, и люди почему-то стали относиться к смерти иначе. Но это не наше, белорусы говорить о смерти не боялись.

«Специализация на посмертных масках никогда не афишировалась»

Историей одной из масок, представленных в экспозиции (скульптора Андрея Бембеля), поделилась с нами его внучка, искусствовед Татьяна Бембель.

— В семье хранится посмертная маска моего деда — скульптора Андрея Бембеля, но пока я не выяснила, кто сделал маску после его кончины 13 октября 1986 года. В последний раз мы повидались с ним за две недели до его ухода из жизни, перед моим отъездом в Ленинград к началу учебного года в Академии художеств, которая была и его альма-матер. Я смогла приехать в Минск только через день после похорон, посетить свежую могилу и вновь уехать на учебу. Маску я увидела в его доме-мастерской, уже когда приехала на каникулы, она висела на гвоздике на одном из стеллажей в бывшем дедовом кабинете. Маска сделана, насколько я могу судить, очень качественно. Сделать ее мог кто-то из его многочисленных скульпторов-учеников, но пока никто из ныне живущих не признается. Некоторые, у кого можно было бы спросить, например Геннадий Муромцев, уже ушли из жизни. Может быть, благодаря этой выставке в музее Якуба Коласа прояснится этот вопрос. Надеемся, кто-то из посетителей что-то вспомнит и расскажет-подскажет.

Что касается специализации на посмертных масках, то, может, она и есть (или была) у кого-то из белорусских скульпторов, но это никогда не афишировалось.

Я с большим удивлением именно в связи с подготовкой к этой необычной выставке узнала, что у целого ряда моих давно знакомых скульпторов был опыт снятия посмертной маски — у кого-то однократный, кто-то делал это несколько раз. По сути, сам процесс и технология работы со снятием формы знакомы не только скульпторам, но и всем, кто работает с наложением гипса — например, в медицинской области или, скажем, в реставрации. В сфере ритуальных услуг работают бальзамировщики, и если у них подготовка такая, как положено, они должны уметь снять слепок с лица усопшего. Дед умер в лечкомиссии, не исключено, что там и была сделана маска — скорее всего, по заказу его старшей дочери, моей тети Клары Андреевны Бембель.

В зависимости от мастерства и художественной подготовки исполнителей маски могут стать настоящими произведениями искусства, подлинными портретами, выявляющими те или иные качества характера и личности человека. Мне нравится смотреть на маску деда: она не пугает — наоборот, создает ощущение соприкосновения. Смерть непопулярна, о ней не любят говорить, с ней не хотят встречаться даже мимолетным взглядом, но маска близкого человека, если она удачно сделана, пробуждает, мне кажется, какие-то древние, архаичные движения нашего существа, возвращает к тем временам, когда ушедших в иной мир предков просили о помощи и защите.

Что еще посмотреть в музее Якуба Коласа

Одной выставкой масок экспозиция музея, естественно, не ограничивается. Этот двухэтажный дом, построенный в 1952 году в Академгородке по проекту известного архитектора Георгия Заборского, примечателен тем, что Колас здесь жил, ходил по этому старенькому паркету, спускался и поднимался по этим лестницам. Ну а самое главное — в музее максимально сохранилась атмосфера времен Коласа: мебель, интерьеры и личные вещи поэта — от тарелок и сувениров, которые привозили из зарубежных поездок, до обычных одежных щеток.

Здесь же можно увидеть печатную машинку, на которой работал друг и секретарь Максим Лужанин, его потрепанный портфель, деревянную пепельницу, радиоприемники и даже старый американский кардиган (выставлен в рамках временной выставки «Вайна і жыццё»), в котором он обычно ходил по дому, и многое другое.

Выставка «Ужасающая красота» продлится до 30 августа. В рамках нее 14 августа состоится лекция искусствоведа Татьяны Бембель, посвященная теме посмертных масок.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by