Городские легенды: от голой красной пленки до крокодилов в Свислочи

Смешные и наивные, угрожающие и страшные — каждая эпоха рождает свои легенды, и их не стоит забывать. Мы решили немного повспоминать забавные истории из нашего общего прошлого, далекого и не очень: вечные басни про гигантских опарышей в бочках с квасом, байки про «красную пленку», что круче любого рентгена, ВИЧ-террористах на минских дискотеках и Комаровке, которой было предсказано рухнуть. Собрали самые громкие и известные из них.

Самые известные городские легенды:

- Легенда о бочке с квасом

- Легенда о «красной пленке»

- Легенда о ВИЧ-террористах на минских дискотеках

- Легенда о беляшах из собак

- Легенда об обрушении Комаровки

- Легенда о волшебном коробке

- Легенда о замурованном строителе

- Легенда о колорадском жуке

- Легенда о взорвавшейся АЭС

- Легенда о крокодилах в Свислочи

- Бонус: тест на знание городских легенд

Эта статья уже выходила на Onlíner. Мы обновили и дополнили ее — рейтинг городских легенд стал еще актуальнее.

Легенда о бочке с квасом

Когда-то деревья были большими, хлеб — ароматным, а мы — юными. Квас являлся одним из излюбленных напитков советского человека. Это сейчас его загнали в кеги, в пластиковые бездушные бутылки, убив магию, вкус, аромат. Все меньше желтых и оранжевых бочек на наших улицах, а поход за квасом — давно не священный ритуал. Так, обыденность.

Где именно зародилась городская легенда о том, что на дне квасной бочки живут черви, вряд ли кто-то вспомнит. В сети можно найти такую трактовку: ехала-ехала бочка, попала в аварию, перевернулась. И выползли оттуда гигантские опарыши (а то и ленточные глисты, или вовсе труп вывалился). Караул!

Причины «живучести» этой басни белорусских санитарных врачей удивляют: требования к нормам слишком серьезные, чтобы их нарушать. Ни один из специалистов на своей практике не встречал в бочках ни червей-гигантов, ни другую живность. Правда, есть нюанс: проверяли емкости только по жалобам граждан, а таковых практически не было.

По заверению технологов, квас не заливается в бочки, которые не мыты и не дезинфицированы. Более того, лаборатория берет тестовые смывы, и только после этого дается разрешение на заправку напитка. Производство не кустарное, квас делают не в кастрюлях. Оборудование принимает санстанция, контроль идет на всех стадиях. Все в ГОСТах.

Возьмите бутылку с сильногазированной водой, отлейте две трети и повозите хотя бы пару часов на заднем сиденье автомобиля. Потом попробуйте. Когда откроете крышку, углекислота сразу ударит в нос. То же самое и с бочками. Поэтому заправляют полную емкость, чтобы быть уверенными, что до места продажи квас доедет в идеальном состоянии.

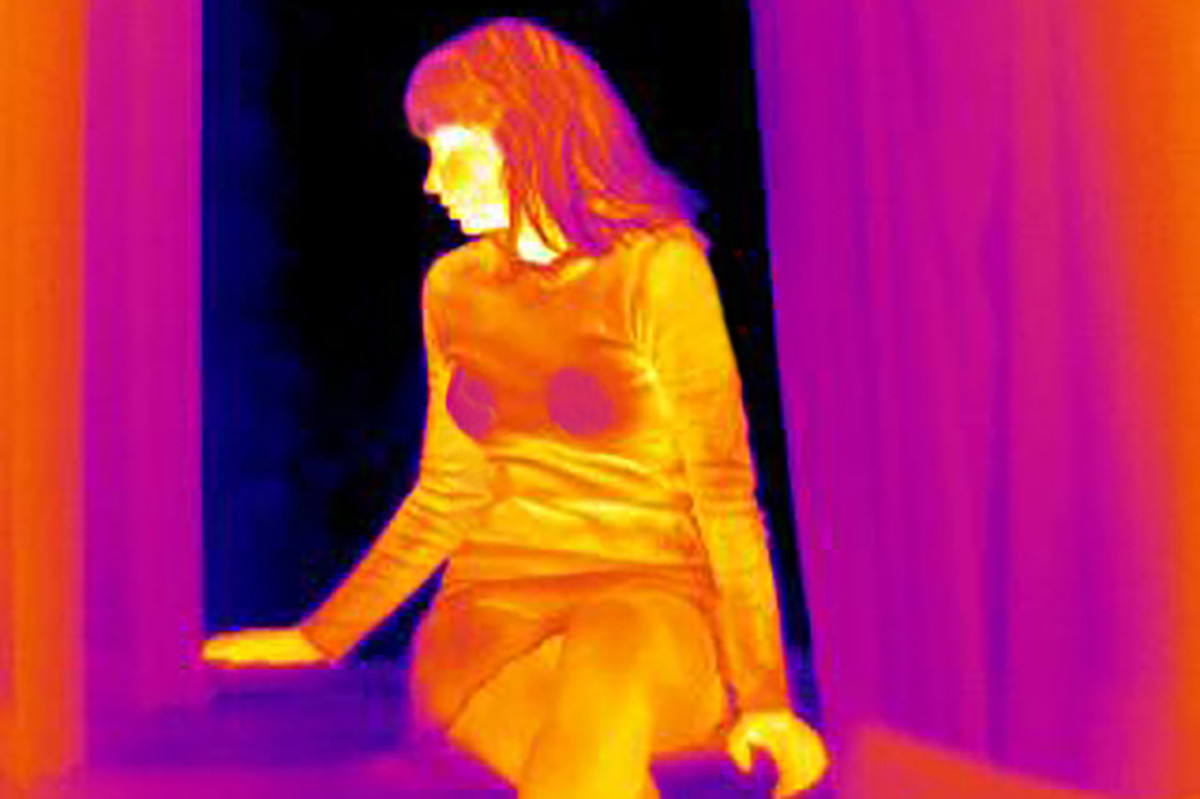

Легенда о «красной пленке»

У любого советского мальчугана была мечта — заполучить ФЭД или «Зенит». Нынешние подростки, выросшие в эпоху гаджетов, этого не поймут. Фотография когда-то была тайной, фотоаппарат — реликвией, а фотограф — божеством… Появление басни о «красной пленке» совсем неудивительно.

«Говаривали, что существовала специальная „красная пленка“, которую в фотоаппарат заряжают и людей фотографируют. Люди одетые, а на пленке все голые получаются», — примерно так звучала эта легенда.

А сколько было интерпретаций! Что произвели эту чудо-пленку японцы. Фотоаппараты с изобретением, дескать, раздавали американским шпионам, а они рыскали по союзной стране и делали снимки порнографического рода. Не больше и не меньше!

«Я услышал эту легенду в детском саду, лет 40 назад, — рассказывает фотожурналист Максим Малиновский. — Позже, в школе, мы фотографировали друг друга, шутили: „У меня красная пленка — тебе хана!“ На самом деле, конечно, ничего подобного не существовало. Да, была в продаже видеокамера Sony, в которой можно было включить инфракрасный прожектор, но после от этой функции отказались. Некоторые производители выпускали пленки, чувствительные к инфракрасному освещению. Но „голого“ эффекта такая пленка обеспечить не могла, это технически невозможно. Почему же подростки верили? Мы росли в эпоху „Зенитов“, „Смены“, ФЭДа, профессия фотографа была мифологизирована и не так распространена, как сейчас. Легенда о красной пленке жила до конца 1990-х годов, пока цифровая фотография полностью не вытеснила аналоговую».

Легенда о ВИЧ-террористах на минских дискотеках

С развитием интернета легенды изменились, эволюционировали. Неосторожно брошенная на форуме фраза тут же обретала эффект разорвавшейся бомбы. Кто знает, быть может, именно так закрутился панический маховик в Минске в середине нулевых?

…Март 2005 года. На форумах в байнете судачат лишь об одном: в ночных клубах Минска происходят «УЖАСНЫЕ вещи». А именно: группа наркоманов, больных СПИДом, специально заражает девушек (и не только) с помощью инфицированной иглы. Все происходит во время танцев, когда контакт с незнакомыми людьми особенно вероятен и удобен. Действует группа в «Реакторе», «Шайбе», «Мэдисоне», «Юле», «Бронксе». «Одногруппница говорила, что укололи одноклассницу ее сестры в клубе „Реактор“, после чего вручили записку: „Теперь ты одна из нас…“» — писали на форуме.

Что же происходило в Минске той весной? В одном из интервью бывший представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома так описывал те события: «Как правило, информационный вакуум заполняется слухами. Важно было как можно быстрее снять ажиотаж, а для этого определиться: есть ли факты, которыми пугают интернет и СМИ, или нет? Начали разбираться. Запросили информацию из всех территориальных органов внутренних дел Минска. С мест сообщили, что обращений от пострадавших граждан не было. А это всегда показательно. Сделали запрос в учреждения здравоохранения — тоже ничего. Возникло подозрение: а может, речь о конкуренции, переделе рынка? Мы тесно контактировали с целым рядом клубов. Переговорили с владельцами. Да нет, отвечали они, жесткой конкуренции нет, публику делят честно. После этого ГУВД сделало заявление для СМИ, где сплетни были развенчаны. Активное муссирование темы прекратилось, как только успокоились журналисты».

Вполне вероятно, не исключали в милиции, что сначала сплетня была создана искусственно: «Может, и обиды какие-то были, и зависть: у одних народ в клубы валом валит, а у других пусто. Кто-то сказал в нужное время в нужном месте — и понеслось. Думаю, эта легенда получила такое распространение в том числе потому, что в те времена в обществе осведомленность о ВИЧ была слабой. Люди боялись. Уже после специалисты-медики говорили, что практически невозможно заразить другого человека СПИДом, просто уколов иголкой, что вероятность ничтожно мала».

Легенда о беляшах из собак

Все советские продукты делали в соответствии со строгими ГОСТами, о которых нынче принято ностальгировать. Но и в те времена массово рождались забавные мифы, связанные с пищей: в колбасу добавляли туалетную бумагу, водку гнали из нефти, а пиво на заводе разбавляли стиральным порошком (чтобы лучше пенилось) и спиртом (чтобы сэкономить время на операции брожения). К слову, последняя легенда оказалась весьма живучей.

Кухни народов мира в БССР были представлены весьма скудно. С появлением в наших краях экзотического блюда «хот-дог» про «зажаренных собачек» шутили охотно и много. Особо популярны были шутки про рынок в Ждановичах с его обилием кавказских, вьетнамских и иных заморских заведений. Только там можно отведать беляш из собачатины, острили минчане. И рассказывали друг другу, как по городу ночами ездят черные машины, а в них сидят люди с сачками и крючками, готовые ловить несчастных беспризорных животных. А потом — бросать в котел!

Опровергнуть или подтвердить этот миф сейчас вряд ли возможно. В санслужбе не припоминали, чтобы граждане жаловались на то, что им попался беляш или чебурек из мяса собаки. Масштабные проверки никаких вопиющих фактов не установили, выявили лишь несколько текущих нарушений вроде отсутствия раковины в туалете.

Легенда об обрушении Комаровки

Февраль 2004 года. Страшная трагедия в Москве. В результате обрушения крыши «Трансвааль-парка» 28 человек погибли, почти 200 получили травмы. Происшествие обсуждают в Минске. Тем более что в печать уже закинули предсказания сразу нескольких отечественных астрологов. Они пророчат: техногенная катастрофа со множеством жертв вот-вот случится и в столице Беларуси! Вещуны удивляют конкретикой: в конце февраля — начале марта должна рухнуть крыша Комаровского рынка.

«Помню, что к нам тогда приезжало много журналистов. Писали, что мы, продавцы, не выходим массово на работу, но это была неправда, — вспоминала Алина Казимирова, работавшая в начале 2000-х на Комаровке. — Пару человек, может, и побоялись предсказаний, но в основном никто в них не верил».

Слухи о скором «падении Комаровки» ходили по городу и в 1990-х, и в 2000-х. Многолюдный рынок, необычная конструкция — много поводов, чтобы посудачить. Говорили, мол, строили здание впопыхах, торопились сдать, крыша долгое время протекала… В сильные снегопады брожение слухов усиливалось. Но рынок, несмотря на пророчества, выстоял.

Со стороны это может показаться смешным, но для торгующих тут никакого смеха не было. Тут и журналисты постарались, когда цитировали шарлатанов, — такие были времена. Тут стоит упомянуть, что таких сооружений, как у минского рынка, в Советском Союзе было три. Два из них стали, скажем так, непригодными, простояв несколько лет. А наше стоит уже не один десяток лет (открытие состоялось 20 мая 1980 года). Ученые, инженеры пересмотрели конструкцию, усилили ее, натянули тросы, укрепили. В 2023-м Комаровка пережила реконструкцию.

Если Комаровку «хоронили» много и часто, то легенда о падении нового здания Национальной библиотеки в народе не прижилась. Хотя поначалу и про «алмаз» в народе говорили, непременно со ссылкой на «знакомого архитектора»: может упасть! Мол, стоит он на неустойчивом грунте — возьмет и покатится, сметая все на своем пути. Не стой под «алмазом», товарищ! Но здесь скорее вышла не легенда, а просто анекдот.

Легенда о волшебном коробке

Была у мальчишек, чье детство проходило не за компьютером, как сейчас, а во дворах, на спортплощадках, и легенда покруче — про коробок спичек, зажатый в кулаке. Легенда была простой: этот самый коробок, если правильно его держать, увеличивает силу удара в разы. Приводили и такую вариацию: чудодейственной силой обладал также советский пятак, да не простой, а «канонический» — 1961 года, в котором еще была настоящая медь.

«Мы, конечно, помним эти байки, которые придумывали мальчишки, любители подраться, — смеялись спортсмены. — Все знали, что удар будет усилен, если зажмешь кастет, но это уже серьезно, это холодное оружие. А коробок — доступен и безобиден. Смысла, конечно, в этой легенде было мало. Но какой-никакой имелся: если предстоит драка, то фактор психологической уверенности немаловажен. Когда у тебя в кулаке коробок, это уже что-то».

«Кулачных» историй в Минске середины 1990-х было достаточно. Сейчас трудно поверить, что когда-то район ходил на район, что брали с собой не спичечные коробки, а палки, кастеты и даже нунчаки. Были времена, когда пацан, к примеру, с четвертого Уручья ни за что не осмелился бы в одиночку поехать в Уручье второе, к «Первомайке», где местные воротилы обязательно опознают в тебе чужака и зажмут в темном переулке. Ходили легенды о сечах по 1000 человек.

Легенда о замурованном строителе

Эту легенду рассказывали при свете керосинки в захламленной бытовке. Тем, кому в студенчестве довелось подработать подсобником на минской стройке. После смены опытные работяги приглашали в каморку отметить прошедший день. И вот под звон стаканов веселый дядька начинал шептать: «Издавна повелось, что в фундамент жилого дома, чтобы он вышел прочным и стоял долго, нужно замуровать прораба или просто паренька на подхвате. Такие дома есть во многих советских городах. Вот так-то. Сейчас время другое — независимое. Сейчас можно и бутылку водки заложить в стену».

Многочисленные интернет-ресурсы, коллекционирующие байки советских времен, про водочную бутылку не упоминают, а вот легенда про замурованного строителя действительно интернациональная. Откуда она взялась, сказать теперь сложно. Опытные белорусские строители о происхождении мифа не знают: «Кто, кого и зачем муровал, невозможно представить. На самом деле, никаких особых поверий в строительстве нет. Бутылку с шампанским перед сдачей дома мы о стену не бьем».

Легенда о колорадском жуке

Известная байка родилась во времена холодной войны, когда в каждом иностранце видели шпиона, а на Америку смотрели как на главного врага честной и непорочной советской страны. И вот эти самые американцы оказались настолько подлыми, что забросили на поля нашей родины отлично обученных диверсантов — колорадских жуков. Подрывали продовольственную безопасность страны!

«Во время перестройки историю про жука приводили как пример паранойи сталинского времени, но вот в 2000-х вышел американский фильм „по реальным событиям“ про то, как создавалось ЦРУ, — „Добрый пастырь“, — писали на форуме. — Там рассказывалось о том, что ЦРУ таки использовало колорадских жуков. Так что не знаю, не знаю…»

Эту тему мы в свое время не постеснялись поднять во время интервью с представителями лаборатории защиты картофеля Института защиты растений НАН Беларуси. «Все это, конечно, глупости, — заверили там. — В нашей стране колорадский жук появился в 1956 году путем естественного залета — сначала в Брестской и Гродненской областях. С 1960 года он был обнаружен на территории всей республики. В Европе жука идентифицировали гораздо раньше — в 1922 году, во французском порту. Завезли его на судах, которые шли из Америки. Но никакого „заговора“ тут искать не следует. В итоге жук продвигался на север и северо-восток, в силу своей высокой адаптивной способности и высокой прожорливости попал и к нам».

Заодно развеяли и еще один миф: дескать, собранного жука надо обязательно сжечь, иначе он «возродится»: «Ручной сбор — один из способов, позволяющих не применять химию. Вы можете собирать жуков в банку или в ведро, а сжигать, давить или уничтожать любым другим способом — это не принципиально».

Легенда о взорвавшейся АЭС

В середине 2000-х, по весне Минск регулярно будоражили слухи о радиационном взрыве. В троллейбусах и метро, на работе, по телефонам многие обсуждали, что «случился выброс радиации, и скоро прольется свинцовый дождь». В 2008 году байка даже имела сюжет: якобы в районе Сосен повысился радиационный фон, в каком-то детском саду ребятишек по звонку решили не выпускать на прогулку… Журналисты ходили по городу с дозиметрами, а многие на всякий случай прикрывали дома окна и проверяли, есть ли в аптечке йод.

История напоминает страшилку о ВИЧ-террористах на минских дискотеках, о которой мы уже рассказывали. Конечно, никаких взрывов на атомных станциях вблизи Беларуси в те годы никто не фиксировал.

«Это повторялось на протяжении нескольких лет: в 2005-м, 2006-м, 2007-м, 2008-м. Каждый апрель начинали распространяться слухи, что то на одной из ближайших к нам АЭС, то на другой произошел взрыв, — вспоминали в МЧС. — Причем все эти басни сопровождалось комментариями из серии „Мы сами ничего не слышали, но люди говорят“. Все время шли отсылки на третьих лиц или даже на четвертых лиц. Молва распространялась слишком быстро. Алгоритм в таких случаях следующий. У МЧС есть постоянный контакт со всеми спасательными службами приграничных стран. Также есть связь с подразделениями, расположенными на территории АЭС. Система мониторинга существует и в Беларуси, доступ к ней возможен в режиме онлайн. Несмотря на то что официальной информации о ЧП на станциях не было, дополнительно обзванивали коллег, выступали с опровержением слухов. В те годы в большей степени нам помогали FM-радиостанции, озвучивавшие сообщения информагентств».

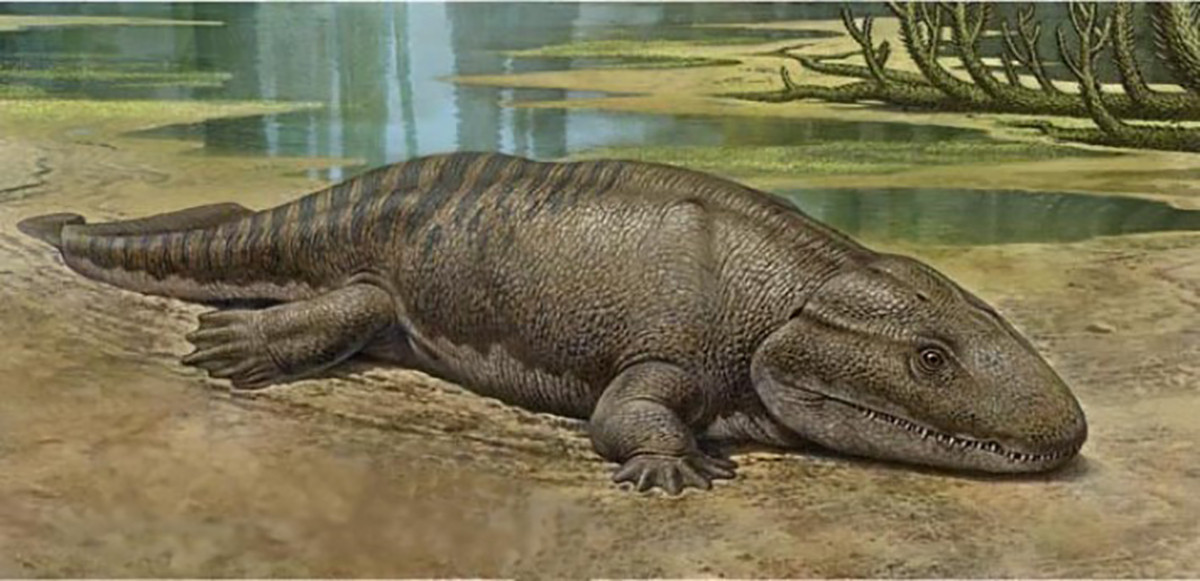

Легенда о крокодилах в Свислочи

Есть легенда, что давным-давно в болоте, что находилось в районе нынешнего Дворца спорта, на месте, где позже возникли Татарские огороды, водились крокодилы. Были они черного цвета, значительно мельче африканских рептилий, но такие же свирепые. В дождливые периоды года крокодилы выползали из своих убежищ и добирались до людских жилищ, наводя ужас на горожан.

Оказывается, легенда имеет правдоподобные корни. В Минске, по рассказам современников, в Татарском болоте (так называлось поселение около нынешнего Дворца спорта на Немиге плененных в битве под Клецком крымских татар) еще в середине XIX века водились похожие на крокодилов крупные ящерицы длиной до полуметра. В 1885 году был пойман последний минский «крокодил». Его чучело долгое время хранилось в кабинете директора одного из городских реальных училищ. Но в годы военного лихолетья Первой мировой, а затем и Гражданской войны чучело «крокодила» бесследно исчезло.

Татарские огороды сохранялись до Великой Отечественной войны и некоторое время после, пока район не стал активно осваиваться в начале 1960-х годов. Со строительством Парковой магистрали (нынешний проспект Победителей) и Дворца спорта местность изменилась окончательно.

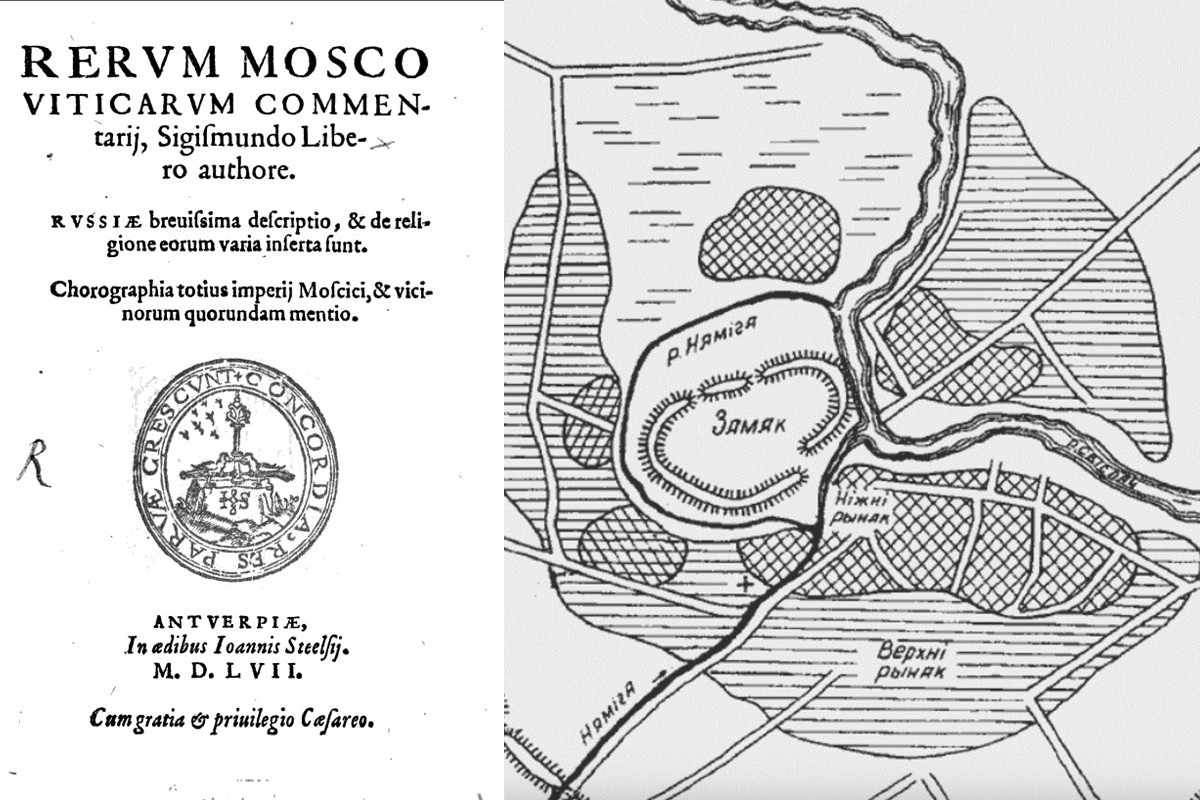

Впервые о «коркодиле» в наших краях упоминает австрийский дипломат и путешественник барон Сигизмунд Герберштейн, который в XVI веке проезжал по нашей территории. Вот что он писал (на латыни) в своих «Записках о Московии» о северной территории нынешней Беларуси: «Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много язычников, которые кормят у себя дома каких-то змей наподобие ящериц. Люди с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище…» Барон описывал ящеров как змей с четырьмя короткими ногами с черным и жирным телом, имеющих более трех пядей (45—60 сантиметров) в длину. Надо иметь в виду, что «коркодилус» — термин, обозначавший в средние века не только и не столько именно крокодила, сколько вообще любое чудище.

Во второй половине XIX века при описи утвари одной из церквей Беларуси встретился такой формуляр: «Как вскрыли мы погребок церковный, так увидели шкилеты, древние очень, потому что уже не желтые были, а белые-белые. Один шкилет как будто мужчины, только росту огромного, другой — некий звериный, яко крокодилец. Лежали рядышком, а меж ними много кралей рассыпано».

В 1589 году еще один иностранец — англичанин Джером Гарсей — оставил воспоминания о встрече с местным «коркодилом». Он описал мертвую рептилию где-то на границе между Польшей и современной Беларусью. Выезжая из Варшавы, он увидел, что на берегу реки «лежал мертвый коркодил». Гарсей приказал своим людям осмотреть странное животное и распороть ему брюхо копьями. При этом распространилось такое зловоние, что англичанин заболел и несколько дней пролежал в ближайшей деревне. По приведенным описаниям ученые предположили, что неизвестный «коркодил» выглядел следующим образом:

Куда же подевались минские «коркодилусы»? Есть несколько версий. Согласно одной, случилось некое природное явление, вызвавшее в первой половине XVI века чуму, падение скота, мор цмоков, ящеров, змей. Если верить другой, ящеры, которым поклонялись язычники, пали от рук человека по мере христианизации наших земель. Ну а может, несмотря на письменные доказательства, это всего лишь легенда.

Тест на знание городских легенд

Ну а теперь предлагаем проверить, знаете ли вы основные советские городские легенды, в шуточном тесте (создан по мотивам книги «Опасные советские вещи» Александры Архиповой и Анны Кирзюк):

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by