«Даже 12 детей не помеха хорошему стартапу». Прошлись по самому туристическому маршруту Минска, чтобы лучше понять женщин

Плюс 15 за окном наконец напоминают, что 10 000 шагов — это не рекорд олимпийских спортсменов, а база. Но из-за угла робко выглядывают вечно горящие дедлайны: какие еще бесцельные прогулки, а KPI выполнять кто будет? Мы решили слегка обмануть мозг, заточенный под достигаторство, и пообещали ему прогулку, но с пользой: вместе с гидом Анной Богдановой отправились на экскурсию «Минск в женских образах», посвященную Международному женскому дню. Прошлись по хорошо знакомым маршрутам, чтобы узнать: к Минску стоит продолжать обращаться почтительно на «вы» или можно переходить на более близкое «ты».

Стартует экскурсия от Galleria Minsk — это проект ТРЦ, уже ставший традиционным. В марте экскурсии запланированы на каждый четверг — еще можно записаться на 13, 20 и 27 марта, начало всех туров — в 18:00. Участие бесплатное, но нужно пройти регистрацию, чтобы группа была комфортного размера. Открывается запись на предстоящий четверг по понедельникам, анкета появляется по ссылке в шапке профиля аккаунта ТРЦ.

«Это уникальная возможность узнать больше о наших прекрасных женщинах, которые оставили свой след в истории. Например, о той, которая подарила Беларуси и миру талантливого поэта, или о той, что стала успешной бизнесвумен в XIX веке, имея 10 детей!» — так звучит анонс прогулки. Что ж, посмотрим.

Мы будем приводить отрывки из разных частей экскурсии, чтобы оставалась интрига, если вы все же захотите посетить ее лично.

София Менская

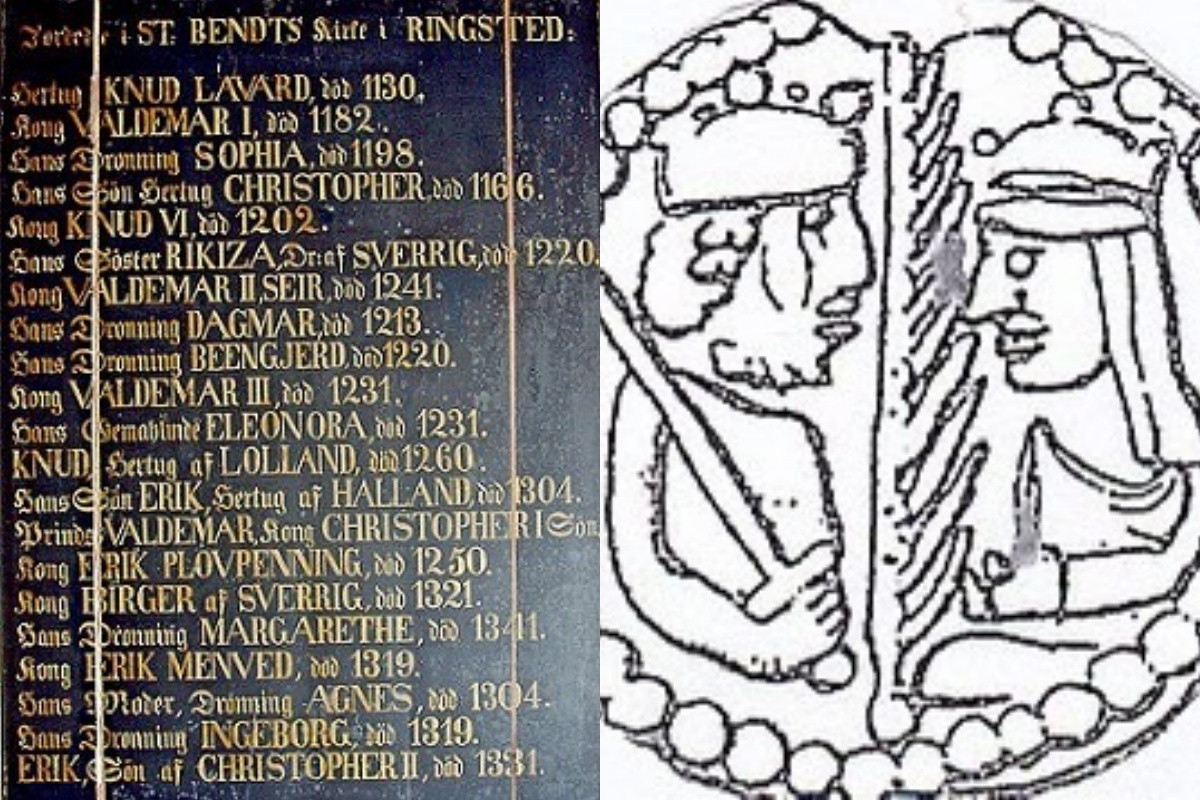

Первая героиня этого дня — София Менская. Она была прапрапраправнучкой Рогнеды, праправнучкой Всеслава Чародея, правнучкой первого минского князя Глеба, а еще она двоюродная племянница самой Евфросинии Полоцкой.

— О ней практически ничего не известно в наших широтах. но зато хорошо известно в Королевстве Дания. Скорее всего, она родилась в Минске в семье Володаря Глебовича и польской принцессы Рыксы примерно в 1140—1141 году, и уже через 13 лет ее выдают замуж не куда-то, а в Данию.

Да-да, вы не ослышались, Полоцкое княжество имело тесный контакт с Датским королевством, а соответственно, и поездки туда-обратно были достаточно частыми.

Когда София оказывается в Дании, выясняется, что наша княжна еще молода для того, чтобы стать супругой короля, и она три года живет при датском дворе: изучает этикет, язык, другие нравы. И через три года, в 1157-м, наша София становится датской королевой, женой Вальдемара I Могучего, который вошел в историю как один из самых выдающихся королей. Кстати, они положили начало династии, которая правила в Дании больше 300 лет.

В день свадьбы Вальдемара и Софии была отчеканена монета. Этот союз был достаточно плодовитый и счастливый. София родила двух мальчиков, которые последовательно займут датский престол после смерти отца, а также шесть девочек, две из которых по тогдашней полоцкой традиции ушли в монастырь. Мы же с вами помним, что София — двоюродная племянница Евфросинии Полоцкой, белорусской святой?

Остальные дочери вступают в брак с государями Европы. Кстати, второй сын Софии, которого назовут Вальдемар II, в 1219 году станет основателем города Таллинн. Овдовев, София жила в статусе королевы-матери при своих сыновьях. Она умирает в 1198 году, прожив 57 лет, что достаточно много для XII века. Своего первого мужа она пережила на 16 лет. София была похоронена вместе с Вальдемаром I в королевской усыпальнице в городе Рингстед на острове Зеландия.

Датские ученые, когда исследовали королевские саркофаги, извлекли череп и королевы Софии и по нему смогли сделать 3D-проектирование того, как могла выглядеть наша королева. А еще ее останки дали возможность узнать ДНК князей Рогволодовичей, потому что не известно ни одно захоронение этой династии, кроме Евфросинии Полоцкой.

Река (чем не женский персонаж?)

Продолжаем беседу на набережной, неподалеку от станции метро «Немига». Анна отмечает, что на месте свободного пространства раньше была очень плотная застройка на возвышенности. Здания решили окончательно разобрать, когда начали строить Парковую магистраль, которая позже стала проспектом Машерова, а сейчас носит название проспект Победителей. Кажется, что старые фото — результат работы нейросети, настолько разительный контраст между прошлым и настоящим. Как в игре «Найди 10 отличий», только искать нужно хоть какие-то сходства.

Подходим ближе к воде.

— Перед вами снимок набережной, сделанный перед войной, примерно в 1941 году. Мне очень нравятся мальчишки, которые стоят на берегу. Этот снимок — один из моих любимых. Мы видим, как сильно изменилось русло реки. Чтобы сделать фото с такого же ракурса сейчас, нам пришлось бы стать примерно посередине реки.

Хочу показать вам еще один снимок. Это Троицкое предместье до реконструкции. Может быть, кто-то помнит, как оно выглядело? Мне особенно нравятся эти постройки: общественные бани, мастерские, сараи и так далее. Эти здания до реконструкции совсем не были частью туристического или престижного района.

Образ Божьей Матери Минской

Монтаж, склейка — и вот мы уже стоим у скульптуры в самом начале Зыбицкой.

— Что это за скульптура? Чему она посвящена? Кому? — спрашивает гид. Сначала группа растерянно переглядывается, а потом обращает внимание на описание.

— Божьей Матери? — слышатся робкие предположения.

— Да, вижу, что прочитали. Интересно, а раньше вы обращали внимание на эту скульптуру? Но сейчас мы о ней в любом случае поговорим.

Эта скульптура посвящена образу Божьей Матери Минской. Она появилась здесь в 2020 году в честь празднования 520-летия обретения этого образа в Минске. Сам образ хранится в Свято-Духовом соборе и считается чудотворным. История его обретения связана с чудом: когда Киев был захвачен татаро-монголами, икону, украшенную драгоценным окладом, выбросили в реку Днепр. Сама святыня захватчиков не интересовала, а вот драгоценности — еще как.

Вопреки всем законам физики, икона поплыла против течения, преодолев 500 километров, и была найдена у стен Минского замка в августе 1500 года. Это событие и стало поводом для установки скульптуры.

Образ Божьей Матери Минской не покидал город уже более 500 лет, но его внешний вид менялся в зависимости от эпохи. В Свято-Духовом соборе икона находится в левом нефе, одетая в оклад и закрытая ризой. Современный образ отличается от каноничного византийского, так как его неоднократно реставрировали, следуя модным тенденциям. Например, в конце XVIII века икона приобрела более миловидный и даже притягательный облик.

Интересно, что образ Божьей Матери также присутствует на гербе Минска. Когда город получил магдебургское право в конце XV века, на гербе появилась Дева Мария в окружении ангелов. Ее наряд тоже менялся в зависимости от моды того времени. Менялось и количество херувимов вокруг — со временем их стало меньше, часть улетели, — улыбается гид.

В XIX веке в городе появились и другие легенды, связанные с образом Божьей Матери. Одна из них рассказывает о немощном, обездоленном старце, который молился у обрыва, просил заступничества и удостоился встречи с Девой Марией. Она спустилась к нему с иконой и подарила драгоценный камень, достав из своей короны. Правда, уже на выходе из храма старца задержали и обвинили в краже. Только выслушав все свидетельства и убедившись, что пожилому человеку было бы крайне сложно достать камень из ризы, его оправдали. Но добавили, чтобы в следующий раз никаких драгоценностей ни от одного святого — даже самого Христа — он не брал.

Снова река (ведь мост — ее важная часть)

А мы продолжаем прогулку по Хлусову мосту. Анна обещает рассказать историю происхождения ироничного прозвища на том берегу. Но у группы есть и мгновенные версии: наверняка это связано с обманом?

— Мост Хлусов получил свое название благодаря мошенникам, которые промышляли на нем в старые времена. Слово «хлус» действительно связано с обманом или плутовством.

Мы с вами как раз находимся на месте Низкого рынка — одного из старейших в Минске. К нему вел только этот мост, у которого часто поджидали крестьян, приезжавших из сельской местности продать свои товары.

Не самые честные горожане предлагали им якобы ценные вещи, например «швейцарские часики» или «бельгийский шоколад» (не волнуйтесь, это не историческая неточность, а ирония), а затем обманывали, подменяя товар или вручая фальшивки. И пока человек надеялся, что хороший подарок жене сделает ее менее сварливой, ему подкладывали что-то абсолютно другое. Крестьяне, доверчивые и наивные, часто становились жертвами таких афер.

По рассказам Анны, кроме мошенников, на мосту также часто можно было встретить цыганок, которые предлагали погадать и «пролить свет» на жизненные вопросы. Однако тот мост, который сейчас пересекла группа, не тот самый исторический Хлусов мост. Старый мост, появившийся в XVI веке, изначально назывался Замковым, затем Троицким, а позже Александровским. Когда в Минске появилась сложная система дорог, старый мост решили разобрать, а на его месте построили новый, бетонный.

Кстати, сейчас обсуждается возможность восстановления старого моста подобно тому, как был восстановлен Лавский мост. Хотя с ним самим есть нюансы: он полностью изменил форму, стал «горбатым», хотя раньше был абсолютно плоским, по нему даже ездили трамваи.

— Также хочу показать вам, как выглядела река Свислочь в прошлом. На старых снимках видно, что она была настолько мелкой, что ее можно было перейти вброд. Фотографы запечатлели эти виды, стоя в месте, где сегодня находится Минское замчище. Река очень сильно изменилась с тех пор, и сейчас она выглядит совсем иначе.

Троицкое предместье

Следующее предложение — затеряться в двориках Троицкого предместья. Останавливаемся у здания литературного музея Максима Богдановича. Людей вокруг так много, что гид предполагает, что здесь сегодня проводят какую-то «импрэзу». Но не будем отвлекаться.

— Давайте разберемся, что такое «Троицкое» и что такое «предместье». В старом белорусском языке, как и в современном польском и даже литовском, город назывался «място» (место). В польском языке до сих пор говорят: «място Люблин», «място Краков», «място Варшава» и так далее. В старом белорусском языке это звучало как «место Менск», «место Витебск», «место Полоцк». А то, что возникало перед городом, называлось предместьем.

Почему же Троицкое? Дело в том, что на левом берегу реки Свислочь, где мы сейчас находимся, был построен первый католический храм, освященный в честь Святой Троицы.

Отсюда и название — Троицкое предместье. Храм располагался на месте, где сегодня находится театр оперы и балета. Впервые это предместье упоминается в летописях XII века, примерно в то же время, когда на Менском замчище уже кипела активная жизнь.

Здесь появились первые корчмы, питейные заведения, а позже — улица Зыбицкая, которая также была заполнена торговыми и увеселительными заведениями. Археологические раскопки подтверждают это: здесь найдены фрагменты пивных кружек, куриных косточек и другие свидетельства активной жизни.

Так что куриные крылышки — это вовсе не американское блюдо, а вполне себе минское.

Кстати, раньше сюда добирались на лодках, а после завершения мероприятий возвращались. Но в XVI веке наконец появился мост, что значительно упростило сообщение.

Камилла Марцинкевич

Направляемся к Троицкому монастырю, на месте которого сегодня расположен отель с историческим названием «Базилиан». Многие минчане знают это место как бывшую Вторую клиническую больницу. Монастырь были униатским. Анна рассказывает, что это уникальное явление в нашей национальной истории, объединившее две христианские традиции: православную и католическую.

Монахи униатского монастыря обосновались в Минске в XVII веке. Первоначально их храм и монастырь были деревянными, но город часто страдал от пожаров, так что до наших дней сохранилось мало старых построек. Самое старое здание — Петропавловский собор на Немиге — относится к началу XVII века, но большинство сохранившихся исторических зданий — к XIX столетию. В 1809 году сильный пожар уничтожил почти все Троицкое предместье, за исключением каменных построек. После этого монахини были вынуждены переселиться на Золотую Горку, а их обитель превратилась в больницу, которая действовала здесь два века.

Женщин-монахинь вспомнили, но что насчет настоящих городских легенд? Рассказ про бывшее здание больницы — подводка к разговору про Камиллу Марцинкевич, дочь известного белорусского писателя Винцента Дунина-Марцинкевича и пациентку местного психиатрического отделения.

— История Дунина-Марцинкевича и его семьи полна драматизма. Он привел свою возлюбленную Юзефу в дом в Троицком предместье, но ночью туда ворвалась разгневанная мать Юзефы, обвинившая его в похищении дочери, совращении несовершеннолетней и краже фамильных драгоценностей. Однако выяснилось, что Дунин-Марцинкевич и Юзефа уже успели обвенчаться в униатском храме в Сенице. Юзефе было 16 лет, и она вышла замуж по любви, а кольцо захватила с расчетом, что из-за брака родные скоро лишат ее поддержки.

Но наказание для молодоженов было символическим: их на три дня разлучили, отправив в разные монастыри, а затем они снова обвенчались в католическом костеле (ныне Свято-Духов собор).

Дочь Камила стала третьим ребенком в семье. Она была талантливой и активной молодой женщиной, поддерживала национальное движение и даже попала в психиатрическую больницу за свои взгляды. Отец хотел отправить ее учиться музыке в Вену или Париж, но власти отказали, посчитав семью неблагонадежной. А Дунин-Марцинкевич действительно занимался подделкой документов, чтобы подтвердить свое шляхетское происхождение. Так, кстати, появилась вторая часть фамилии — Дунин. Увидев, что его план сработал, он начал помогать и другим получить нужные им подтверждения.

Оставшись в Минске, Камила активно участвовала в патриотических акциях. После расстрела мирной демонстрации в Варшаве начала носить траур, что быстро оказалось под запретом. Чтобы делать это, нужно было иметь с собой официальную справку о том, что кто-то из близких действительно умер. Одну женщину так возмущали постоянные проверки, что она прикрепила справку прямо себе на платье.

Сама же Камила стала одеваться в фиолетовое — цвет траура у католиков. Ее арестовали и поместили в психиатрическую больницу, но минская молодежь требовала ее освобождения.

В итоге Камиллу отпустили, но после этого активность ее не уменьшилась. В 1863 году ее снова арестовали, обвинив в попытке соблазнить полицейского и добыть оружие для восстания. Камилла оказалась в Пищаловском замке, откуда бросила букет цветов под ноги расстрельной команды. Это стало последней каплей, и ее отправили в ссылку в Соликамск.

Там ее след временно потерялся. Оказалось, что девушка вышла замуж, сменила фамилию на «Осипова» и стала матерью шестерых детей. Так ее революционная деятельность сменилась семейным счастьем. Позже она вернулась в Вильню, где и умерла и была похоронена в 1900 году. Ее могилу обнаружили волонтеры в 2015-м на католическом кладбище Расу.

Рохля Фрумкина

Очередное «телепорт» — и вот мы у стен одной из старейших синагог Минска, сохранившейся с 1864 года. Она называлась Китаевской, и существует две версии происхождения этого названия.

— Первая, более реалистичная, связана с тем, что в старые времена состоятельные евреи часто финансировали строительство синагог. Они принципиально не хотели ездить в синагоги, расположенные на другом конце города, особенно в шабат, поэтому объединялись в общины, сбрасывались деньгами и строили синагоги рядом с местом проживания.

Если денег не хватало, находили мецената. Скорее всего, эту синагогу построил минский еврей по фамилии Китаевский, отчего она и получила свое название.

Вторая версия более интересная. Минские евреи в основном были традиционными иудеями, которых называли литваками или ашкеназами. Они строго соблюдали 613 заповедей и с трудом воспринимали новые течения. Однако в XIX веке в Минске появились прогрессивные иудеи, которые позволяли себе и песни, и танцы. Традиционные евреи называли их «китайцами» за их необычные для того времени практики, и, возможно, именно в этой синагоге они и собирались.

И снова к женщинам. Поговорим о той, которая родилась неподалеку и оставила свой след в истории города. Ее звали Рохля Миникер, и она была единственным ребенком в семье. В наследство от отца она получила земельный участок на пересечении современных улиц Максима Богдановича и Киселева. Рохля направила прошение императору по поводу разрешения ей заниматься пивоварением, и ее просьба была одобрена.

Родилась Рохля в 1816 году, в 20 лет вышла замуж за Бронха Фрумкина и стала матерью 14 детей, из которых выжили 12. Несмотря на это, в неполные 40 лет она начала собственный бизнес — пивоварню.

Это было необычно для того времени, так как женщины обычно занимались только тем, чем занимались их отцы, братья или мужья. К тому моменту в Минске уже действовало шесть пивоварен, и Рохля запустила седьмую. Ее бизнес был успешным, она управляла им много лет. Умерла предпринимательница в 1876 году, но ее дело продолжили наследники. Правда, не так успешно. Со временем они решили продать пивоваренный завод. Его приобрел Кароль Гуттен-Чапский, переименовав в «Богемию». Завод и сегодня продолжает работать, только под названием «Оливария».

История Рохли Фрумкиной — это пример того, как женщина в XIX веке смогла построить успешный бизнес, несмотря на все трудности. Если у вас есть идея для стартапа…

— Или 12 детей!

— Пусть даже и 12 детей. Вдохновляйтесь ее примером — у вас точно все получится! — мотивирует группу Анна.

Мария Мякота

Прогуливаемся мимо милейших жилых домов — и двигаемся в гости к Максиму Богдановичу. Но сегодня нас интересует не он сам, а та женщина, которая очень сильно повлияла на его творчество, — мама.

— Здесь находится мемориал, посвященный дому, где родился Максим Богданович, хотя сам дом не сохранился. В каменном цоколе здания раньше располагалось училище, а верхний этаж использовался для служебных нужд. Но начну я не с Максима Богдановича, чье творчество нам хорошо известно, а с его матери, Марии Осиповны Мякоты. Она родилась не в Минске, а неподалеку, в Игумене (ныне Червень).

Она появилась в семье, где разница между родителями составляла около 20 лет. Для отца это был второй брак. Благополучно родив пятерых детей, ее отец скончался. И, будучи чиновником среднего звена, он оставил семью фактически без средств к существованию.

Ее мама Татьяна какое-то время пыталась сводить концы с концами, но в итоге приняла самое тяжелое для себя решение. Она вынуждена была отдать двух старших детей — Машу и Сашу — в детский приют. К сожалению, младший сын, болезненный ребенок, не выжил. Маша и Саша оказались в Минске, вероятно, в приюте при Преображенском монастыре, который находился на месте современного кинотеатра «Победа». Но даже сотрудники музея до сих пор не уверены в его точном местоположении.

Попечительницей приюта была жена губернатора, которая заметила Машу — очень живого ребенка с большими глазами и густыми волосами. Она прониклась историей девочки и взяла ее на воспитание (у самой пары детей не было). Удочерить не могла: мать была жива и не отказывалась от своих родительских прав.

В итоге Маша из такой сложной ситуации попадает практически в сказку: ей нанимают гувернантку, она изучает языки, музицируют, у нее проявляется литературный талант. В Минске она оканчивает гимназию, а дальше поступает в Петербург, чтобы продолжить обучение и иметь возможность обеспечивать себя самостоятельно — как минимум став домашней учительницей.

Однако на каникулах она возвращается в Минск и в театре знакомится с красавцем Адамом Богдановичем: он высокого роста, носит прическу и усы по тогдашней моде, а еще обладает потрясающим даром красноречия — может уговорить любую. Но любая ему оказывается не нужна, он без ума влюбляется в Машу. Она возвращается в Петербург и там понимает: «не хочу учиться, а хочу жениться, то есть замуж» — и едет обратно в Минск.

К тому моменту Адам Богданович получил должность директора училища и служебную квартиру в этом доме. Вскоре у пары родится первый сын, Вадим, а через полтора года — второй сынок, Максим. Когда Мария была беременна третьим ребенком, у Адама начинает идти горлом кровь, и ему ставят страшный для того времени диагноз — туберкулез. Лекарства от болезни тогда не было.

Его уволили с работы: с детьми работать с таким диагнозом было нельзя. Семья лишилась жилья и средств к существованию.

Мария обратилась за помощью к своим бывшим попечителям, и Адаму нашли работу в Гродно, в коммерческом банке. Он абсолютно не разбирался в финансах, но очень хотел работать. Там же родился их третий сын, Левушка. В Гродно была сделана семейная фотография, которая всегда стояла на столе у Максима. Он боготворил мать, даже сравнивал ее с Мадонной и, возможно, именно поэтому так и не женился: его идеал женщины был слишком высок.

Четвертым ребенком в семье стала долгожданная девочка, Ниночка. Однако частые беременности и роды подорвали здоровье Марии. Она заразилась туберкулезом (вероятно, от мужа) и сгорела буквально за несколько месяцев. У нее постоянно была высокая температура, но под Рождество она успела опубликовать рассказ, который так и называется — «Под Рождество». Он был немного автобиографичным, но, в отличие от реальной жизни, там был хеппи-энд.

Рассказ был подписан «М. Богданович», что позже вызвало путаницу: какое-то время считалось, что это раннее произведение Максима. Однако выяснилось, что автором была Мария.

Дальше разговор заходит про нобелевского лауреата родом из Беларуси Жореса Алферова. Его семья тоже жила Троицком. Узнаем, как он избавился от страха воды и в целом каким вспоминал Минск. Но пересказывать в этот раз не будем: все-таки у нас на повестке женский день. Но, возможно, кто-то из женщин сегодня получил в подарок смартфон, который без изобретения ученого вряд ли был бы возможен.

Бариста из XIX века

Напоследок Анна обещает познакомить нас с женщиной-бариста родом из XIX века. Для этого перемещаемся в уютный дворик «Карчмы».

— Наверху когда-то располагалась кофейня, где собиралась богема конца восьмидесятых — начала девяностых. Это место было настоящим центром творческой жизни. Судя по вашим улыбкам, многие из вас уже знают, что здесь пили… кофе. И не просто кофе, а крепкий, сваренный в турке, — настоящий деликатес того времени..

Из-за его качества очереди выстраивались прямо на лестнице. При этом цена была куда выше среднего.

Но кофейная культура в наших краях появилась не в XX веке и даже не в XIX. Она пришла к нам еще в XVIII столетии, и поначалу позволить себе этот напиток могла только знать: удовольствие это было дорогое. Однако постепенно кофе стал распространяться среди горожан. В XIX веке кофейни еще не открывались, зато появилась особая профессия — женщина, которая ходила из дома в дом и варила кофе. Ее называли «кавярка» (от слова «кава» — «кофе»). Она знала, где купить лучшие зерна, как их смолоть и правильно приготовить.

Позже стали появляться цукерни (кондитерские), а затем и кофейни. Сегодня мы привыкли брать кофе с собой и бежать по делам, но раньше это был целый ритуал, почти искусство.

А знаете, после такого сочного описания не можем больше говорить, пора за чашечкой крепкого и бодрящего. Кстати, на свидание можно пригласить сам город. Кажется, он не должен отказать.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by