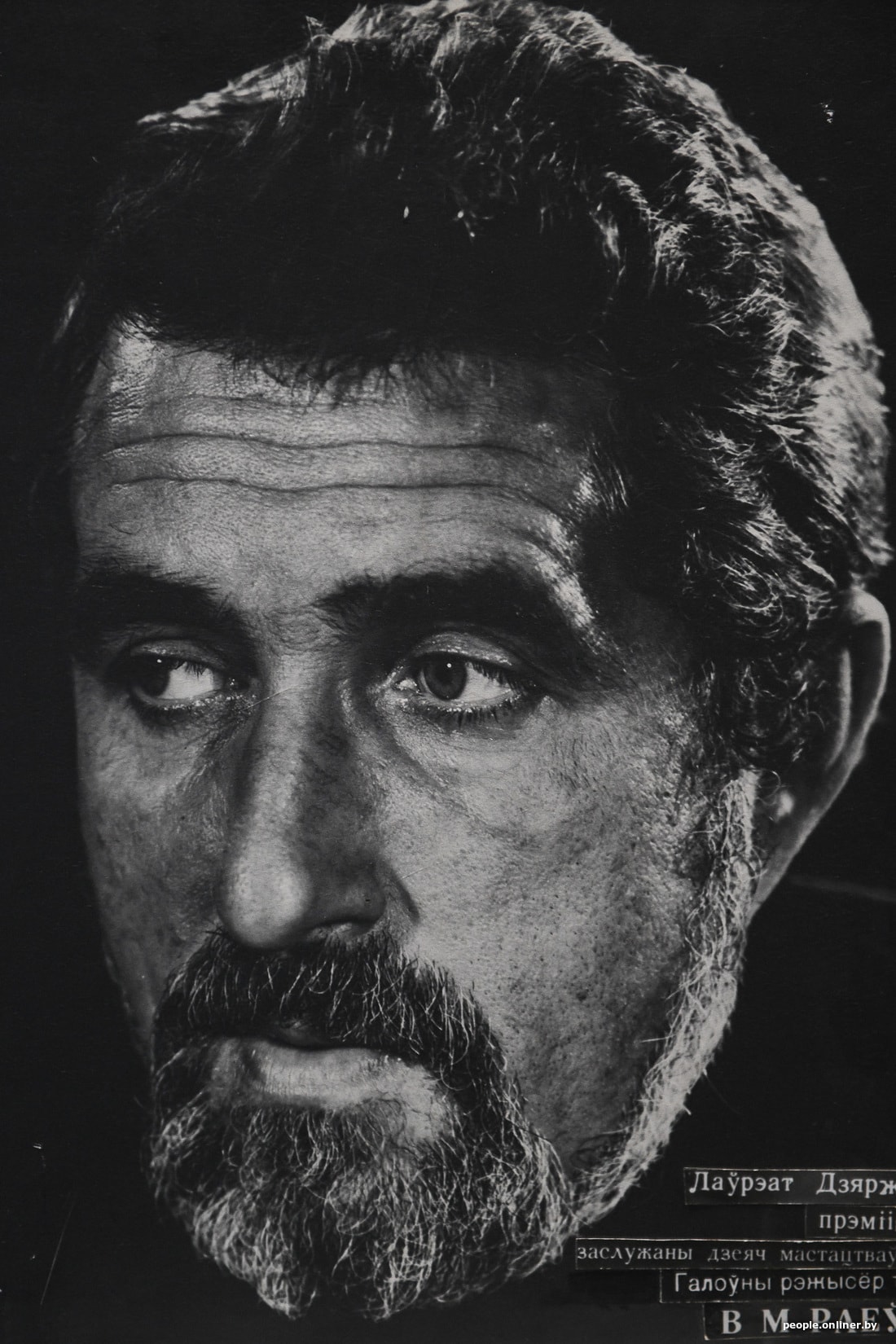

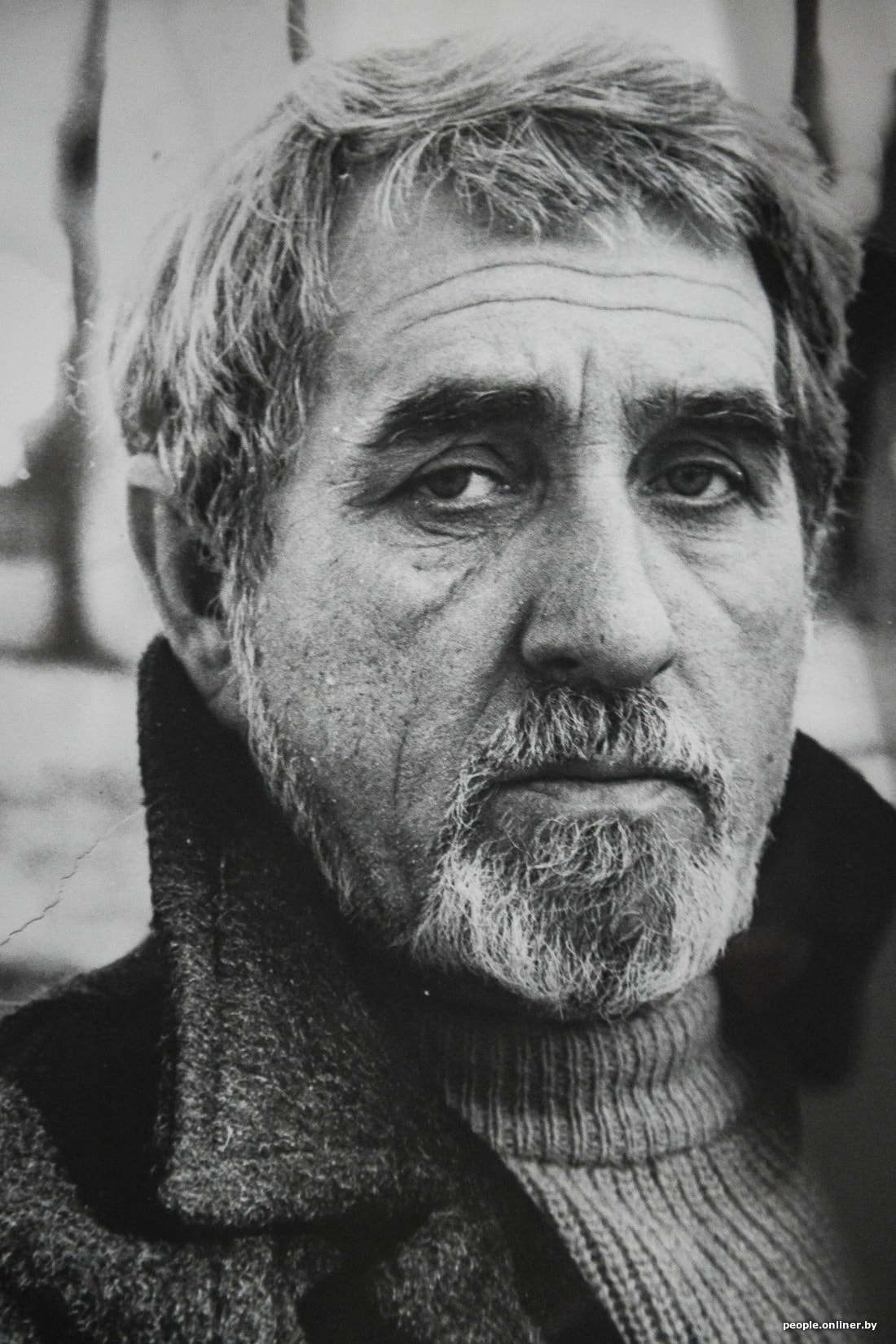

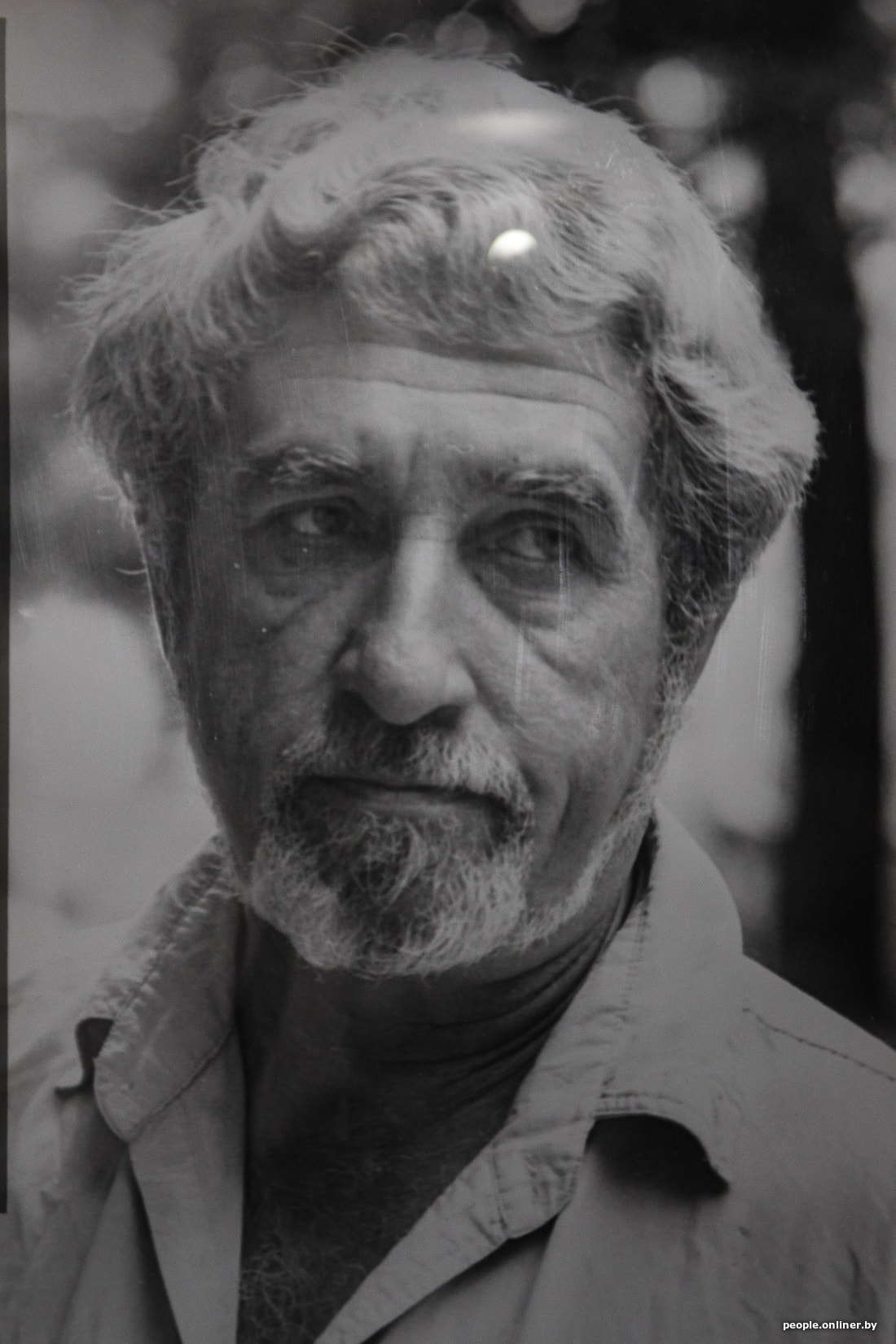

Театральная эпоха. Большой рассказ про народного артиста Валерия Раевского, который руководил Купаловским больше 30 лет

Говорят, чтобы человека посчитали состоявшимся, он должен построить дом, родить сына, посадить дерево. Мне всегда нравилась эта триада, однако я засомневалась в ней, когда обдумывала некоторые жизни творческих людей. Сколько откровенных поганцев сегодня строят, рожают, сажают и при этом портят жизни окружающим, оставляя о себе плохую память. С другой стороны, в быту и личной жизни что-то не складывается, нет дома и детей, а имя остается в веках. Раевский построил дом, сажал деревья, родил сына. Однако совсем не это сделало его личностью состоявшейся, оставившей очень серьезный вклад в жизни театрального искусства.

Раевский — это театральная эпоха

20 июня исполнилось 80 лет со дня рождения Валерия Раевского, народного артиста Беларуси, лауреата государственных премий СССР и БССР, создателя около 50 спектаклей в Беларуси, России, Польше, Украине, Словении, Эстонии, Ирландии, режиссера, руководившего Национальным академическим театром имени Янки Купалы свыше 30 лет.

С 1967 года до конца жизни (в 2011-м) он работал в театре имени Янки Купалы — почти 40 лет стоял во главе главного театра страны и определял его политику.

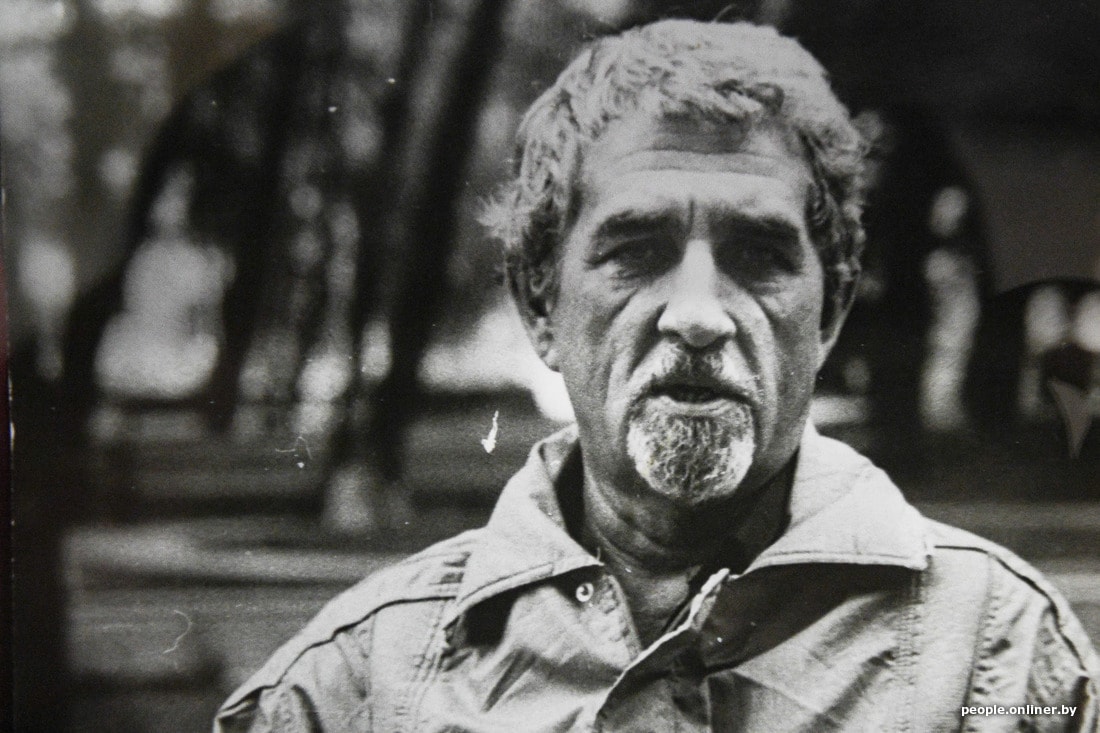

На качелях восторгов и злословия Валерий Николаевич Раевский раскачивался всю жизнь. Его считали везунчиком, диссидентом, анархистом, приспособленцем. Против него постоянно кто-нибудь плел интриги. В самый трудный момент всегда находились надежные защитники.

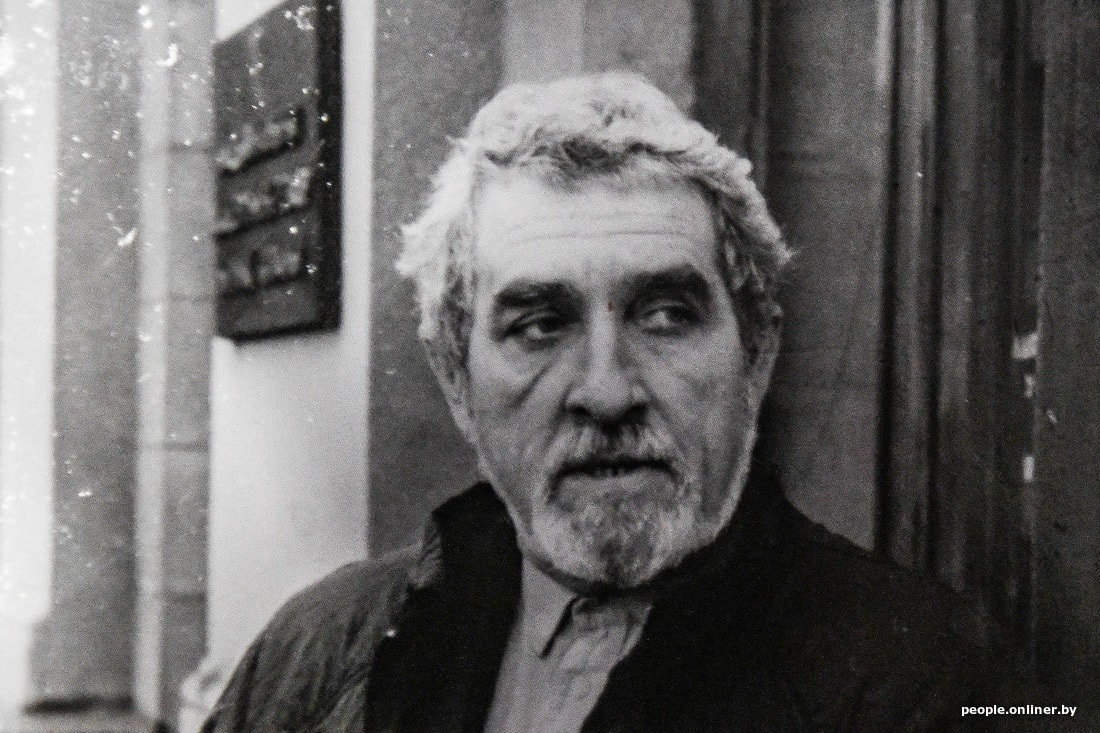

За такой срок работы в театре, понятно, без реальных побед спокойно не усидишь. Как только все успокаивалось и не надо было никому ничего доказывать, Раевский снова рисковал, накликая на свою седеющую голову упреки, споры, разочарования. Впрочем, это свидетельство уверенной силы. Постоянный прицел критики не позволял расслабиться и почувствовать себя уверенным мэтром.

В судьбе белорусского театра, всегда актерского и предельно приближенного к быту, должен был появиться именно такой режиссер, который все переиначит, перевернет с ног на голову. Все отрицая и предавая сомнению, ломая стереотипы, никого не слушая, Раевский в конце концов создаст то, что специалисты обозначат как традицию и верность истокам. Так произошло с его спектаклями «Трибунал», «Рядовые», «Мудромер», «Пирамида Хеопса», «Святая святых», «Правда! Ничего кроме правды‼!», «Страсти по Авдею», «Ромул Великий».

Он учился режиссуре у Владимира Маланкина, человека, воспринимавшего окружающий мир свежо и непосредственно. Маланкин в Минске учился у Д. А. Орлова, в Москве — у М. О. Кнебель.

Огромную роль в его формировании сыграли три года, проведенные в Театре драмы и комедии на Таганке, работа ассистентом у Юрия Любимова, общение со своеобразными актерами этого коллектива. Здесь он учился жестокому отбору выразительных средств, лаконизму, но, главное, конечно, тому страстному пониманию, ради чего сегодня ставят то или иное произведение.

Несмотря на то что театр в то время был гонимым, «чудо Таганки» будоражило систему социалистического общества, пробуждало у людей трезвое мышление. Любой иностранец в Москве первым делом пытался попасть на Таганку. Каждый спектакль пробивали с трудом, потому что почти все запрещали с формулировкой «за антисоветчину». Билетов было не достать. Чтобы зрители не взяли здание штурмом, вокруг дежурила конная милиция. Почему его не закрыли? Наверное, потому, что он имел сумасшедшую известность. С другой стороны, можно было бравировать: у нас работает «левый» театр — плюрализм мнений налицо.

Пройдя в режиссуре школу Юрия Любимова, Раевский долго слышал упреки в том, что он копирует приемы учителя. Сейчас театроведы начали понимать, что это было не так. Раевский шел не следом, а рядом. Позже даже опередил Любимова. Действительно, он был увлечен духом мятежного театра на Таганке и долго хранил верность раскованности и свободе интеллектуальной Москвы шестидесятых годов. Важно было утвердить себя как художника новой волны. Но на белорусском материале.

Готов ли был могилевский парень понять и передать со сцены белорусский характер? Думаю, что готов, потому что понимал: мир белоруса — это мир его земли. Поле — озеро — лес. «Родны кут». Ментальный портрет белоруса, проживающего на малоплодородной земле, породил трудолюбие и толерантность, законопослушание и неготовность к быстрым решениям.

Заряженный Москвой и Таганкой, Раевский возвращается в Минск с желанием ломать все стереотипы и совершать революцию. Начал с пьесы Войновича «Хочу быть честным». На прогон входит директор театра, приглашает к себе в кабинет. Там собрался весь худсовет и замминистра культуры. Объявляют, что Войнович — запрещенный автор, так как подписал какое-то письмо.

Следующим спектаклем стал «Что тот солдат, что этот» Бертольда Брехта. Этого автора в Беларуси никто еще не ставил. Пьеса увлекла театр. Раевский избрал резкую черно-белую форму, в чем-то тогда для белорусского театра непривычную. В соединении с мягкостью и поэтичностью манеры исполнения получался необычный сплав.

Так было и дальше. Когда не находилось современных пьес про то, из-за чего болит душа, режиссер обращался к публицистике. Сценой овладевает публицистическая литература с острой критикой власти и порядков. Актеры Раевского несут в себе энергию времени, которая все подвергает сомнению. Не очень сильно придерживаясь текста, Раевский позволяет звучать честному слову о недавней истории советского государства. Герои его спектаклей стремятся прокричать свои исповеди: жили не так, делали не то. Зритель страстно им сопереживает. Вот мысли режиссера, высказанные им во всесоюзном журнале «Театр» в 1982 году:

«Театр обязан помогать людям жить в сложном современном мире, не утешая их мнимостью проблем, но открывая истину во всем ее драматизме и красоте. Нужно, чтобы театр даровал очищение и доброту: он может делать это самыми разными путями, здесь все жанры хороши, кроме скучного, разумеется. Нам важно помочь зрителям разобраться в самих себе и в обстоятельствах бытия, во многом ими самими же и созданными. Научиться самим и помочь понять зрителю высокие планетарные истины, без которых нельзя жить в конце ХХ столетия. Хочется выразить полноту мира. И при этом понимаю, что театр не может удовлетворить всех — это невозможно, да и не нужно, по-моему».

Раевскому удается увлечь своими идеями самую трудоспособную часть коллектива. У него в зрительном зале формируется новая аудитория, которая энергично воспринимает его этическую программу. Помощником, соратником, другом становится драматург Андрей Макаенок. По стране идут его пьесы. Но Раевский уверен, что стиль и мысли Макаенка лучше понимает белорусский театр, и объясняет это так:

«Мы, конечно, гордимся таким признанием нашей литературы (драматургии, в частности). Но театры слишком часто увлекаются внешними приемами, экзотикой, национальным колоритом, не проникая, к сожалению, в глубину и своеобразие национального характера. В его скромность, неброскость, что ли, идущие от долготерпения.

Пьесы Андрея Макаенка чрезвычайно лиричны, и лучшая из них, на мой взгляд, „Трибунал“, написана как бы на грани слез. В ней — наивность моего народа, поэзия скромности. А в спектаклях часто доминирует буффонада, какая-то „общекрестьянская“ бойкость. Много замечательных актрис разных народов нашей страны исполняли роль главной героини этой пьесы, но переиграть замечательную купаловскую актрису Галину Клементьевну Макарову невозможно».

То же самое он думает о необходимости знакомить публику с творчеством Василя Быкова после успешной премьеры «Последнего шанса»:

«Ведь писатель Быков связан со своим народом, с почвой, его питающей, не меньше, чем классики нашего прошлого. Люди, населяющие его книги, их поступки определяются характерами, национальным складом не меньше, чем ситуациями».

Валерий Николаевич понимает, что надо формировать свою команду и искать своих драматургов. В театре происходит четвертая смена поколений актеров. Теперь их все знают как народных. Это В. Тарасов, М. Захаревич, Г. Овсянников, Г. Гарбук, А. Милованов, Л. Давидович, Г. Толкачева, П. Дубашинский, Н. Кириченко.

Эти актеры фактически вырастают на пьесах Андрея Макаенка, который в театре практически живет, присутствуя на репетициях.

Актеры Раевского

Не все купаловцы однозначно относились к творчеству и реформам молодого режиссера. Случались конфликты. Многие актеры огромной купаловской труппы не попадали в спектакли Раевского. Вот как он сам понимал проблему:

«Труппа требует понимания и заботы, ее нельзя держать на „голодном пайке“. В последние два года мы нередко берем пьесы, что называется, на артистов, порой уступая агрессии „актерского экстремизма“. Написал эти слова и понял: ведь у актеров тоже немало оснований говорить об „агрессии режиссерского экстремизма“. Увы, даже великие основатели МХАТ писали и говорили о том, что в театре неминуемы компромиссы — весь вопрос, во имя чего они допускаются и в их цене для жизни всего театра.

В современном театре артист не должен чувствовать себя ущемленным — это неизбежно скажется на его работе, на том, как, в каком состоянии он выйдет на сцену. Личность артиста неизбежно определяет масштаб его творения, и нам нужны личности, которые могут играть мировой репертуар, размышлять о великих философских проблемах и болеть тем, чем болеют люди, заполняющие зрительный зал. Режиссер, бесспорно, должен поступаться самовыявлением, но не в угоду актерскому эгоизму. Мне были не по душе те критические публикации, в которых делалась попытка вбить клин между актерами и режиссерами. Театр — искусство коллективное, и мы все вместе несем ответственность за его результаты».

Его интересовали работы, которые могли бы напомнить белорусам, что нацию нужно создавать, обращаясь к корням предков, к истоку их мужества и благородства. Приходилось считаться со многими факторами, ограничивать творческие запалы. Долго мучился над пьесами А. Дударева о князе Витовте, о Купале. Нервничал, когда давал интервью:

«Пьесу А. Дударева „Купала“ нельзя поставить на старой мешковине. Это может и должен быть красивый спектакль о белорусском Ренессансе. А для этого нужно 50 млн. Хотя это и не много, но их нет…

Нация родила своего князя. И он, невзирая на личное горе, нашел в себе силы проводить политику духа. Пьеса А. Дударева „Купала“ — о человеческих страстях, о сострадании, о той любви, которая продолжает любовь. И над всем этим пролетает божество Купалы… Мне понятен и мучительный личный поиск Алексея в попытке создать бесконечные круги жизни, понять историю и разобраться, кто же мы есть на самом деле…»

Зрители Раевского

Наконец, ему был необходим новый зритель. Вот мысли Валерия Николаевича:

«Театр не должен, не может быть беспроблемным — отказ от реального осмысления реальной действительности неизбежно приведет к тому, что зрители перестанут ходить в театр, перестанут верить тем, кто создает сценические произведения. Не могу сказать, что мы испытываем недостаток зрителей, но, судя по моим наблюдениям, даже столичный „театральный бум“ сегодня не столь уж безусловен, как несколько лет назад. Думаю, что зритель уходит из театра потому, что порой театр оказывается глупее (употреблю столь непарламентское выражение) своего зрителя. Мы не имеем права быть глупее своего зрителя, нельзя унижать его школьной дидактикой.

Напомню общеизвестное: „Если мы закроем двери для заблуждений, то как же в них войдет истина“. Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы не требуем права на ежедневную ошибку, но нельзя забывать о том, что постижение истины — крайне сложный и напряженный процесс, требующий от художника предельной собранности и чуткости в восприятии важнейших коллизий современной жизни.

Однако сегодняшние потребности и нашего театра, и самой жизни куда как больше и серьезнее, чем то, что предлагает нам современная белорусская драматургия».

Драматурги Раевского

Раевский растормошил государственный театр новой современной эстетикой. Ему долгое время не удавалась постановка классики. Зато он нашел драматургов-единодумцев. Это были Андрей Макаенок, Алексей Дударев, Николай Матуковский, Иван Чигринов, Василь Быков, Кондрат Крапива.

С успехом идут спектакли «Трибунал», «Святая простота», «Таблетку под язык», «Затюканный апостол». Купаловский начинают называть театром Макаенка. Слава Раевского и Макаенка распространяется на весь Советский Союз. Но с очередной премьерой («Погорельцы») происходит непредвиденное. Раевского решают снять с должности. Макаенок собирает десять театральных критиков в кабинете директора театра и просит высказаться о спектакле. Оценки восторженные. Спектаклю быть.

Машеров и Раевский

Однако происходят следующие события, о которых Раевский рассказывает так:

«Андрей Егорович сидел на репетициях все два месяца. На премьеру пришли Машеров и все политбюро. В антракте меня, Макаенка и тогдашнего директора Николая Еременко позвали к высоким гостям.

Машеров говорит: „Зачем вы, Валерий Николаевич, сгущаете краски? Показываете секретаря обкома трусоватым. Разве такие есть?“ „Вам виднее, какие они есть“, — ответил я на этот вопрос и на все остальные неизменно отвечал: „Вам виднее“, — потому что спорить было бессмысленно.

Мы стали прощаться. Машеров жмет каждому руку и сверху другой как бы закрепляет рукопожатие. Все знали, что этот жест означал: мы с тобой друзья и будем дружить. Мне единственному он просто холодно пожал руку — и всем стало ясно: Раевскому — конец. Это был непростой период. Некоторые коллеги перестали со мной здороваться. Они понимали, что я в опале и что лучше заранее отгородиться, чтобы себя не запятнать. Время было такое. Через несколько дней мне передали, что Машеров назначил мне встречу, цель которой всем была известна. Но накануне этой встречи Петр Миронович погиб. Лучше бы он остался жив и снял меня…»

Дальше наступает время драматурга Алексея Дударева. Триумфально играются на купаловской сцене «Порог», «Рядовые», «Князь Витовт», «Черная панна Несвижа», «Вечер». Сегодня только «Вечер» сохраняет память о режиссерском прочтении, задуманном как «реквием по ХХ веку». Это спектакль-завещание Раевского. Тихая трагедия стариков, переживающих одиночество, с оптимистическим, несмотря ни на что, финалом, когда смех и слезы рядом.

Единомышленники

Так что же сделал Раевский для белорусского театра? Он резко изменил его репертуар. Нашел, поставил и вывел на всесоюзную орбиту прекрасных драматургов Макаенка и Дударева. Помог окрепнуть актерам нового поколения. Вступил в борьбу со старой эстетикой. Мог ли он осилить это в одиночку? Нет конечно. Были прекрасные единомышленники.

Прежде всего это сценограф Борис Герлован. Они почти всегда работали в связке. Поначалу Раевский задавал тон. Позже Герлован предлагал визуальное решение спектакля, Раевский подчинялся. Валерий Николаевич доверял Борису Федосеевичу. Не был другом цифровых технологий, хотя, ставя шекспировскую «Бурю», впервые применил лазерные эффекты. В спектакле «Вечер» одобрил и полюбил огромный экран. Впрочем, это не было для Раевского главным. Все равно его интересовали прежде всего актеры, хотя они и противились его фронтальным мизансценам. Его упрекали за это критики. Позже Раевский объяснил, почему следовал в этом случае Мейерхольду. Всеволод Мейерхольд новый театральный язык искал у конструктивистов и добивался от актеров чувства композиционного равновесия. Не все это понимали. Раевский с Герлованом понимали.

Понимали друг друга с композитором Олегом Янченко. Они познакомились в Москве. Янченко на многие годы стал музыкальным другом и сотворцем Раевского, потому что понял, что в его спектаклях должна звучать органная музыка. Именно орган близок режиссерской эстетике Валерия Николаевича.

Интересно, что многое совпало и в их жизни. Родились в один год — 1939-й, и даже с разницей всего в два дня — Раевский на два дня старше. Вкусы одинаковые. Один в один.

Помощником и другом был для Раевского режиссер Андрей Андросик. Когда у мэтра не хватало сил для терпеливой работы над спектаклем, именно Андросик занимался педагогической работой и «разминал» с артистами драматургический материал. После 20 лет дружбы Раевский порекомендовал Андросика на должность главного режиссера в ТЮЗ.

Валерия Раевского любили женщины. Он был женат несколько раз. Имел своих детей и усыновленных. Быт и заработки его не очень интересовали. Приятелей — множество. И все-таки главное в жизни — театр. По сути, был одинок. Последняя жена, Галина, признавалась: «Мне кажется, муж искренне считал, что все его любят. Легко открывал душу и мог назвать другом любого, но по натуре был одиночкой. И настоящего друга, такого, кто мог бы поддержать, когда действительно тяжело, рядом не было…»

Раевский не боялся критики

Раевский всегда умел выбрать хорошую острую современную пьесу. Только однажды вкус изменил ему. Я написала театральный фельетон «Любить по-белорусски, или Бес в ребро», который в 1997 году опубликовала «Рэспубліка». Тогда материалы о театре активно читала самая разная публика. Был там, между прочим, такой текст:

«Наконец-то белорусская драматургия стала писать „про это“. Некоторые уже стали думать, что секса у нас нет. Дед и Шурка живут на Полесье. Между Дедом и приемной внучкой разница в возрасте тридцать лет, но для настоящей любви это не преграда. Как итог — шестеро деток.

Увлеклись наши театры пьесой своего белорусского автора Николая Манохина „Бес в ребро“. История, надо заметить, очень чувствительная. Отплакал Дед по умершей бабке сорок дней и в тот же вечер, сбросив изношенные сапоги, заметил, что живущая за занавеской внучка спит без ночной рубашки. Шевельнулись в голове греховные мысли, испугался Дед — и бегом креститься под образа. А внучка пощупала Деда, крепенький еще, и притянула поближе, по-женски. Так грех случился. К нему пришла поздняя любовь, к ней — крепкое семейное счастье. И детки посыпались: раз — двойняшки, два — двойняшки.

Мой протест по поводу малохудожественности выглядел примерно так.

— Но ведь там такие выражения…

— Похабщину можно убрать…

— Ситуация совсем не убедительная…

— Это мы переделаем…

— Должна же быть хоть какая-нибудь проблема…

— Она имеется, да еще какая! Национальная. В Беларуси рождается меньше, чем умирает. А здесь тихое счастье, муж — не пьяница и шестеро детей.

— Что же тогда искусство…

— Режиссерская фантазия, эффектная декорация, мощное музыкальное оформление, первоклассные артисты. Публика будет рыдать.

Это точно. Круто ребята мыслят.

Седина ударила в бороду маститых деятелей искусства, а бес прошелся по ребрам, как по цимбалам.

Словом, если знаете какую-нибудь еще не рассказанную душещипательную историю, смело переводите в диалоги: он сказал, она ответила. И вперед! Для белорусской драматургии открываются новые горизонты».

Меня хвалили. Над Раевским посмеивались. Я со страхом ждала встречи с ним. И вот она состоялась. Он улыбнулся, как ни в чем не бывало, обнял меня и шепнул на ухо: «Прямо под дых. Это мой первый спектакль для кассы». Так оно и было потом. Публика валом валила.

Раевский и Чичиков

Когда Национальный театр имени Янки Купалы показал в Москве на Международном фестивале стран Европы свою мистическую комедию «Чичиков» по повести Гоголя «Мертвые души», стало ясно, что белорусы всех уложили. К Раевскому бросились за интервью. Он отвечал:

«Смотрите, что происходит у Гоголя. В начале второго акта говорят о Чичикове — миллионщик! Слово, которое тогда было чуждо в России и которое сегодня созвучно другому определению — предприниматель. В этом случае я не вижу разницы между Чичиковым (который, кстати, мне, как и Гоголю, очень симпатичен) и Ходорковским, Ивановым, Петровым и другим, кто достаточно образован, умен и знает, чего хочет. Их волнуют не только деньги, они идут дальше — и провоцируют бурю… Гоголевский Чичиков — любопытный замысел во всех отношениях. Там непростой финал — помните, Чичиков задает избитый такой вопрос: „Почему, когда все воруют, я наказан, а они гуляют по России?“ И не только по России…»

Возможно, я одной из последних брала у стремительно стареющего и уже больного Раевского интервью. Когда-то наше общение с Раевским было почти ежедневным. Как-то я уговорила его попробовать вести дневник или записать встречи с интересными людьми. От дневника он отказался сразу. О биографии задумался и набросал несколько листков. Дал мне почитать. Я сделала копии. Оригиналы вернула. Не знаю, сохранились ли у семьи Валерия те листочки. У меня кое-что сохранилось.

— Однажды вы признались, что занялись режиссурой из-за того, что кому-то что-то хотели доказать, может быть, из-за заоблачной недоступности этой профессии. Два друга, два могилевских паренька, Игорь Шкляревский и вы стали: один — известнейшим в СССР поэтом, другой — режиссером. Наверное, любовь к поэзии — из детства, оттуда же и стремление к риску?

— В детстве я боялся не состояться. Это хороший стимул. Удалось состояться и при этом особенно не измениться. Всегда любил все переворачивать с ног на голову, ломать стереотипы и не слушать. Правда, сейчас стал спокойнее.

— Не означает ли это, что мы больше не увидим смело-отчаянных спектаклей бунтаря Раевского, а будем только любоваться мастерством художника Герлована?

— Не дождетесь. Люблю Гоголя. Трижды ставил «Ревизора». Взялся за «Мертвые души». Увлечен его мистицизмом и, как ни странно, современностью. Я начинаю спектакль с описания Чичикова в родительском доме. Вот отец дает наставление: «Павлуша, не шали, не балуй. Уважай начальство, люби то, это. Но больше всего на свете люби копейку. Друзья тебя предадут, а копейка — никогда». Этой мыслью спектакль и заканчивается. Я понял, что Чичиков был первым миллионером в России. Он сложил капитал на простом обмане. В результате его, как и многих, кто нагреб в карман, арестовывают. Но кто? Те, кто из этого черного нала имеют большие деньги. Разве это не происходит сегодня? Сколько ринулось в это делание денег из воздуха во времена перестройки! Они хотели разбогатеть, получали инфаркты, были убиты. Никто из них, в принципе, никуда не доплыл. Может, кроме Абрамовича и Ходорковского. В финале выкупившему свободу за огромные деньги Чичикову чиновник советует: «Уезжайте как можно быстрее и как можно дальше». Я увидел параллели, я открыл их. Я иду на открытый театр безо всякой психологии. На этот раз совсем без затрат на сценографию: шесть стульев, два стола, огромное зеркало, которое умножает танцующую толпу. Все похоже на виртуальное кладбище. Чичиков не понимает: почему я? Не возьми я, взял бы другой. Все мы немножко Чичиковы. И не думаем о том, что оставляем после себя на земле.

— Что, помимо театра, оставляет после себя Валерий Раевский? Чуть-чуть о личном…

— Был женат несколько раз. У меня дочь. И сын Колька. Я хотел сына. Он у меня есть — красивый, умный парень. Он играл в ТЮЗе в спектакле Андрея Андросика «Маленький лорд Фаунтлерой».

— В интеллектуальной Москве театр на Таганке шестидесятых годов и сегодня оценивают по-разному. В молодости усвоив почерк мастера Юрия Любимова, можно ли сохранить его на всю жизнь? И нужно ли?

— Конечно, я сильно изменился. По большому счету Любимов продолжал искания Всеволода Мейерхольда, которому не нравился бытовой, правдоподобный театр. Мне он тоже не нравится. Как бы ни старались подражать жизни, это всегда фальшь и неправда. Над бытом возвышается поэзия с ее тонкими законами, по которым устроен мир. Я всегда стремился к поэтической правде, такой, как я ее понимаю: в могуществе, гармонии и совершенстве природы.

— Придя в национальный театр, вы выбрали тактику натиска, разрушили существовавшее тогда представление о национальной сцене, но знали ли вы, что приходите в дом, который станет родным на несколько десятилетий?

— Я нес в Купаловский театр свои идеи, планы, задумки спектаклей, нашел драматургов-единомышленников в лице Андрея Макаенка, Алексея Дударева, Николая Матуковского, писателей Василя Быкова, Ивана Чигринова, Алеся Жука. Близкими по духу оказались россиянин Василий Шукшин, молдаванин Ион Друцэ, грузин Нодар Думбадзе. С помощью этой современной литературы удалось увлечь актеров, сформировать новую театральную публику, сделать традиционный бытовой театр метафорическим и философским. Чтобы передать ощущение времени, необходимо также по-иному продумать звуковую и изобразительную партитуры. Моими помощниками стали замечательный сценограф Борис Герлован и композиторы Олег Янченко, Виктор Копытько. Когда складывается дружная творческая семья, можно считать театр своим родным домом.

— В течение многих лет вы отбивались от жесткой, а подчас и жестокой критики за копирование эстетики Любимова, за выстраивание фронтальных мизансцен с прямым обращением к залу, за стремление так подчинить себе актеров, что они становятся не личностями, а масками, за цитаты из самого себя любимого. Поддались и перестроились или продолжаете высказывать себя и время любой ценой?

— Я делаю открытый театр. Да, публицистический. С прямым призывом к уму и совести. Но со временем все больше тяготею с изобразительной яркости, к мощи красоты. И зритель меня понимает и поддерживает. Очень красивы «Витовт» и «Черная панна». В последней премьере «Эрик XIV», считаю, нам с Герлованом удалось достичь вершины театральной техники в смысле воздействия на зрителя. Что тут плохого? Вокруг мало радостей. Пусть люди получают заряд энергии от театра.

— И последний вопрос — тоже о личном. Пожалуй, не осталось званий и наград, которых бы вы не получили. Народный, лауреат, профессор, орденоносец высшей награды Беларуси — ордена Франциска Скорины. Дольше всех в Беларуси были во главе первого и знаменитейшего театра. Что дальше?

— Хочу найти и поставить пьесу о семье, вглядеться внутрь этой маленькой ячейки. Что там происходит? Мы все делаем на благо и не успеваем вглядеться в себя. Я не человек тусовки. Люблю одиночество. Особенно наедине с природой. Строю дом в деревне, на берегу озера. Могу часами сидеть и смотреть на воду, лес вдалеке.

— Отшельничество как финал яркой карьеры?

— Так ведь не все рыбы пойманы, а я рыбак. Не все грибы найдены, а я грибник. Не все хорошие пьесы поставлены, а я режиссер. В перспективе много интересного.

Наш канал в «Яндекс.Дзен»

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by