Жемчужинами расплачивался за обед. Побывали в стране, где драгоценные камни — это база

Жемчужинами расплачивался за обед. Побывали в стране, где драгоценные камни — это база

Это единственная драгоценность, которую производят животные, причем со своей задачей справляются на отлично: она не требует ни огранки, ни даже полировки. Правда, KPI не очень высокий: один удачный кейс на 10 000 провалов. Да, вы все правильно поняли, речь про жемчуг. В отличие от изумрудов или рубинов, камень кажется вполне привычным: ну кто не видел нитку жемчуга в маминой шкатулке? Но при этом ни один другой камень не сыграл такую масштабную роль в истории. Мы побывали там, где он стал настоящим культом.

«Жемчуг использовали даже вместо денег»

Присвоить жемчуг не может ни одно государство, хоть своеобразная борьба за него и продолжается до сих пор. В городе, по которому мы сегодня будем прогуливаться, например, воздвигли целый жемчужный остров — один из самых престижных и дорогих районов. А еще установили огромный памятник-фонтан, посвященный раскрытой раковине с жемчужиной внутри. Те, кто бывал в Дохе, наверняка уже узнали столицу Катара.

Точных сведений, где впервые начали добывать жемчуг, нет. Наверняка гениальная идея использовать переливающиеся на солнце «кругляши» пришла почти одновременно протоювелирам в разных частях света. Но насчет Китая сохранились вполне конкретные данные: жемчуг как дань императорам упоминается в документах еще в 2206 году до нашей эры. Использовали его не только как украшения, но и как деньги.

Что касается Персидского залива, то данные сильно различаются: источники называют давность существования жемчужного промысла здесь от 3 тыс. до 7 тыс. лет. Вынуждены признать: первым в регионе был не Катар, а небольшой остров Бахрейн. Хотя расстояние между двумя государствами по воде составляет всего около 100 километров. Так что кто-то, возможно, просто лучше фиксировал свои достижения.

Что касается Бахрейна, то жемчуг там был единственным предметом торговли и товарообмена долгое время. Повторим: единственным. Так, камни экспортировали в Индию, где они считались невероятной диковинкой. Там тысячелетия назад никто и не подозревал, откуда берется жемчуг. Поэтому его, конечно же, наделяли божественной природой.

Но поскольку в этот раз судьба забросила нас в Катар, будем играть за эту команду. Здесь вся экономика тоже строилась вокруг тех самых небольших белых (и не только) шариков. Еще в первой половине XX века на жемчуг приходилось три четверти всего экспорта.

В Персидском заливе водятся устрицы Pinctada radiata: здесь для них идеальное соотношение солености и температуры. В таком «бульоне» получаются жемчужины исключительного качества с ярким и насыщенным перламутром в самых разных оттенках: белого, розового, кремового, золотистого, зеленоватого, голубого, серого и даже черного цвета. К слову, жемчуга в этой местности так много, что сам залив раньше называли Жемчужным.

«В 30 лет ныряльщик мог выглядеть как глубокий старик»

Добычей жемчужин занимались исключительно мужчины, причем бо́льшая часть всего взрослого населения. Профессия считалась почетной, но очень опасной. Сезон длился в среднем с мая по сентябрь. За день ныряльщики погружались на дно в среднем по 50—60 раз (но могли и до 100). При этом ныряли они на глубину 18—20 метров. Дыхание приходилось задерживать на две минуты.

На «охоту» уплывали на специальных лодках (о них поговорим отдельно) далеко от берега, прощаясь с семьями на несколько месяцев. Альтернативных вариантов заработка особо не было: нужно было накопить достаточно денег, чтобы продержать семьей остальную часть года.

Неудивительно, что возвращение лодок на берег считалось большим праздником. Семьи выходили встречать своих героев, устраивали песни и танцы. Правда, живыми возвращались не все: всегда сохранялся риск утонуть или погибнуть от акул и других хищников. Плюс у многих ныряльщиков развивался профессиональный недуг, которым теперь страдают некоторые дайверы, — декомпрессионная болезнь. Это опасное состояние, которое возникает из-за слишком быстрого подъема с глубины на поверхность. Список симптомов огромный — от слабости в конечностях до затрудненного дыхания.

Кроме того, ныряльщики часто страдали глухотой и ревматизмом. Уже в возрасте 30 лет опытный ловец жемчуга мог выглядеть как пожилой мужчина. Но встречались и прямо противоположные примеры поразительной выносливости и стойкости. Один из них — Саад Исмаил Джассим, один из последних ловцов жемчуга в стране, который успел стать легендарным.

Сейчас мужчина держит одну из самых известных лавок жемчуга на рынке Сук Вакиф в Дохе. Увы, во время нескольких наших визитов пересечься с «маэстро» так и не удалось: в столь почтенном возрасте за прилавок он становится далеко не каждый день.

Нырять за жемчугом он начал в возрасте 15 лет, в 1950-м. Дело шло удачно: мужчина не раз вспоминал, что, если ему нужно было купить еду, он мог достать из кармана пару жемчужин и заплатить. К 18 годам Саад стал полноценным ныряльщиком — их называли гаввас, а в более взрослом возрасте — и экспертом по торговле жемчугом (таваш).

Постепенно добыча жемчуга стала историческим наследием. Страна сконцентрировалась на добыче нефти, а не на старинном промысле. Да и искусственно выращенный жемчуг начал теснить натуральный. Поэтому ныряльщик в прошлом решил попробовать себя в новом деле: увлекся бодибилдингом. В 1958 году он выиграл конкурс, спонсируемый Shell Company of Qatar. Силача прозвали Пахлеван («богатырь»). Он демонстрировал не только силу, но и выносливость: лежал на гвоздях и битых стеклах, позволял ломать камни на своей груди. Ходят слухи, будто почтенный господин утверждает, что готов повторить любой из трюков и сейчас.

Несмотря на то что поколениями семья Джассим жила на территории Катара, по национальности он не катарец. Получить паспорт этой страны крайне сложно, нужно выполнить ряд непростых условий. Исключения — особое решение властей. И знаменитому ныряльщику за жемчугом, как живому олицетворению главного символа страны, такую возможность предоставили.

«Из продуктов — только финики, рис и рыба. И так несколько месяцев»

К слову, о символах. Когда встал вопрос, как будет называться огромный искусственный остров в Дохе, сомнений не возникло: Жемчужный. Тем более что вырос он на месте, напрямую связанном с жемчугом. Если смотреть на остров сверху (и подключить немного фантазии), можно заметить сходство с раскрытыми раковинами.

Проект запустили в работу еще в 2004 году. Сейчас прямо здесь можно за минуту переместиться в Венецию: за это отвечают каналы, мосты, гондолы и цветные домики. Тут же расположена внушительных размеров марина. Район считается одним из самых дорогих в городе.

Памятник раскрытой раковине из белого мрамора появился в городе еще на набережной Корниш в 2019 году. Раньше на его месте была конструкция из шести изогнутых мечей, которая символизировала единство шести арабских государств.

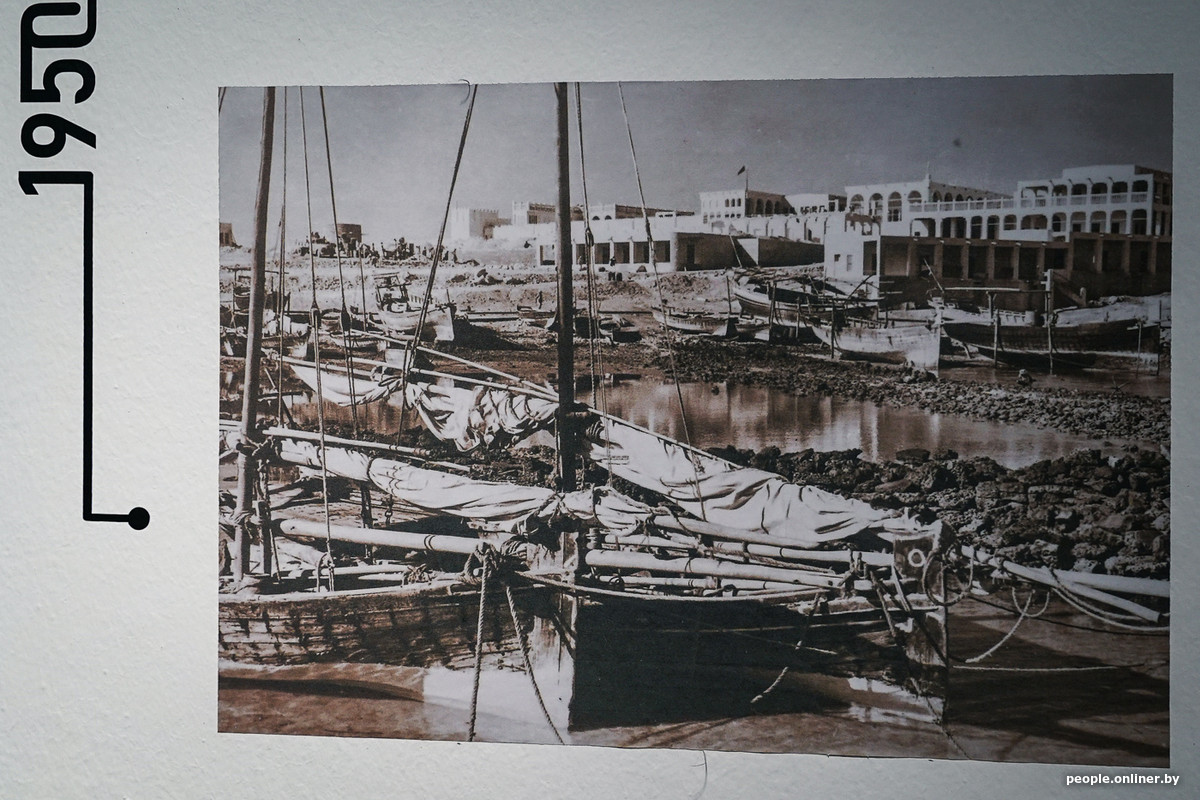

Поблизости пришвартованы десятки лодок доу — тех самых, на которых ловцы жемчуга выходили в море. Сейчас это туристический аттракцион для прогулок по заливу на закате, но раньше без них жизнь в регионе была обречена на нищету. Строили лодки, разумеется, вручную, без чертежей, используя технологии, передававшиеся из поколения в поколение. Поэтому все лодки хоть немного, но отличаются друг от друга. Считается, что для рождения хорошей лодки нужно не меньше времени, чем для рождения человека. При создании применяют прочные породы дерева, чаще всего тик, а вместо гвоздей — бамбуковые шипы.

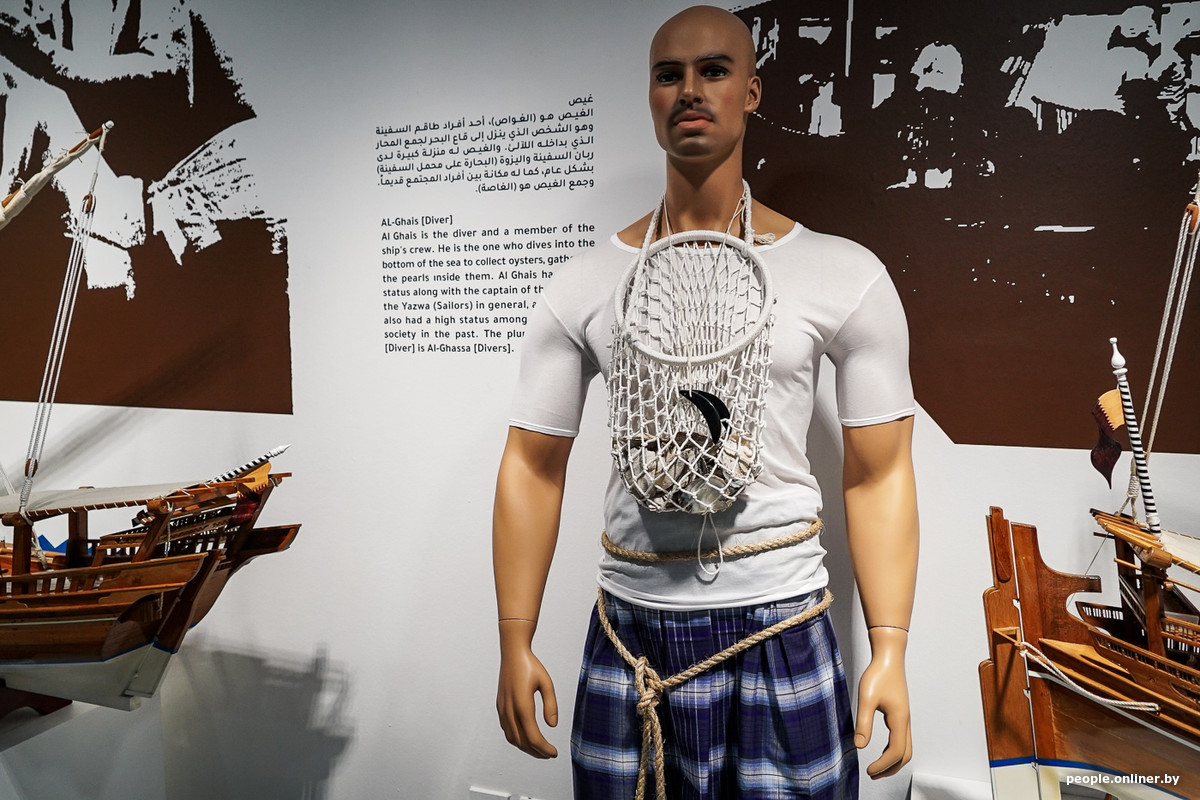

В Культурной деревне Катара даже есть целый музей, посвященный лодкам доу, а заодно и жемчужному промыслу в целом. Там можно увидеть, что ловцы жемчуга пользовались только максимально простыми инструментами, причем набор не менялся веками.

Для защиты от воды нос ныряльщика зажимали специальной прищепкой. Чтобы быстро достигнуть дна, к ноге привязывали веревку с тяжелым камнем. Собранные устрицы он складывал в плетеную сетку или корзину, которая надевалась на шею. Самым важным элементом безопасности была веревка. Один ее конец был обвязан вокруг пояса ныряльщика, а второй держал на лодке его помощник. Наполнив корзину, ныряльщик дергал за веревку, и помощник быстро вытягивал его на поверхность. Отдых длился совсем недолго, и вскоре весь цикл повторялся сначала.

Кстати, жемчужный промысел очень сильно повлиял и на национальную кухню Катара. Месяцами ныряльщики питались набором всего из нескольких продуктов. Основным источником углеводов был рис, за быстрое насыщение отвечали финики, а за разнообразие — рыба, которую удавалось поймать в этот день. На этом все. К тому же запас пресной воды всегда был строго ограничен.

Сейчас в память о прошлом каждый ноябрь (на этот как раз еще можно успеть) в Дохе проводят Международный фестиваль доу. На него собираются мастера из разных стран (обязательно из Йемена и Омана) и разбивают аутентичный рыбацкий поселок вдоль набережной Культурной деревни Катара. Там на глазах туристов и местных жителей они плетут и чинят снасти и даже строят доски.

К слову, соревнуются и ныряльщики. Участники используют исторические методы ловли, а после подсчета улова возвращают раковины живыми в море. Конкурс получается не совсем исторически точным, ведь узнать, что внутри раковины, можно только после ее открытия. Но это важный шаг для сохранения морской экологии.

«Самая дорогая жемчужина в мире за $200 млн напоминает зуб»

Напоследок переместимся к самым роскошным экспонатам. За возможностью хотя бы полюбоваться ими отправляемся в Национальный музей Катара. К слову, выполнен он в форме розы пустыне — о самом музее и том, что еще можно посмотреть в Дохе, мы подробно рассказывали здесь, а о том, как вообще устроен отдых в Катаре (чтобы дважды не вставать), — здесь.

Двумя самыми главными сокровищами «жемчужной» истории можно назвать вовсе не украшения, а ковер и сундук. Легендарный ковер «Барода» называют самым дорогим в мире. Это не текстильное изделие, а огромное ювелирное произведение. Изготовили его на заказ для индийского махараджи в середине XIX века. Изначально он предназначался в качестве дара для покрытия могилы пророка Мухаммеда в Медине, но после смерти заказчика остался в семейной сокровищнице. Пятнадцать лет назад его выкупил музей за $5,5 млн.

Основа для ковра была создана из оленьей шкуры и шелковых нитей, следующий же слой — это более миллиона жемчужин, добытых как раз здесь, в водах Персидского залива. Узор образован тысячами рубинов, изумрудов и сапфиров. Не обошлось и без бриллиантов — их здесь 2,5 тыс. Каждый закреплен в специальной золотой или серебряной розетке.

Еще одно сокровище, на этот раз историческое — сундук торговца жемчугом «Биштахта». Он сделан из дерева и использовался для хранения товара и важных документов, относится к XVIII веку.

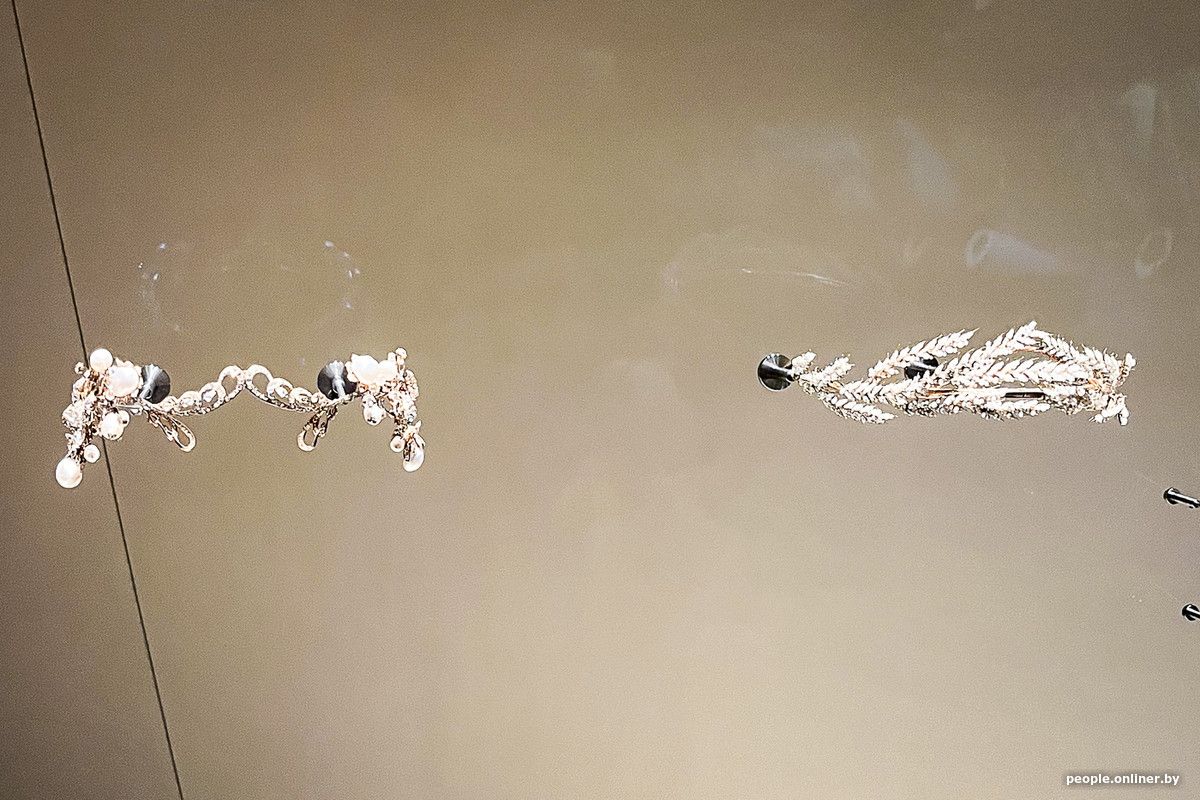

Центральное место в коллекции занимают величественные тиары, когда-то венчавшие представителей европейских правящих династий. Даже не будем пытаться описывать, давайте лучше полюбуемся. И заодно присмотрим что-нибудь для себя (чур для нас бронируем левую на третьем снимке).

И еще немного посмотрим — теперь уже на скромные украшения для пятничного выхода на бокальчик капучино с подружками.

Уверены, к этому моменту вы задаетесь вопросом: а что же стало с ловцами жемчуга? К 1960-м годам жемчужный промысел в Катаре полностью исчез. Во-первых, цена натуральных камней резко упала из-за начала культивирования жемчуга. Во-вторых, в стране нашли нефть, и необходимость в настолько тяжелом источнике заработка отпала.

Скачок был резкий. Еще в XIX веке один из правителей Катара говорил: «От самых высоких родов до самого низкого раба для всех нас один господин — жемчуг». В сезон ловли жемчуга из порта Дохи выходило около 350 судов.

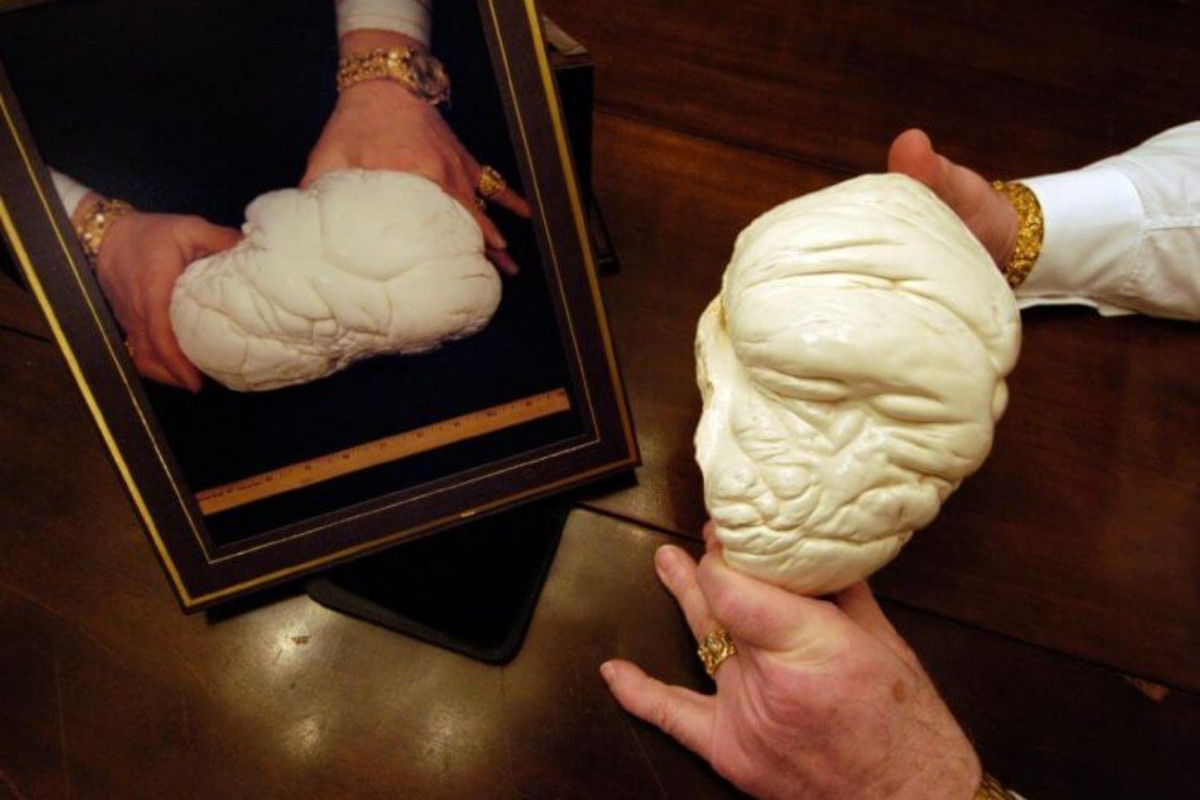

И в самом конце еще немного цифр. Как и с истоками добычи жемчуга, с самой дорогой жемчужиной в мире оценщики так и не определились. Кто-то называет таковой жемчужину Лао-цзы. Ее нашли более 90 лет назад на Филиппинах. Вес жемчуга — 6,37 килограмма при диаметре 23,8 сантиметра. Цена «камушка» — $93 млн. Правда, у него есть конкурент-земляк. Вторую жемчужину случайно обнаружил филиппинский рыбак и много лет просто хранил у себя дома. Ее оценивают уже в $100 млн. Вес — 34 килограмма, длина — 66 сантиметров.

И наконец, последняя версия. Считается, что одна из семей передавала из поколения в поколение жемчужину под названием Giga Pearl весом 27 килограммов, даже не подозревая о ее ценности. Известно только, что по форме она напоминает гигантский зуб. Причем крайне дорогой зуб: по смелым оценкам, жемчужина стоит $200 млн.

На знаменитом рынке в центре Дохи цены куда демократичнее: колечко можно присмотреть и за 50 рублей, сережки — за 100. При этом ни одно из украшений не будет напоминать зуб, а только слезы ангелов или русалок, как и обещают легенды.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by