(Не)страдающее Средневековье. Как современные белорусы живут по правилам XV века

(Не)страдающее Средневековье. Как современные белорусы живут по правилам XV века

Душ — из кувшина, еда — без соли и сахара, одежда — три слоя даже в +30. Список шокирующих особенностей средневекового быта можно продолжать и продолжать. Тем не менее находятся люди, которые с радостью перенимают эти привычки и сейчас. Заметим, абсолютно добровольно. Накануне рыцарского фестиваля «Наш Грюнвальд» мы поговорили с реконструкторами о том, как они создают себе сказку, максимально приближенную к исторической правде.

«При желании девушки вполне могут стать рыцарями»

Как и во времена Средневековья, современные рыцари достаточно обласканы вниманием. Поэтому мы решили поговорить с тем, кто чаще остается в тени. Наша сегодняшняя героиня — Ирина — швея, которая воссоздает наряды XV века по картинам. И конечно, сама регулярно живет по средневековым правилам. На этот счет мы припасли десяток самых стереотипных вопросов, но о них чуть позже.

В реконструкции Ирина уже 25 лет, загорелась темой, еще будучи подростком. Сама она родом из Полоцка — кажется, трудно подобрать в Беларуси более подходящее место для увлечения историей. Со «специализацией» определилась быстро: в семье все хорошо шили. Хотя, по словам Ирины, при желании девушки вполне могут стать и рыцарями. И в этом нет никакого нарушения исторической достоверности.

— Одной из самых известных воинственных женщин была Черная Агнес — это графиня, которая руководила обороной замка, когда ее муж был в походе. И это была вполне распространенная практика. Думаю, Жанну д’Арк можно и не упоминать. По сути, знатная женщина, которая руководила домом, должна была быть и хорошим менеджером, и хорошим экономистом, и хорошим логистом. Ведь на ней держалось все хозяйство, пока муж в походе. А при случае она могла взять на себя и роль полководца.

Для себя Ирина выбрала довольно конкретный исторический период — 1470—1490-е годы в Бургундском герцогстве. Ответ на вопрос, почему не на территории нынешней Беларуси, довольно прозаичный: в открытом доступе можно найти гораздо больше материалов.

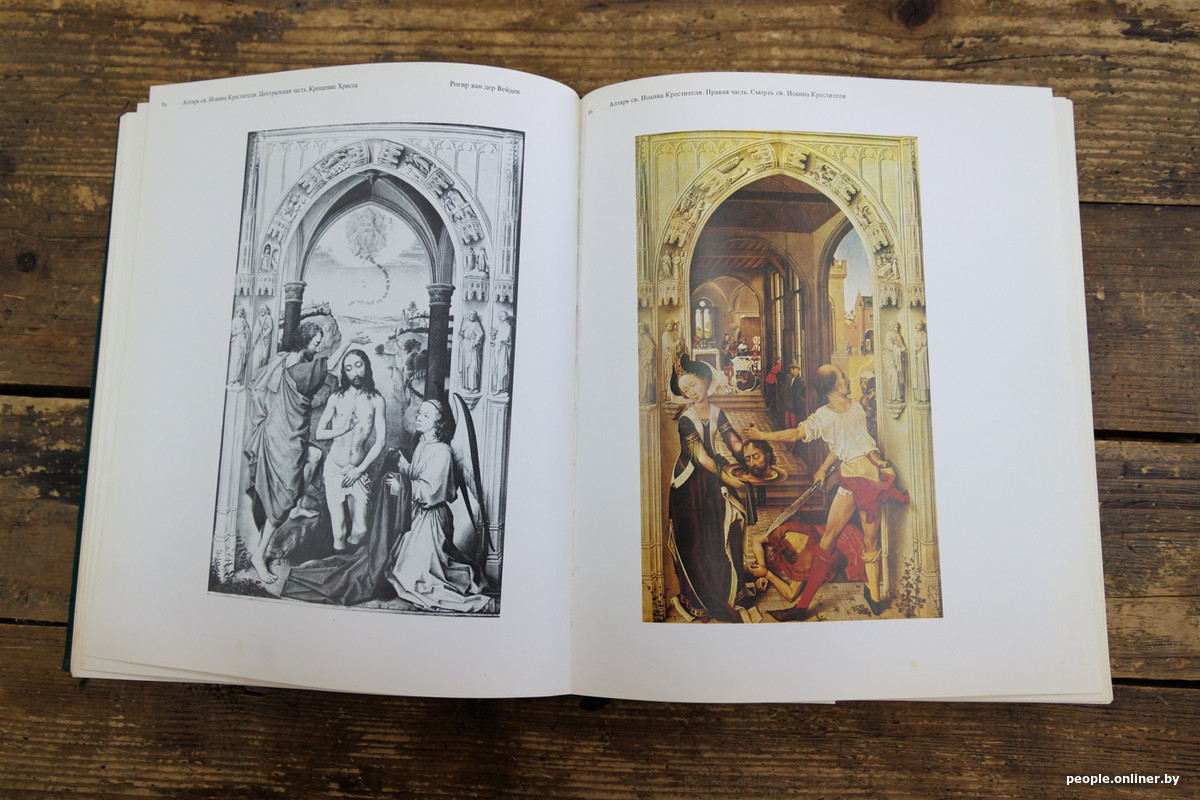

Работа швеи и так похожа на бесконечный квест. Никаких выкроек 600-летней давности не сохранилось — разгадывать, как были скроены платья, приходится по картинам. Лучше всего в этом помогают работы фламандских мастеров, очень увлеченных детализацией: увидеть можно даже то, как именно были выполнены швы.

На нашу встречу Ирина приносит несколько альбомов с картинами. Довольно долгое время она работала только по ним — привычка иногда берет свое и сейчас, хотя в интернете часто можно рассмотреть костюмы более пристально. Важный нюанс: сделать похоже нельзя, нужно постараться сшить точь-в-точь по конструкции.

— У нас есть сохранившиеся артефакты, но их совсем немного. Например, шелковое платье XV века, которое выставлено в музее в Италии. Все дело в том, что на богатые платья уходило очень много ткани и со временем их перешивали. Это платье сохранилось только потому, что его владелица была причислена к лику святых. Благодаря ему мы можем вживую увидеть, какие были выкройки.

Одно из существенных отличий — другая пройма, намного выше плечевого сустава, притом что эластичных тканей не было вообще. Вдаваться в детали не будем, но сейчас так не шьют.

— При этом выкройки очень анатомичны, но гораздо сложнее современных. По сути, это высшая математика и начертательная геометрия, спаянные в одно. За некоторые вещи я даже не берусь во второй раз — настолько с ними пришлось сломать мозг. Но обхитрить систему нельзя. Ведь самое главное — не сделать похожую вещь, а понять, как это работало.

«Все современные вещи оставляем в городе и идем в поход с бумажной картой»

В мире реконструкторов все подчинено строгой иерархии. Начинать всем приходится с низов.

— Когда новичок приходит в реконструкцию, его ждет серьезная проверка характера. Например, обязательно нужно вручную сшить самому себе нижнее белье. Да, помучиться, потратить время — но как еще понять, что ты настроен серьезно? С доспехами точно так же. Вся кольчуга — ручная работа, заклепано каждое колечко. Но кольчугу чаще заказывают, хотя обычно всем и интересно сначала попробовать сделать самим.

По сути, реконструкция — это экспериментальная история, а не театр. Возможность не изобразить похоже, а понять, как это все работало — неважно, доспехи, одежда, кухня или оружие. Для фэнтези есть косплей. У нас же направление с жесткими ограничениями, но за счет этого и становится интересно.

Наша героиня относит себя к движению living history — это направление, в котором воссозданию материальной культуры уделяется максимально возможное внимание. Движение полностью оправдывает название: история должна оживать.

Встречаемся с Ириной мы на базе одного из старейших в Беларуси клубов — «Минская уния „Меч и Ворон“». Сама же она состоит в женском объединении «Гильдия святого Фомы». Святой Фома был выбран как покровитель сомневающихся и ищущих истину людей — в реконструкции без поиска ответов никуда.

— А насколько правила строгие: во время фестивалей никаких продуктов из супермаркета и телефонов?

— Фоточки же нужно делать, поэтому телефоны приходится прятать, — смеется Ира. — Но шатры, мебель, посуда — все по средневековым образцам.

Помимо фестивалей, реконструкторы практикуют походы — уже без зрителей. По бумажным картам идут в средневековой одежде к нужной локации, где и разбивают лагерь. Весь скарб несут на себе. Современные вещи оставляют на выезде из города, кроме телефонов. Их хоть и выключают, но берут с собой: это вопрос безопасности. И лекарства. Что-что, а средневековая медицина не то, что хочется подвергать историческому импорту. Наша героиня и вовсе называет ее «карательной».

Такие походы организовывают в том числе зимой — именно во время таких можно почувствовать максимальное погружение.

Как вспоминает Ирина, когда она первый раз пришла на «базу» клуба реконструкторов, у нее в буквальном смысле пропал на полчаса дар речи.

— Было ощущение, что я попала в книгу. Это была сказка. Ну и до сих пор эта сказка немножечко осталась. Хотя уже и перешла в более приземленную плоскость.

«Чай и кофе не пьем, но воду себе позволяем»

Как раз поговорим о самом насущном — о еде. Хочешь очутиться в Средневековье — надо учиться готовить на открытом огне из минимального набора продуктов. Без картошки, без тыквы, без помидоров: они в европейскую кухню пришли позже. Из чего же тогда? Репа, горох, перловка, изредка рис (он был слишком дорогим), мясо. Кстати, развеем стереотип о мясе: в военных лагерях (а фестивали имитируют либо их, либо турниры) его готовили довольно часто. Как минимум каши были на мясном бульоне. Еще один привет из средневековой кухни — оленина, но чаще используют более привычное нам мясо.

Чай и кофе реконструкторы не признают, как бы больно ни было это читать тем, кто на 90% состоит из последнего. Самый распространенный напиток — травяные отвары.

— А что насчет воды?

— Раньше воду часто заменяли алкоголем: так было безопаснее. Но постоянно пить эль на жаре, тем более перед турниром — не лучшая идея. У нас же нет задачи покалечить друг друга, — улыбается Ирина.

— Можно рассчитывать на десерт к отвару или сладостей вообще не существовало?

— Сладости были — например, финики. Сохранился рецепт рубленной говядины с финиками — так готовили на территории Бургундского герцогства. Но если говорить именно о десертах, то самый известный — это марципан. Также ели фрукты (яблоки и груши), мед, орехи в меду. Сахар тоже уже был, но, конечно, не так распространен, как сейчас.

Один из самых популярных рецептов среди тех, кто только начинает заниматься средневековой кухней, — «омлет для проституток и хулиганов». Это реальный рецепт из поваренной книги XV века: яйца, взбитые с апельсиновым соком. Получается нечто похожее на заварной крем. Ну, на один раз попробовать, — смеется Ирина. — Сложность работы на кухне в том, что в рецептах пропорции обычно не указаны, нужно много экспериментировать. Сначала тренируешься дома, чтобы в лагере сделать нормально.

— С сахаром понятно. А соль используете?

— Стараемся поменьше. Но людей не мучим. Все-таки восприятие вкуса за шесть веков сильно изменилось. Тем более все специи, которые могли бы раскрыть блюдо, тогда тоже были редкостью. Мы все же стараемся подобрать сочетание продуктов, которое будет вкусным и для современного человека. Основные блюда — каши либо супы.

Что касается посуды, то Ирина даже в повседневной жизни перешла на средневековую. Например, кофе (дома она его себе все-таки позволяет) пьет из кружки, которую делала под заказ из керамики. А еду в микроволновке разогревает в глиняных мисочках с ручками — ничего удобнее для этих целей, по ее словам, еще не придумали.

В качестве тарелок выступали плоские либо с чуть поднятыми краями блюда, чаще всего оловянные или серебряные. Но могли и выпекать специальный хлеб, который назывался тренчер, и на нем подавали мясо.

На нашу встречу Ирина приносит свой набор столовых приборов, чтобы опровергнуть миф: руками не ели — это был «моветон». Вытирать руки о скатерть тоже считалось неприличным. Ложку использовали куда чаще вилки: вспомним, какими были основные виды блюд. Даже пироги делали очень высокими и жесткими снаружи — и выедали из них начинку. А пропитанные мясным соком корки отдавали беднякам либо животным. Вилки были небольшого размера, их использовали в основном для фруктов. К XV веку их уже перестали считать придумкой дьявола: все же оценили уровень удобства.

«Менталитет средневекового человека подсказывал: не выделяйся. С этим бывает трудно смириться»

От посуды снова вернемся к одежде. Основные виды ткани — сукно, шелк и лен. В движении есть люди, которые сами его выращивают, делают пряжу, ткань, а потом окрашивают в нужный цвет. Но Ирина признается: объять необъятное невозможно. Поэтому каждый отвечает за свой участок работ. Ее задача — часами рассматривать швы на картинах.

Если у вас нет идей, чем заняться в ближайший выходной, рассказываем: оттенки синего дает трава под названием вайда (индиго был, но относился к категории люкса), кора дуба дает коричневый оттенок, орех — светло-коричневый, крушина — желтый, кора ивы — зеленый. Но не все цвета можно получить натуральными красителями. Например, практически не было оттенков розового, поэтому «Барби» и не начали производить в Средневековье.

Самый «элитный» цвет — пурпур, позволить себе его могли исключительно особы королевской крови. Все просто: сама по себе краска была безумно дорогой. Точнее, так: купить ее могли и богатые дворяне, но не нарушали строго установленную иерархию.

— Менталитет средневекового человека подсказывал: не выделяйся. Сословия были очень жестко ограничены, и не дай бог, чтобы приличного человека перепутали с жонглером, трубадуром или банщицей. Поэтому и одежду носили только строго своего сословия. Кстати, новички-реконструкторы нередко сталкиваются с этой проблемой, когда хотят добавить что-то от себя. Приходится объяснять: ты должен быть таким, как все. Некоторые из-за современного отношения к жизни не могут это принять — и уходят.

Стартуют обычно с позиции небогатого горожанина. Максимальный чин, до которого может дорасти мужчина, — рыцарь-баннерет, глава всего лагеря. Его слово воспринимается как закон. Титулы королей или графов обычно не используют. Помимо рыцарей, распространены ремесленники и торговцы. Воины тренируются трижды в неделю — круглый год. Развивают выносливость: просто носить на себе доспехи уже серьезная нагрузка, а сражаться в них — втройне.

У Ирины благодаря большому опыту тоже важная роль — председатель суда дам. Так что одеваться «дорого-богато» ей положено по статусу, хотя это и несколько противоречит ее основному занятию. В Средневековье профессия швеи уже существовала, но этим не занимались знатные дамы. Всего в список допустимых для женщин профессий входило около 150 позиций.

Уточняем: а как устроена жизнь в лагере? Действительно нужно вставать с петухами?

— Мне — уже нет, — смеется Ирина. — Но есть дежурные, которым нужно подняться пораньше, чтобы развести огонь. У нас есть походная кухня — это, грубо говоря, ящик с углями и металлическим котлом. Вставать с солнцем современному человеку непросто. Но электрическое освещение мы не используем — только свечи и специальные фонари.

И снова возвращаемся к самой важной для нашей героини теме — одежде.

Есть мифы о Средневековье, что юбка обязательно должна быть в пол и даже волочиться по земле. Это не так. Женский комплект состоит из трех частей: нижняя рубашка, нижнее платье и верхнее платье. Так вот, рубашка делается где-то на ладонь ниже колена, потому что она белая и легко может изгваздаться в грязи. Нижнее платье обычно делается по косточку либо чуть выше: оно не должно мешать подниматься по лестнице, когда у тебя заняты руки. Верхнее платье больше напоминает пальто.

— И как ощущение в таком наряде в +30?

— Непривычный к этому человек, скорее всего, получит тепловой удар. У меня он несколько раз был.

— И летнего облегченного варианта не существовало?

— Дело в том, что наш век выпал на этап малого ледникового периода, когда климат был более суровым. Плюс люди жили в замках или каменных домах. Так что платья из шелка встречались разве что в южной части Европы, в остальных регионах использовали сукно и шерсть. На конный турнир я просто обязана выйти в полной «боевой выкладке». У каждого из нас свои доспехи. Если ребята выдерживают жару на лошадях в железе и закрытых шлемах, значит, и я потерплю.

Минимальная стоимость средневекового женского наряда с аксессуарами — 1000 рублей. Помимо трех слоев одежды, сюда входят чулки, обувь, подвязки, пояс и украшения.

Ирина признается, что жизнь обошлась с ней довольно иронично: у швеи проявилась аллергия на шерсть. Периодически от этого возникают конъюнктивит, насморк и крапивница. Но особого разнообразия тканей нет, поэтому такие неудобства приходится терпеть. Например, шоссы — чулки — делали преимущественно из шерсти. Ирина демонстрирует, как их закрепляли подвязками, чтобы не сползали с ноги. Обувью служили мягкие тапочки. Подошва у них была либо деревянной, либо из нескольких слоев кожи.

Отдельная тема — украшения. Статус нашей героини обязывает носить их при выходе в свет. У правого и среднего колец были прообразы в Средневековье. Например, кольцо-розочка очень часто встречается на изображениях. А вот левое кольцо (с зеленым камнем) просто выполнено в этой стилистике. Это серебро с натуральными камнями — гранатом и хризопразом.

Неожиданный необходимый аксессуар — нож. Это обязательный атрибут любого костюма, кроме крестьянского. Причем носили его с собой и мужчины, и женщины. Подвязывали на пояс к нижнему платью. Туда же вешали и кошелек.

Что касается головных уборов, то это может быть конусообразный эннен — как у фей «Диснея». Другое его название — сахарная голова (за сходство формы). Предполагается, что это подражание шпилям соборов. Либо эскофьон в виде рогов, под который прятали уложенные волосы.

Как отмечает Ирина, в тот период именно Бургундское герцогство «задавало тренды»: ему подражали и во Франции, и в Англии. Каждый год мода не менялась, но за десятилетие можно было заметить существенные изменения.

— А сколько времени уходит на один наряд?

— Если у меня бессонница, то около недели. Например, вот это платье я воссоздаю по картине Дюрера. На него ушло около 5 метров ткани. Это сложная работа.

Для работы Ирина не использует швейную машинку, но применяет современные инструменты. Хотя средневековые ножницы в ее коллекции есть — резать ими крайне неудобно (проверили!).

Напоследок оставляем самый распространенный и самый ненавистный для нашей героини стереотип о Средневековье: правда ли, что люди практически никогда не мылись?

— До нас доходят записи о том, сколько бань было в среднестатистическом европейском городе, и их было очень даже много. Это намекает, что люди все-таки мылись и перестали делать это только к XVII веку. Это часто ошибочно связывают с чумой, но ее пик пришелся на XIV век.

Очень много бань сохранилась со времен Древнего Рима — на территории Италии это было популярно. В Германии на небольшой городок приходилось около 30 бань. Те артефакты, которые доходят до нашего времени, чистые. Вещи местами подштопанные, видны следы износа, но не грязь.

Сейчас в лагере можно помыться из кувшина либо сходить на речку — вполне аутентичный вариант,— смеется Ирина.

Когда: 19—20 июля.

Где: музейный комплекс «Дудутки».

Цена: первый день фестиваля: взрослый — 145 рублей, школьный — 50 рублей; на второй день фестиваля: взрослый — 120 рублей, школьный — 45 рублей; на оба дня фестиваля: взрослый — 220 рублей, школьный — 65 рублей. Цена зависит от даты выкупа билета, эта информация актуальна на 17 июля.

Международный фестиваль средневековой культуры и музыки «Наш Грюнвальд» пройдет в этом году в 16-й раз. Центральное событие фестиваля — реконструкция битвы, состоявшейся 15 июля 1410 года на холмистом поле у прусского местечка Грюнвальд, между войсками Тевтонского ордена и союзников: Великого Княжества Литовского и Королевства Польского. Помимо этого, в программе конный турнир, рыцарский турнир и турнир оруженосцев, массовые сражения рыцарей, турнир лучников и другие зрелищные состязания. На территории комплекса будут работать фуд-корт, ярмарка ремесленников и интерактивные развлекательные зоны.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by

Реклама

Каждое утро — как открытие волшебной коробки с новыми шансами на мечту! В ней может скрываться что угодно: новенький смартфон, бытовая техника, денежный приз или даже заветные ключи от собственной квартиры в Минске. Круто?

Именно такой атмосферой живет Ярмарка belbet — здесь любой пользователь может испытать свою удачу на прочность!

Главное условие — накопить Кристаллы и обменять их на Шансы в розыгрыше понравившихся призов.

Лови свою удачу в belbet — и пусть каждый Кристалл станет искрой, из которой разгорится твой большой выигрыш!