«По мне не убивайтесь». Солдат написал родным 22 июня 1941 года — и пропал навсегда. Читаем «Письма с войны»

«По мне не убивайтесь». Солдат написал родным 22 июня 1941 года — и пропал навсегда. Читаем «Письма с войны»

«До свидание, а быть может и прощайте. < …> По мне не убивайтесь, ибо я не один, таковых миллионы», — так написал своим родным ровно в день начала войны 22-летний белорус Шура. Парень предвидел свою участь: ему не суждено было вернуться домой. Другой солдат, Михаил, из терских казаков, выжил в сложные годы. Он радостно строчил сестре в мае 1945-го: «Наконец-таки пришел тот день, который ожидали миллионы людей и дождались. Я вчера проехал мимо Рейхстага…» Такие разные послания хранятся в архиве одной белорусской семьи. К 80-летию Победы Onlíner читает «Письма с войны», и это первый выпуск.

Житель Речицы Евгений Дудкин многие годы изучает прошлое своей семьи. Интерес к этому проснулся еще в детстве: подростком он нашел у родных одно из таких военных писем — и сберег.

— Я когда-то прочел, что историей своей семьи интересуется один человек в поколении. Наверное, в нашем поколении это я, — улыбается Евгений.

То пожелтевшее письмо, то старая фотография, то бритва деда, привезенная из Германии, то медицинская справка, в которой перечислены тяжелые ранения отца, — все эти артефакты складываются в семейную историю.

Но главные герои этого текста — авторы военных писем, о которых нам и рассказывает собеседник.

Письмо Шуры. «Хотелось бы написать многое, но время не ждет. Вскоре уходим на границу»

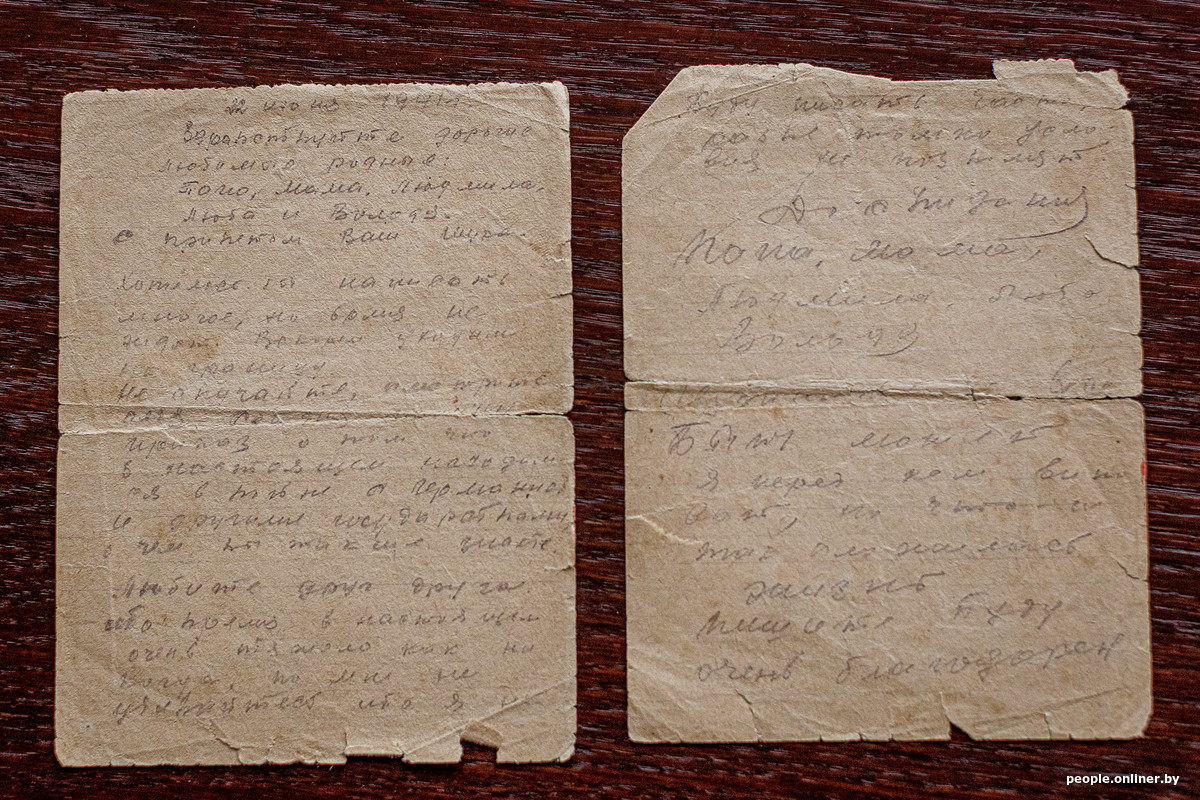

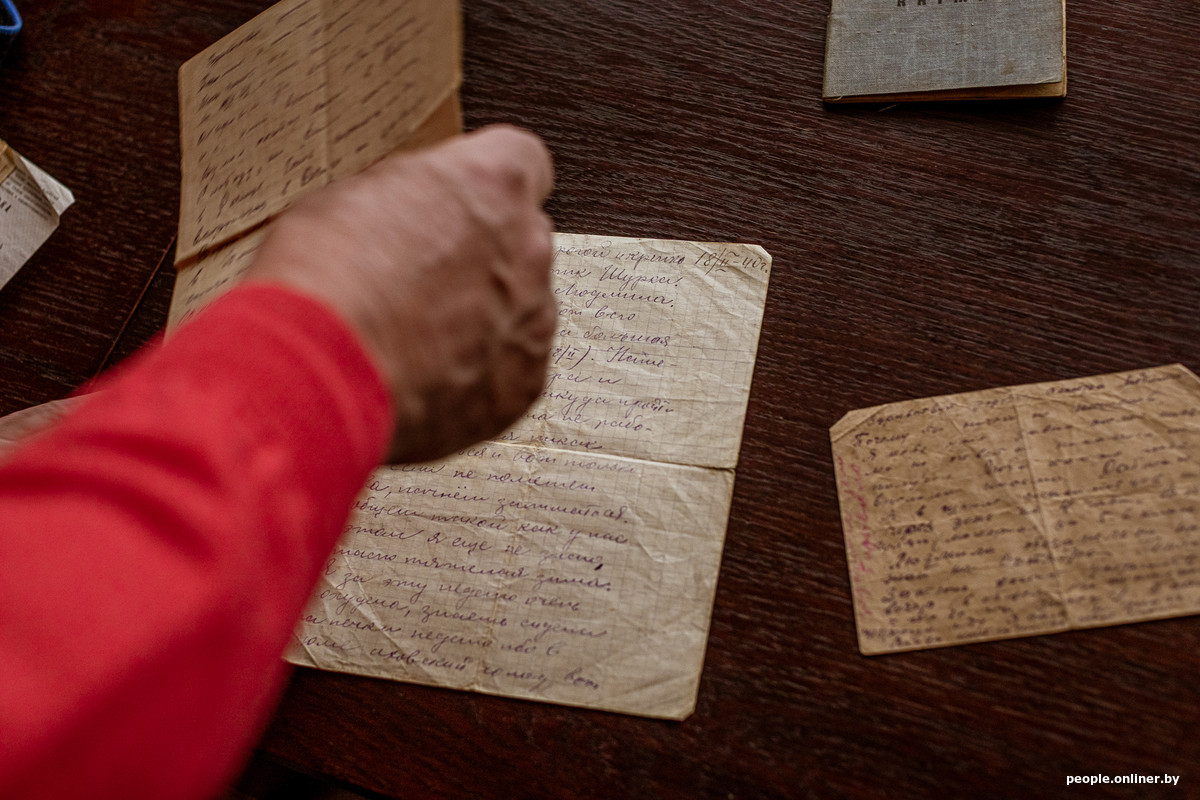

Два листа размером меньше ладони были исписаны 22 июня 1941 года. Первую страницу Александр Швец, он же Шура, заполнял аккуратно, а потом уже сбился на беглый, размашистый почерк. Кажется даже, что человек торопился.

«Здравствуйте, дорогие любимые родные: Папа, Мама, Людмила, Люба и Володя. С приветом Ваш Шура. Хотелось бы написать многое, но время не ждет. Вскоре уходим на границу. Не скучайте, смотрите себя», — обращался Александр к родителям, двум сестрам и брату.

Орфография авторов писем в наших цитатах сохранена, а знаки препинания могут отличаться от оригинала.

«Сегодня получен приказ о том, что в настоящем находимся в войне с Германией и другими государствами, о чем вы также знаете. Любите друг друга, ибо время в настоящем очень тяжело как ни когда.

По мне не убивайтесь, ибо я не один, таковых миллионы — так необходимо в настоящем.

На этом оканчиваю свое маленькое письмо с пожеланием Всем Вам всего доброго и наилучшего в Вашей жизни. Досвидание, а быть может и прощайте, Ваш Шура».

«Буду писать часто, разве только условия не позволят. До свидания Папа, Мама, Людмила, Люба, Володя. Извините меня все. Быть может я перед кем виноват, но что ж так сложилась жизнь. Пишите. Буду очень благодарен. Пишите, пишите Все по старому адресу. Александр. КФССР, ст. Саирала, п/я 24, подразделение 34».

Условия не позволили писать часто: это была последняя весточка от Александра.

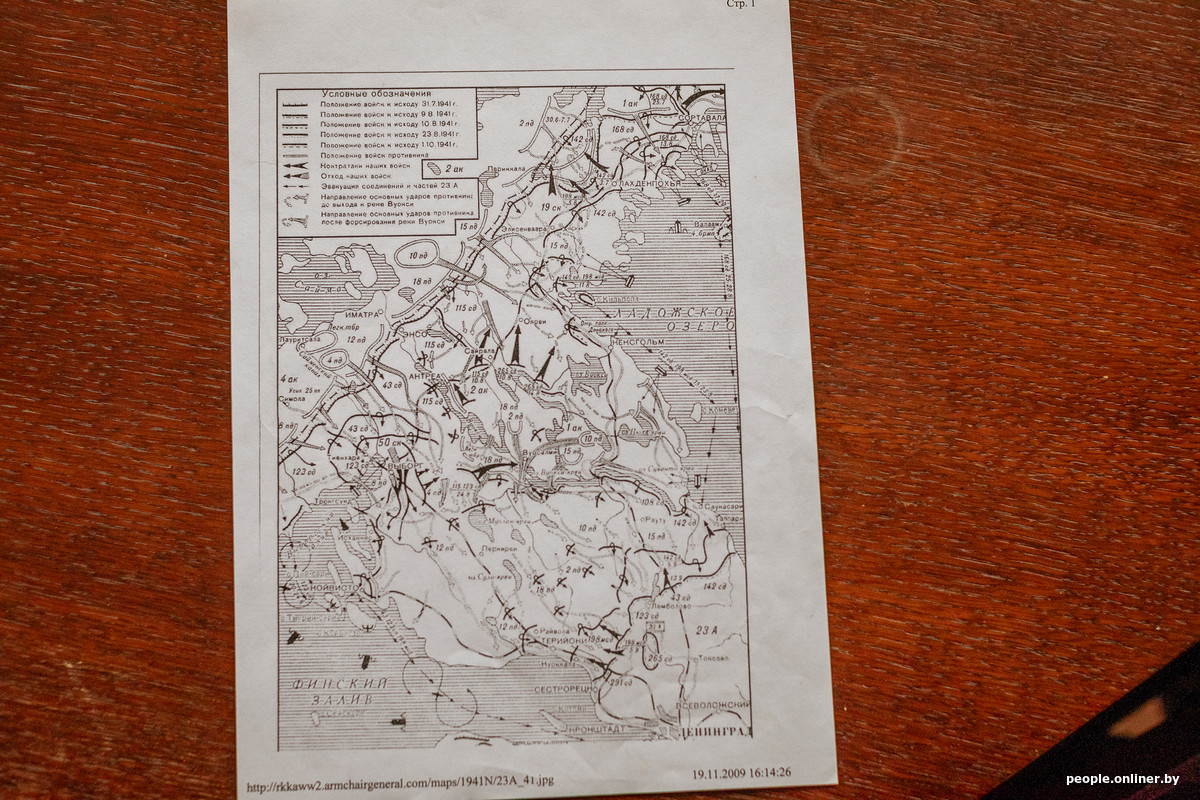

КФССР — Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, а бывший финский поселок Саирала с 1948 года называется Бородинским, сейчас «прописан» в Выборгском районе Ленинградской области. Как занесло туда еще до Великой Отечественной парня из Беларуси, рассказывает Евгений.

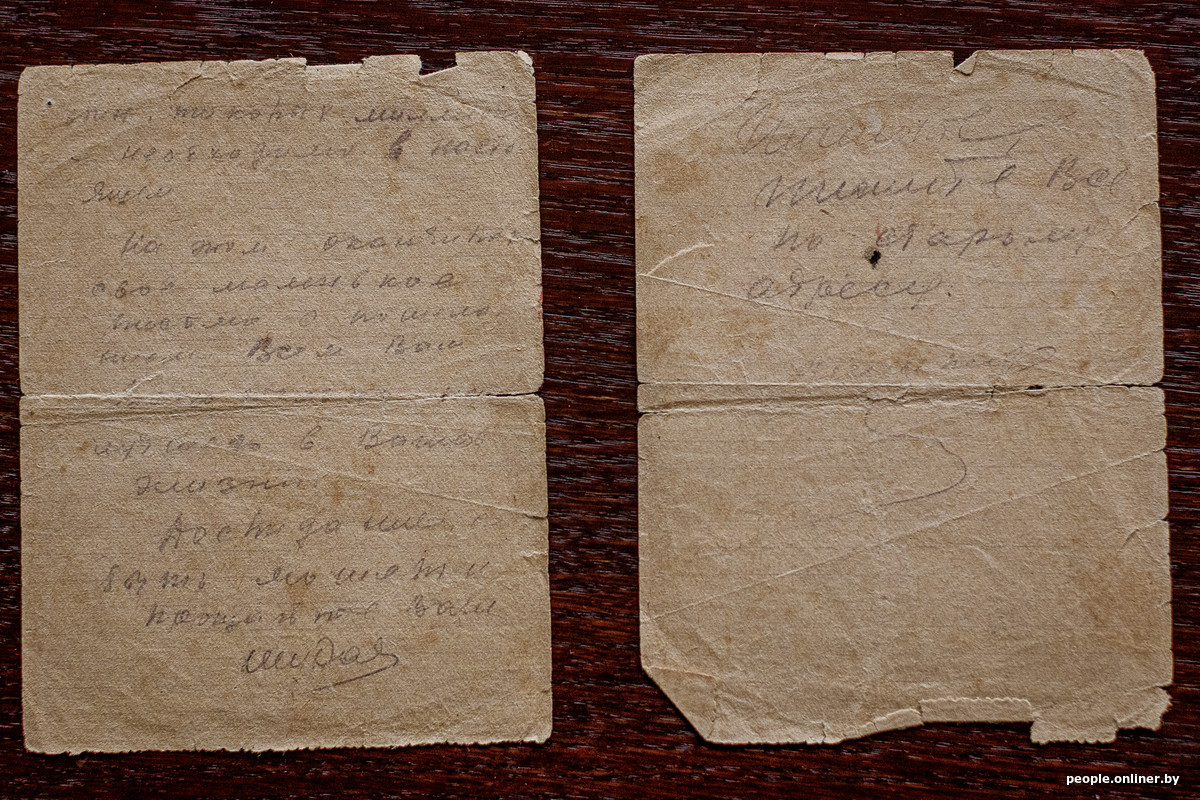

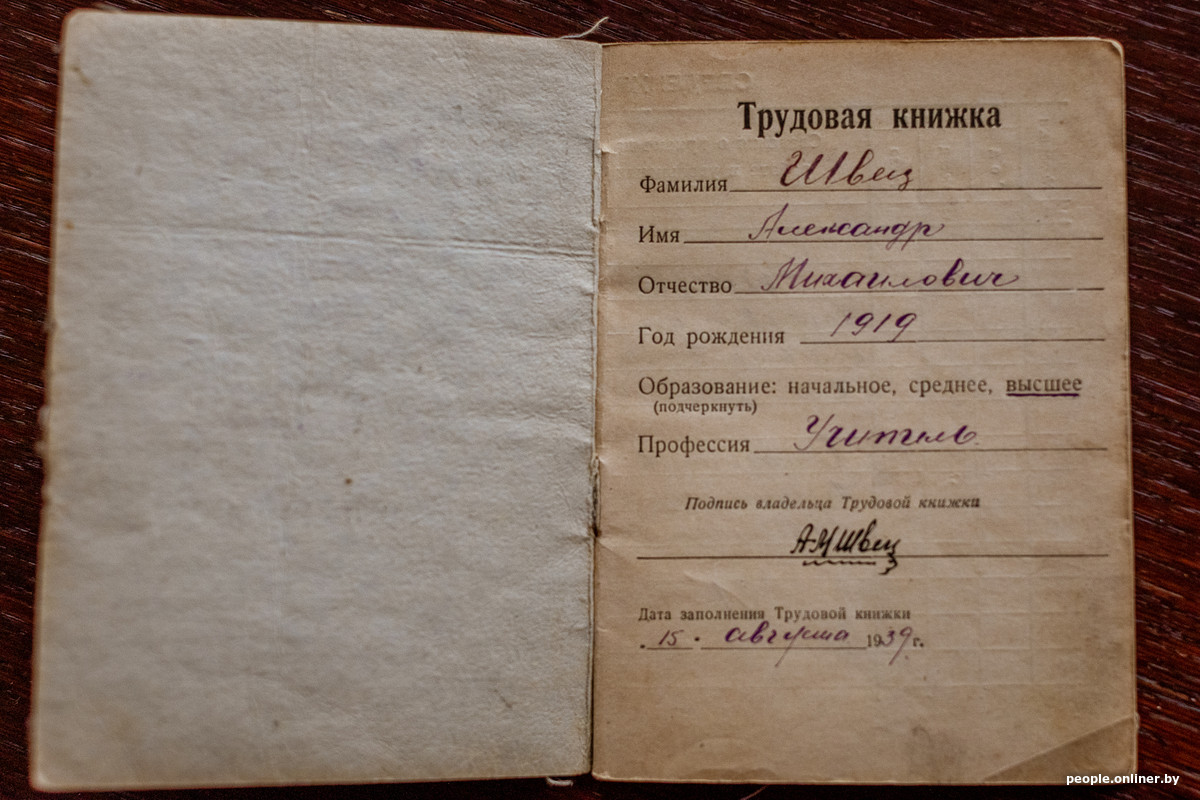

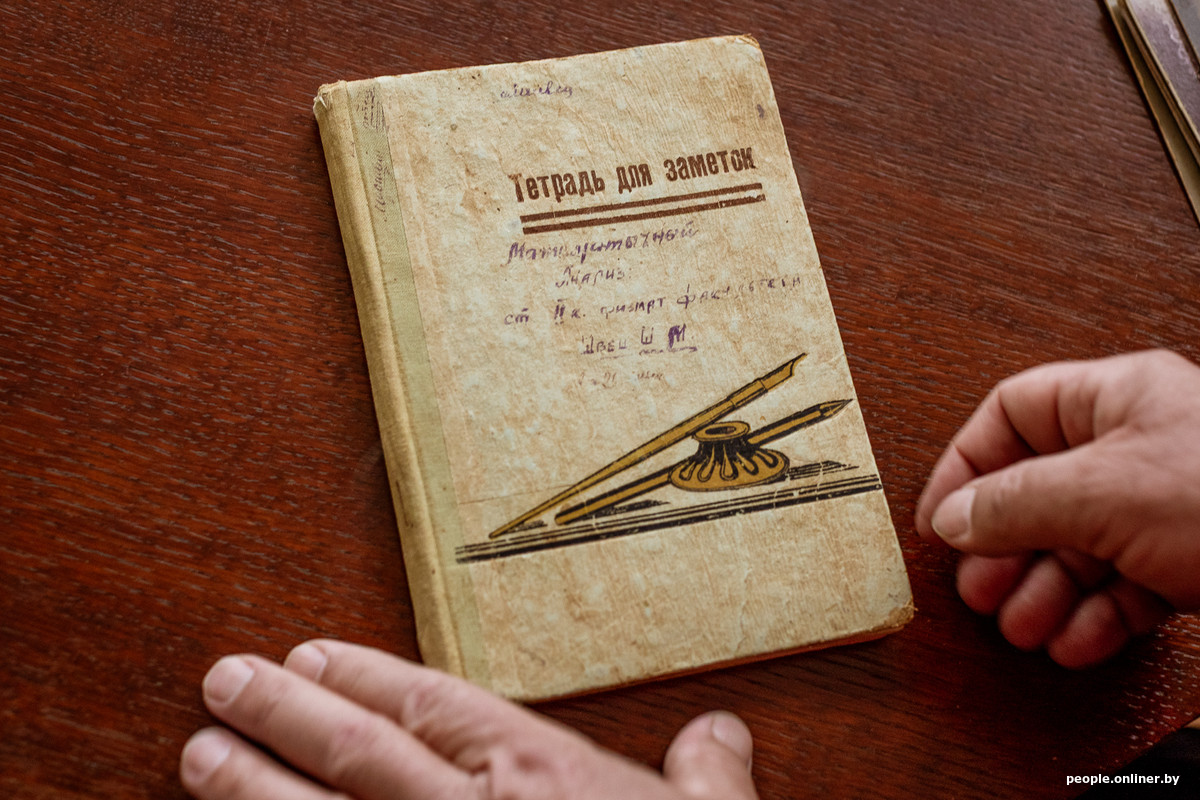

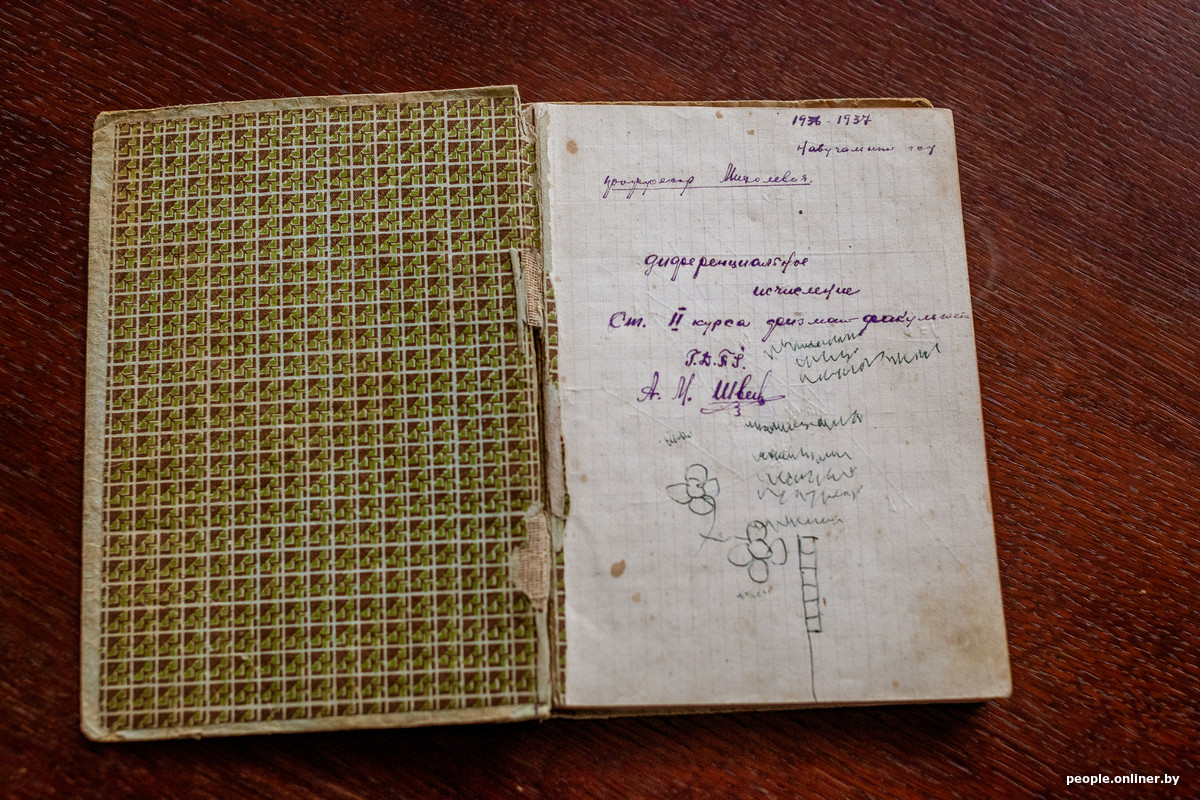

— Александр окончил физико-математический факультет Гомельского пединститута. Представьте, такое образование в конце 1930-х! Думаю, это показатель уровня человека. После института успел отработать один год учителем физики и математики в деревне Ровенская Слобода в Речицком районе. У меня хранится его трудовая книжка. Там указано основание для увольнения — приказ Ворошилова о призыве учителей. Похоже, армии потребовались грамотные люди.

Так в 1939 году молодой учитель попал на службу на советско-финскую границу.

— Я так понимаю, что в Советско-финской войне 1939—1940 годов он не участвовал. Хотя и был где-то там недалеко. Но семья не знала даже, в какой части он служил, писали на почтовый ящик.

Из армии Александр однажды приезжал в отпуск в Речицу — в 1940-м. Уехав, больше никогда не вернулся.

— Сохранилось несколько его писем, последнее — то самое, написанное в первый день войны.

Похоронка на солдата не приходила.

— Александр был старшим братом моей тещи, Любови Михайловны. Она всегда очень уважительно о нем отзывалась. Дома держала большой портрет брата. Теща умерла уже давно, но портрет Шуры — так его всегда называли — до сих пор стоит на видном месте.

Любовь Михайловна то верила в чудо, что брату все-таки удалось выжить, то, наоборот, обращала внимание на созвучную фамилию на мемориале.

— В Речице есть большая братская могила на Старорусском кладбище. И там на плитах выбиты фамилии погибших, в том числе Швед. Теща пару раз упоминала, что, может быть, это Шура похоронен. Хотя, сами понимаете, и фамилия отличается, и служил он далеко, на границе с Финляндией — вряд ли он мог оказаться в Речице.

Похоже, Евгению удалось прояснить судьбу исчезнувшего белоруса. По косвенным признакам он нашел подразделение, где служил молодой человек, а также приблизительный район гибели.

— Скорее всего, это случилось в конце августа — середине сентября 1941 года.

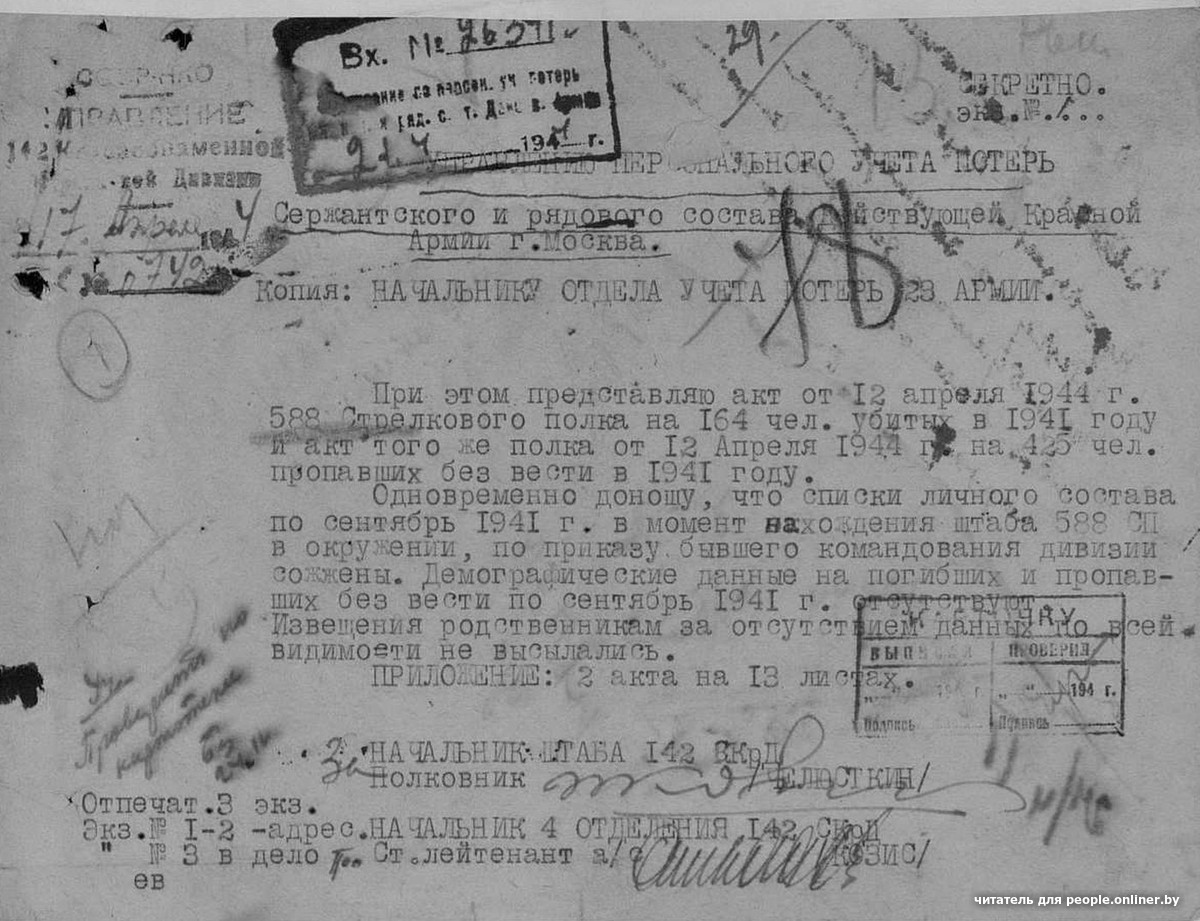

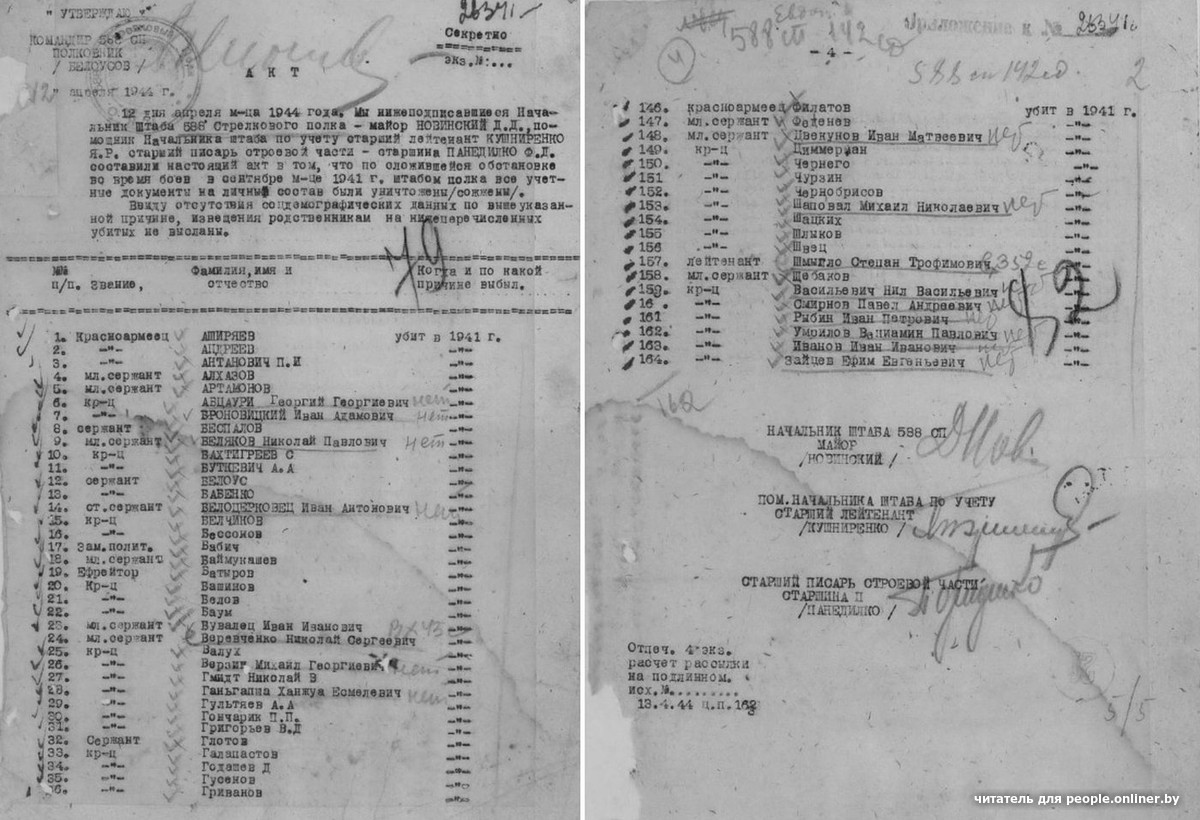

Евгений отыскал донесение о безвозвратных потерях 588 стрелкового полка, в котором перечислено 164 человека, среди них есть некто Швец. Правда, никаких инициалов или других личных данных при фамилии не указано.

— В сопроводительном письме сказано, что это список погибших в августе — сентябре 1941 года. Был бой, в котором окружили штаб полка. Наши думали, что все, конец, и уничтожили документы, чтобы они не достались противнику. Я читал воспоминания, что в какой-то момент финнов все-таки отогнали, так как на подмогу советским подошел отряд пограничников. Но так пропали личные данные солдат, поэтому родственникам о смерти родных не сообщали.

В списках военнопленных Евгений родственника не нашел. Возможно, какая-то информация об Александре хранится в финских архивах, но ее получить пока не удалось.

— Теща говорила, якобы Шура не носил медальон. Если носишь, он тебе пригодится — такое мнение бытовало у сослуживцев Александра.

Единственный шанс, если останки найдут поисковики и отыщется подписанная личная вещь: ложка, расческа, котелок…

Евгений успел рассказать теще о вероятной судьбе ее брата.

— И как она реагировала на это?

— Плакала.

Письма Михаила. «Я вчера проехал мимо Рейхстага»

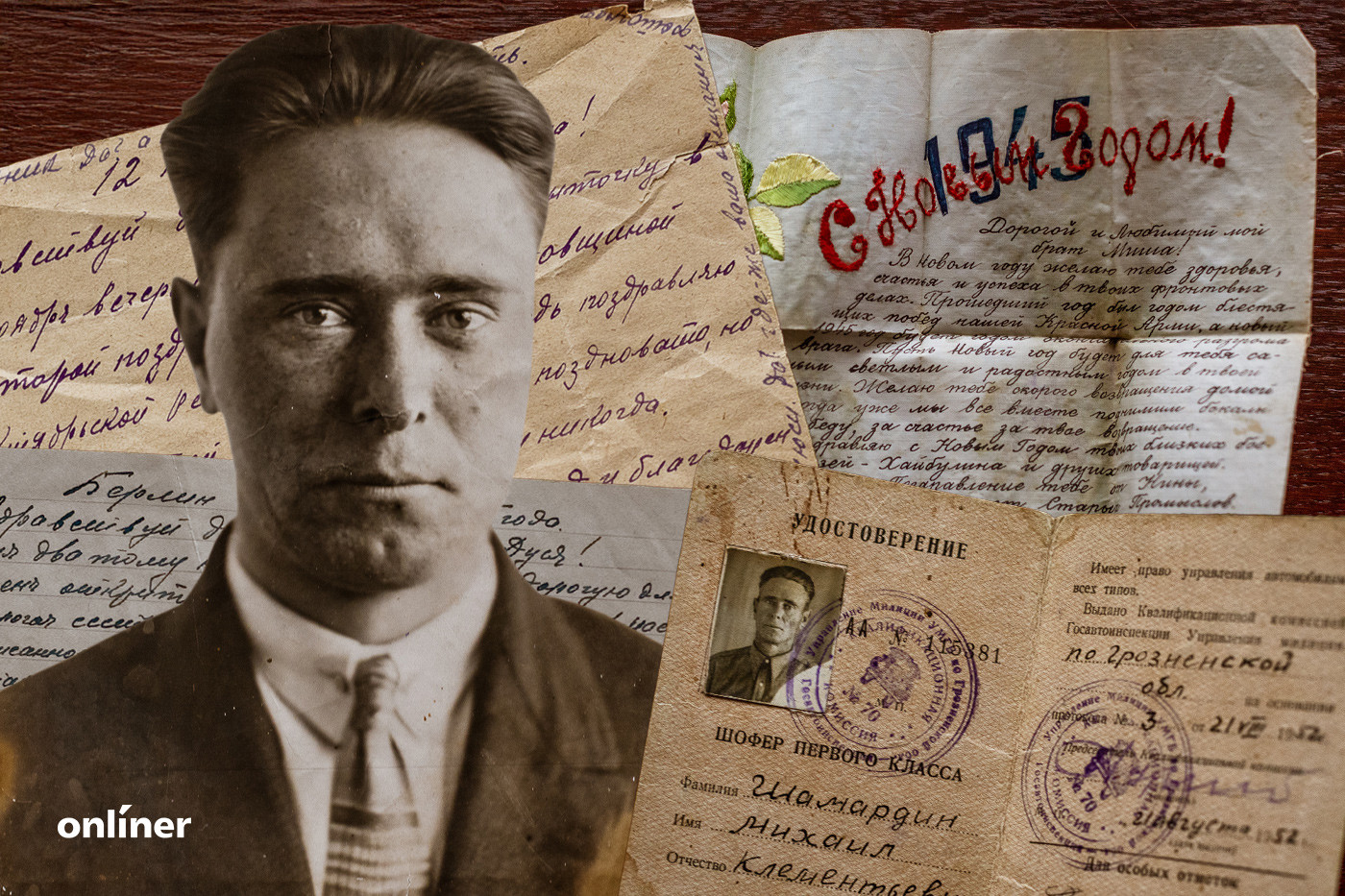

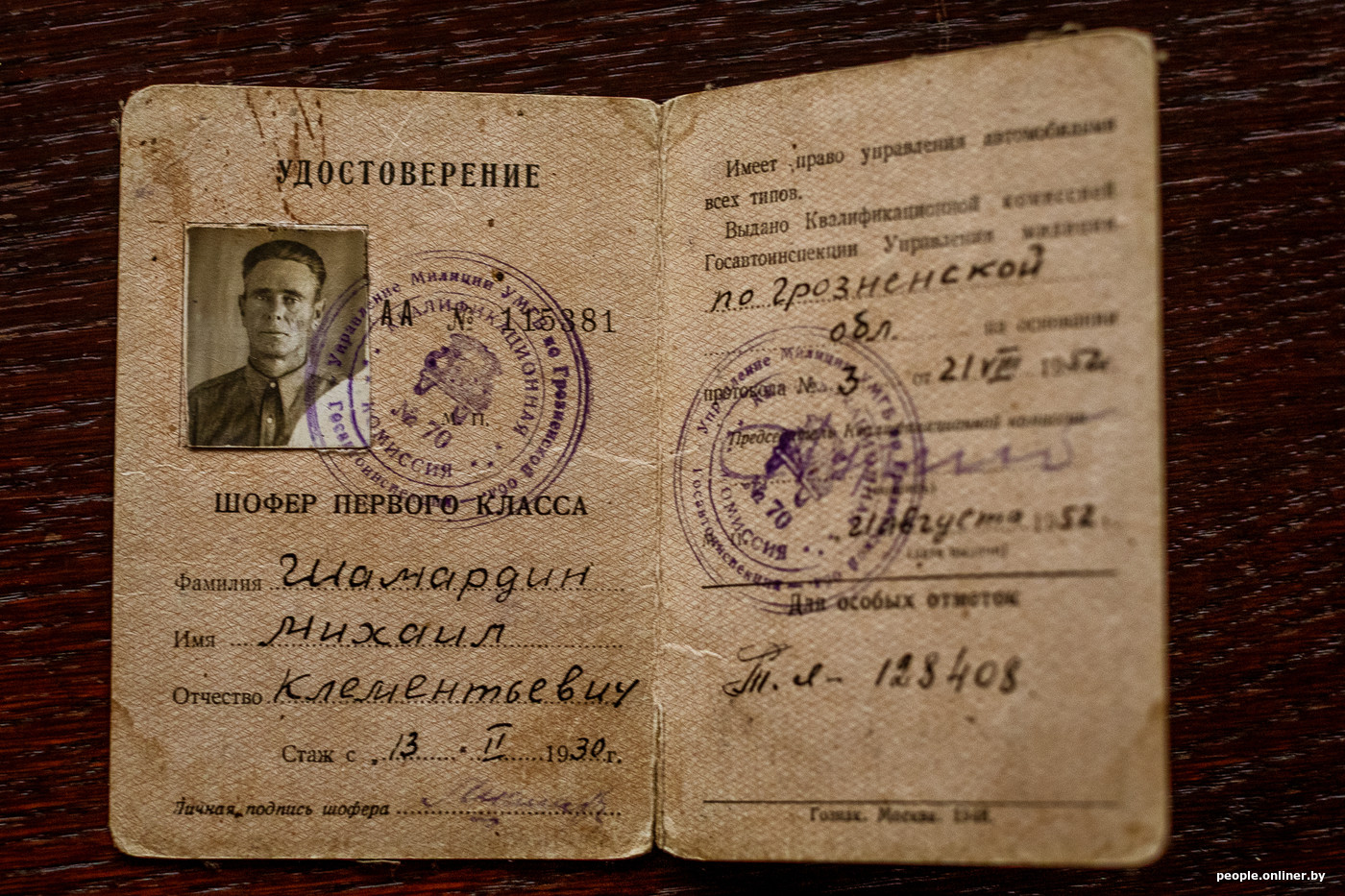

Еще два ценных письма касаются Михаила Шамардина — это родной дед Евгения по линии матери. Перед войной 34-летний Михаил работал водителем автобазы в Старопромысловском районе города Грозный (сейчас столица Чеченской Республики в составе Российской Федерации).

Шамардины были из терских казаков — это служилые люди, которые жили в том числе вдоль реки Терек. Евгений делает небольшое отступление, чтобы нам было проще понять реалии, в которых жили его предки:

— Мой прадед был вахмистром — такое казачье звание. Кроме того, он работал еще и замерщиком нефти. Когда в Грозном только открыли месторождение, туда пошел иностранный капитал. Нефтяные месторождения разрабатывали, кроме прочих, англичане. Промышленники брали земли в аренду у казаков, которые там жили, и платили им в зависимости от того, сколько нефти добыли. Чтобы контролировать объемы добычи, казаки назначали замерщиков.

Старопромысловский район Грозного как раз и был местом, где до войны базировалась нефтяная промышленность.

Дом прадеда, в котором жила и семья Михаила, стоял на отдаленном от города участке №84.

— Система была такая: нашли где-то в горах, в долине нефть — пробурили два десятка скважин. Но их должен был кто-то обслуживать, поэтому рядом строили несколько домов. На 84-м участке жизнь была нелегкой. Чтобы попасть в школу, моей матери надо было дойти до железнодорожной станции (подняться с горы, спуститься, пройдя километра четыре), сесть на поезд, проехать 15 километров, сходить в школу, а потом той же дорогой вернуться назад. Тяжелое детство пришлось еще и на войну — сейчас мама вспоминает все это почти при каждом нашем разговоре.

Мама Евгения часто вспоминает и день 22 июня 1941 года, каким увидела его в свои 10 лет.

— Она со своей тетей Евдокией в тот день была в цирке, — пересказывает семейную историю собеседник. — Вдруг представление остановили и объявили, что началась война. Люди выскочили, чтобы скорее попасть домой. А на улице страшный град! Представьте, Северный Кавказ, лето — и тут такое!

Мама говорит, эти градины попадали людям в лицо, была давка, чья-то кровь. Она, ребенок, понимала: это все и есть война.

Позже эта девочка видела и воздушный бой советского и немецкого самолетов — немцы же дошли и до Кавказа.

Отец девочки, Михаил, работал на автобазе, которая входила в структуру предприятия «Грознефть». Водителя призвали на фронт вместе с машиной.

— Дети и жена отправляли его на войну несколько раз. Причем сразу солдат не увезли: ждали, пока сформируется состав. Так что семья приходила провожать отца и мужа и на следующий день, и через день… Долгие проводы, что называется.

Сохранился приказ о награждении, где описано, как трепетно Михаил относился к своей технике.

Там сказано, что ефрейтор «без аварий и поломок наездил на своей машине 21 400 клм., перевез 220 тн. грузов, регулярно экономил горючее». И еще: «Все боевые задания выполняет точно в указанные сроки. Автомашина, благодаря отличному уходу, содержится всегда в полной исправности».

Евгений выяснил, что его дед воевал в 35-м отдельном автотранспортном полку, в составе 1-й гвардейской танковой армии генерала Катукова. Прошел оборону Москвы, Курскую битву.

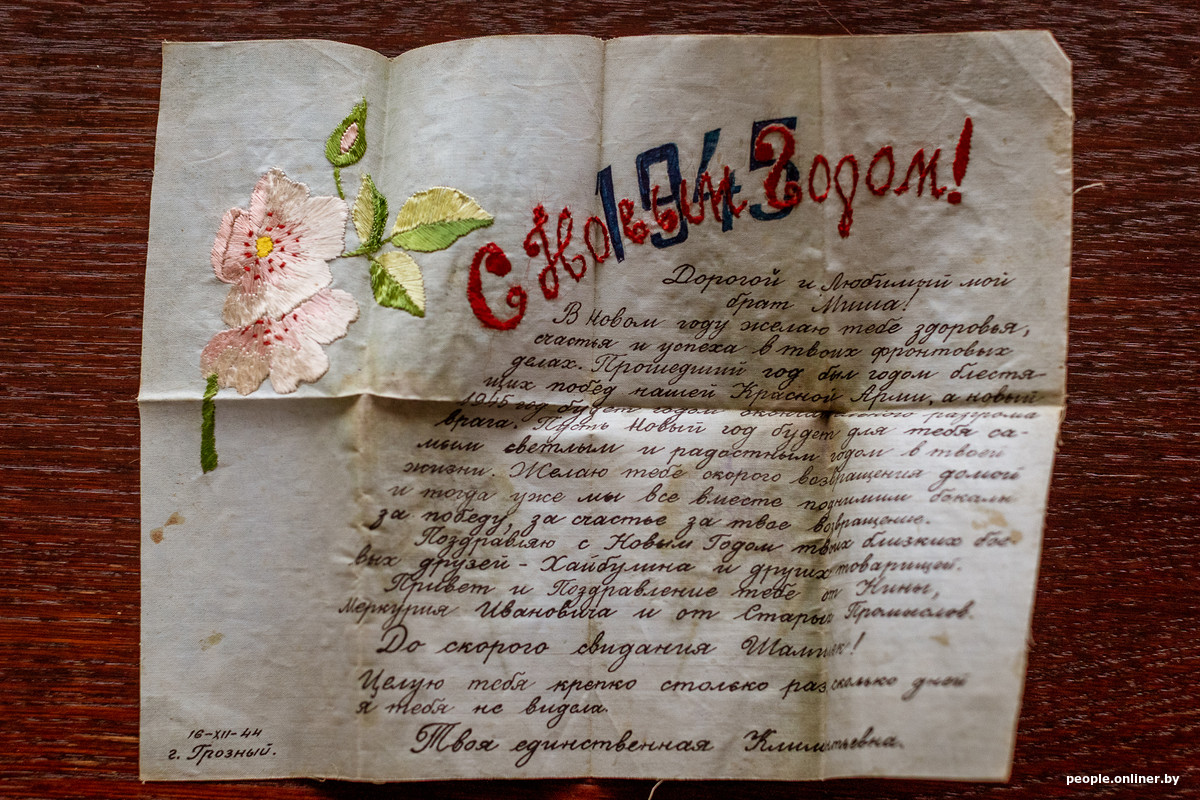

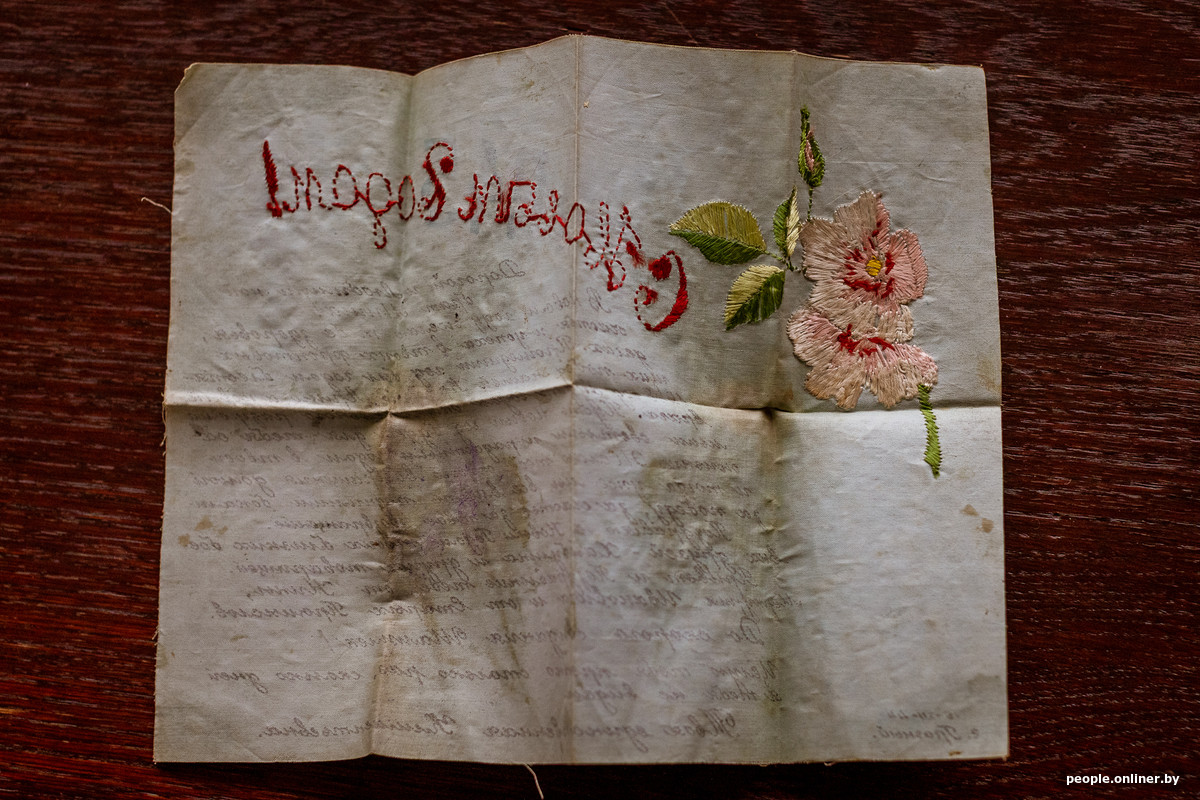

Солдату писали родные, в том числе сестра Евдокия. Сохранилось ее трогательное послание брату.

Это не просто письмо, а предмет ручной работы: слова написаны на полупрозрачной клеенке. Девушка не только каллиграфически вывела буквы, но и вышила цветы.

— Думаю, очень хотела порадовать брата. К тому времени они не виделись уже почти четыре года, — говорит Евгений.

В строчках от 16 декабря 1944 года много радости и надежды. Война подходила к концу (Беларусь к тому моменту уже несколько месяцев как была освобождена).

«Дорогой и Любимый мой брат Миша! В Новом году желаю тебе здоровья, счастья и успеха в твоих фронтовых делах, — писала Евдокия. — Прошедший год был годом блестящих побед нашей Красной Армии, а новый 1945 год будет годом окончательного разгрома врага. Пусть Новый год будет для тебя самым светлым и радостным годом в твоей жизни. Желаю тебе скорого возвращения домой, и тогда уже мы все вместе поднимим бокалы за победу, за счастье, за твое возвращение. < …> До скорого свидания, Шамилек! Целую тебя крепко столько раз, сколько дней я тебя не видела. Твоя единственная Климентьевна».

Обратите внимание на домашние прозвища, которые упоминает Евдокия: она — Климентьевна, брат — Шамилек. В следующем письме Михаил ласково обратится к сестре «Дуся».

— В семье Евдокию называли Дина или Дуся. Дина — это от фамилии Шамардина. Иногда ее даже шутливо звали Шамардуся, — объясняет Евгений.

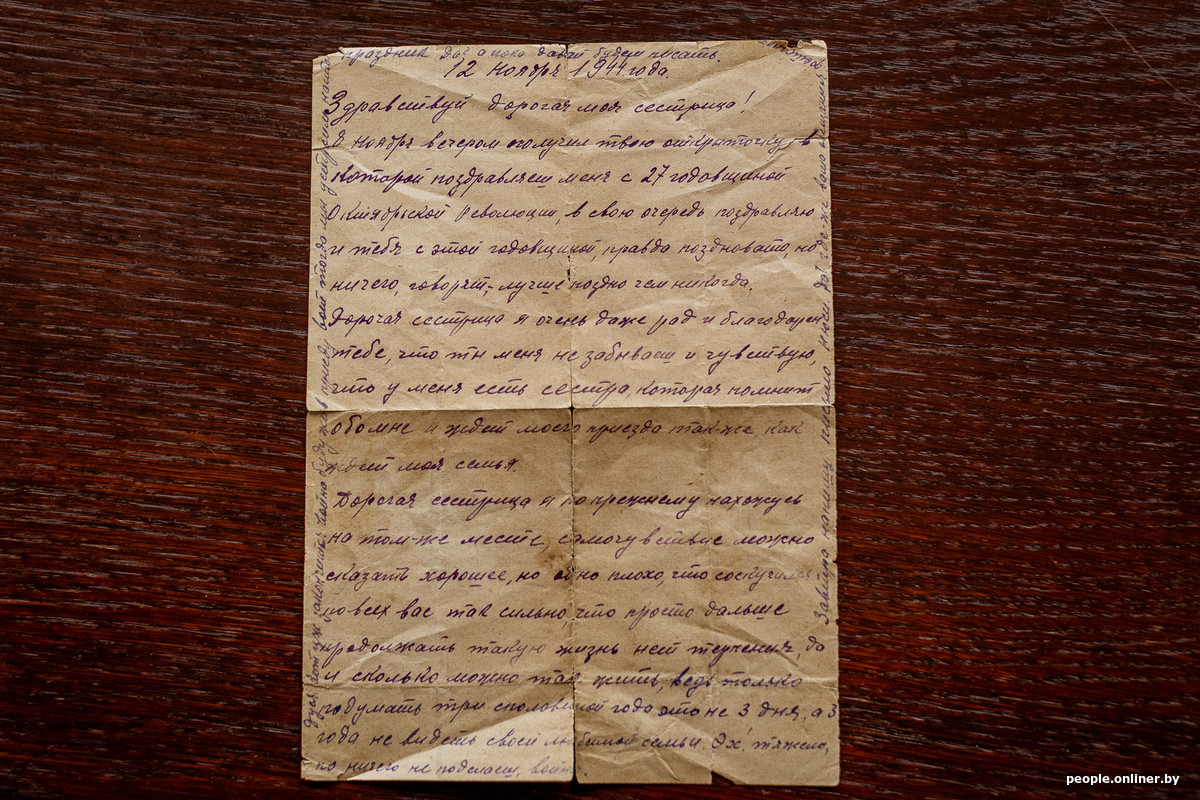

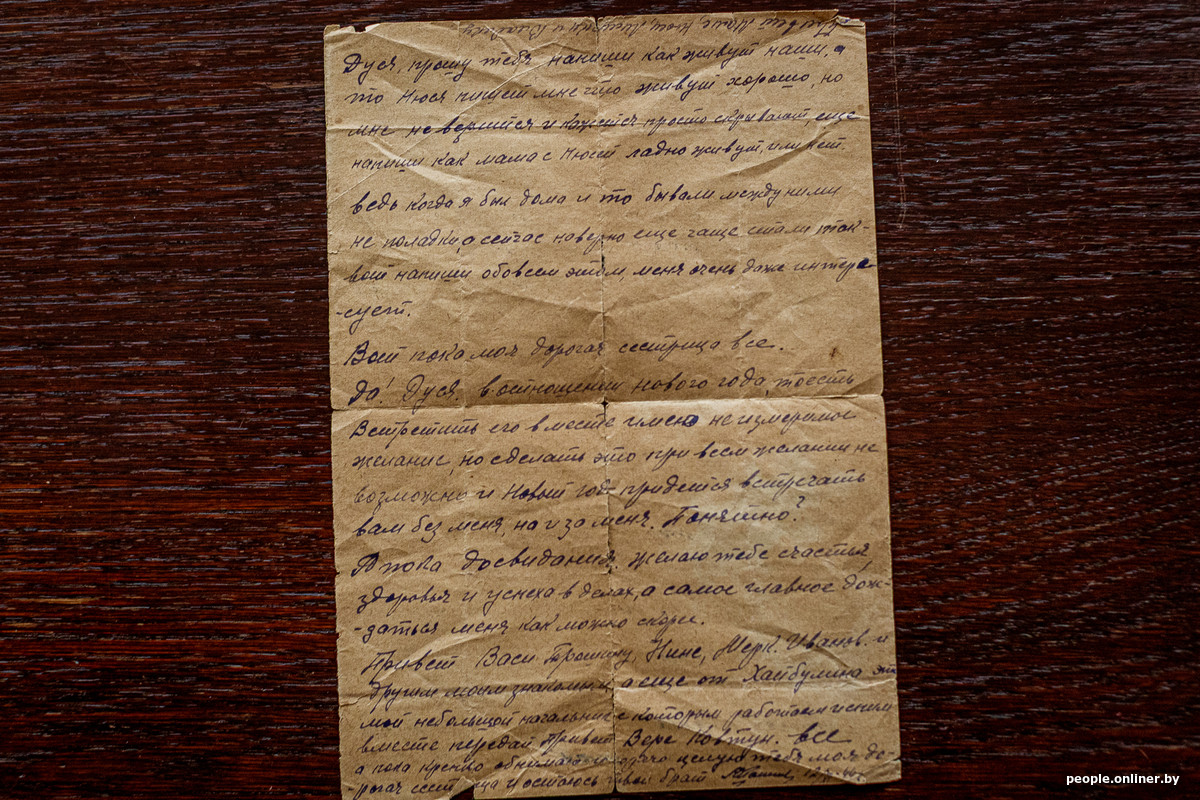

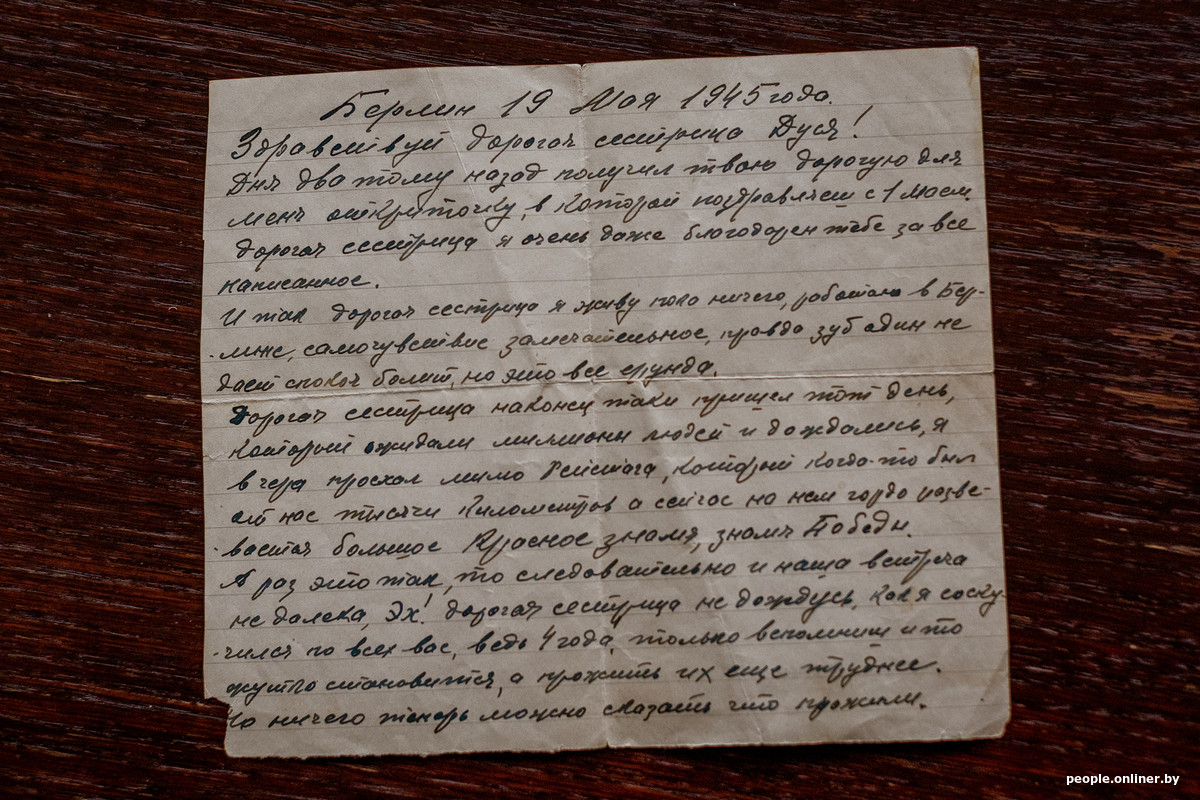

Сохранилось письмо Михаила сестре, написанное вскоре после Победы.

«Берлин, 19 Мая 1945 года. Здравствуй дорогая сестренка Дуся! Дня два тому назад получил твою дорогую для меня открыточку, в которой поздравляеш с 1 Маем. Дорогая сестрица, я очень даже благодарен тебе за все написанное.

И так, дорогая сестрица, я живу пока ничего, работаю в Берлине, самочувствие замечательное, правда, зуб один не дает спокоя — болит, но это все ерунда».

Об окончании войны мужчина писал тем возвышенным слогом, который можно слышать в старых советских фильмах. Мы-то думали, что живые люди так красиво не говорили, а вот:

«Дорогая сестрица, наконец-таки пришел тот день, который ожидали миллионы людей, и дождались. Я вчера проехал мимо Рейхстага, который когда-то был от нас < за> тысячи километров, а сейчас на нем гордо развевается большое Красное знамя, знамя Победы. А раз это так, то, следовательно и наша встреча не далека. Эх! Дорогая сестрица, не дождусь, как я соскучился по всех вас, ведь 4 года — только вспомниш и то жутко становится, а прожить их еще труднее. Но ничего, теперь можно сказать, что прожили».

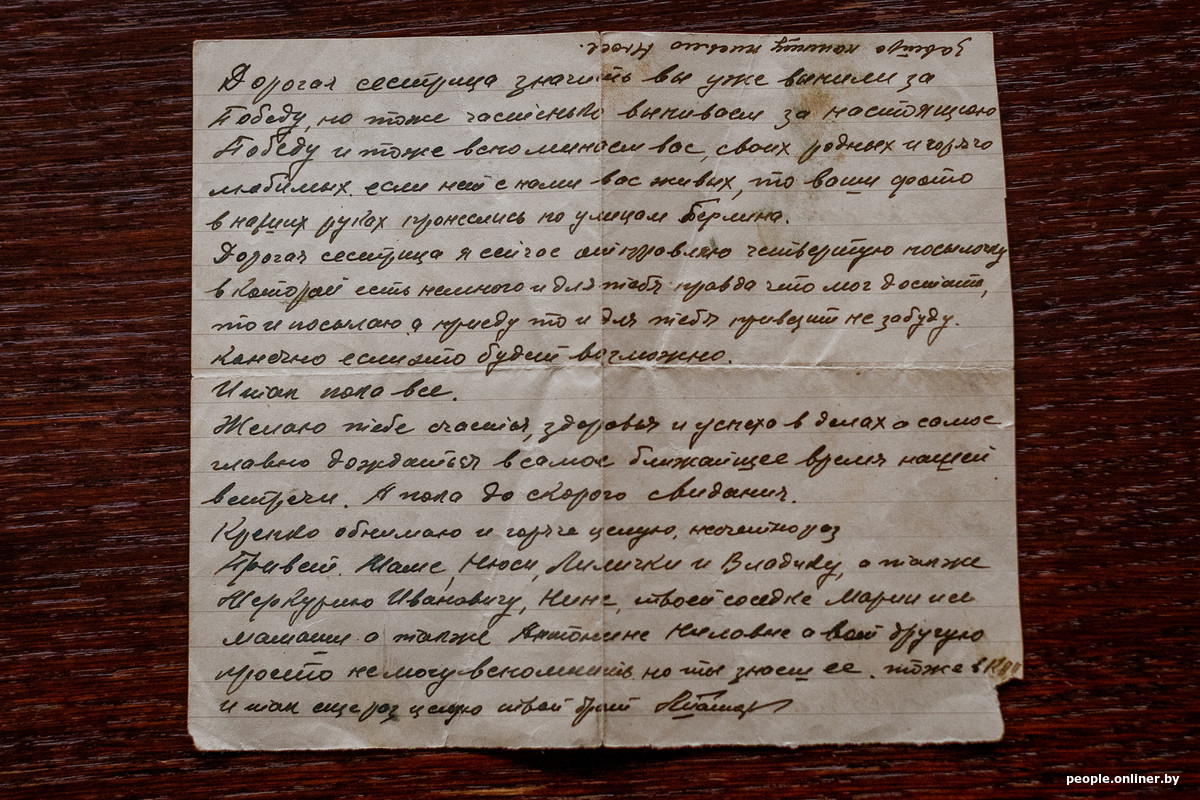

«Дорогая сестрица, значить, вы уже выпили за Победу, но < мы> тоже частенько выпиваем за настоящюю Победу, и тоже вспоминаем вас, своих родных и горячо любимых. Если нет с нами вас живых, то ваши фото в наших руках пронеслись по улицам Берлина».

Домой Михаил вернулся только 31 декабря 1945 года.

— Мама рассказывала об этой встрече с ее отцом много раз. Был уже поздний вечер, темно. Семья была дома, как раз вспоминали, что папа не вернулся с войны: наступил Новый год, а он в Германии. И вдруг на улице залаял Цезарь — охотничья собака жила в будке, на привязи. Лай был какой-то необычный. Стук в дверь. Мужской голос говорит: «Это я». А его голос уже и забыли — за четыре года-то. Боялись открывать. Все-таки 84-й участок — это бог знает где! Всяких неприятных товарищей в округе хватало, и, случись что, никто бы не помог. А потом открыли и видят: это папа пришел с войны.

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by