Акулы советского капитализма: как зарабатывали миллионы первые белорусские кооператоры

Закон о кооперации, принятый 26 мая 1988 года и вступавший в силу с 1 июля того же года, провозгласил создание в СССР «социалистических кооперативов». Документы из белорусских архивов раскрывают некоторые яркие страницы истории белорусского (тогда еще советского) предпринимательства. О том, как зарабатывали миллионы 25 лет назад, — в нашем материале.

«Строй цивилизованных кооператоров… — это есть строй социализма» © В. И. Ленин

Принятие Закона о кооперации способствовало быстрому росту числа кооперативов. В БССР на 1 января 1989 года действовало 2518 кооперативов, их число по сравнению с началом 1988 года увеличилось в три раза. Кооперативный товарооборот в БССР за 1988 год вырос в 12 раз и составил 143,1 млн рублей.

Задачи кооперативной реформы были прямо указаны в Законе о кооперации: удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в продовольствии, товарах народного потребления, жилище, продукции, работах и услугах с высокими потребительскими свойствами. Органы юстиции и внутренних дел БССР, державшие кооперацию под своим бдительным контролем, в начале 1989 года сообщали Совету министров БССР, что деятельность кооперативов в основном направлена на выпуск дефицитной продукции и оказание востребованных населением услуг. Тем самым «создаются дополнительные возможности для удовлетворения растущих материальных и духовных потребностей населения, демократизации хозяйственной жизни».

Глава МВД БССР В. А. Ковалев докладывал в Совмин в феврале 1989 года: «Кооператив „Березина“ при МАЗе производит автоприцепы для индивидуальных владельцев транспорта, поставляет их в ФРГ, кооператив „Ретро“ производит мебель, пользующуюся повышенным спросом, причем по ценам значительно ниже государственных».

Появилось множество кооперативов по производству бытовых мелочей, стоивших гроши, но приносивших кооператорам огромные доходы, потому что советские люди, измученные тотальным дефицитом, разметали все. Например, кооператив «Радуга» при Могилевском комбинате надомного труда занимался изготовлением липких аппликаций с последующей их продажей через киоски «Союзпечати». Производство копеечного товара окупилось с рентабельностью более 800% и принесло кооперативу за шесть месяцев 274 тыс. рублей дохода.

В 1989 году рост числа кооперативов продолжился. По докладу Госплана БССР, на 1 января 1990 года в республике действовало 5747 кооперативов, в которых было занято 127,6 тыс. человек. Этими кооперативами было произведено продукции и услуг на 938,8 млн рублей.

Что не разрешено — запрещено

Советская кооперация развивалась в стране, в которой идеология была превыше всего. Хотя перестройка и вызвала определенные сдвиги в обществе, монополию КПСС на власть еще никто не отменял. С самого начала были определены виды деятельности, которыми кооперативам категорически запрещено было заниматься. Наряду с обычными и для западных государств запретами на торговлю и производство оружия, боеприпасов и взрывчатки, наркотиков и ядов, кооперативам запрещалось:

- производство кино- и видеопродукции, организация обмена, продажа, прокат и публичная демонстрация кино- и видеопродукции;

- тиражирование кинофильмов, фильмов и программ на видеоносителях и все связанные с этим виды деятельности;

- издательская деятельность по выпуску произведений науки, литературы и искусства.

В одном параграфе с оружием и боеприпасами упоминался также запрет на обучение каратэ и другим видам восточных единоборств. В советском уголовном кодексе еще с 1981 года существовала статья за «незаконное обучение каратэ». В феврале 1989 года в своем письме Госкомспорту Совмин БССР напомнил, что деятельность кооперативов по всем видам восточных боевых единоборств (каратэ, таэквондо, кунг-фу, айкидо, джиу-джитсу и др.) запрещена. Преподавание китайской оздоровительной гимнастики «ушу» разрешалось только лицам, прошедшим специальную подготовку при Госкомспорте и получившим удостоверения. Этот запрет был снят лишь в декабре 1989 года.

Запрещены были валютные операции, азартные игры, производство алкогольных изделий, операции с драгметаллами. Запрещалось изготавливать или реставрировать иконы и вообще предметы религиозной символики и атрибутики вплоть до свечей.

Время костоломов

Партия не собиралась терпеть кооперативных конкурентов на культурном и идеологическом фронте. Но, как показывают документы, как раз эти фронты и трещали по всем швам. В апреле 1989 года Комитет народного контроля и Минфин СССР отчитались о проверке кооперативов по СССР на предмет осуществления ими запрещенной деятельности. Выводы были неутешительными: нарушения выявлены в каждом десятом кооперативе, в том числе и в Беларуси:

«Наиболее распространенными из запрещенных видов кооперативной деятельности остаются прокат и демонстрация видеопродукции, хотя повсеместно они считаются прекращенными.

В г. Минске теперь широко рекламируется местной печатью прокат частными лицами видеотехники и видеофильмов.

В афише о демонстрации видеофильма „На сборах“ в общежитии №5 Белорусского технологического института зазывающе подчеркивалось, что он более порнографичен, чем „Жевательная резинка“.

Как правило, демонстрируются не закупленные для проката в стране фильмы, без продажи билетов и по произвольно устанавливаемым ценам. В большинстве случаев идет бесконтрольный показ зарубежных видеофильмов, культивирующих жестокость, насилие и эротику, наносящих нравственный и моральный ущерб людям, и прежде всего молодежи.

В г. Подольске Московской области кооператоры обосновались в помещении напротив горкома КПСС и горисполкома. В день Советской Армии 23 февраля они демонстрировали видеофильм „Время костоломов“».

Gaudeamus igitur: в бизнес двинули и комсомольцы

Эйфория, возникшая от осознания того, что теперь, наконец, можно быть легальным советским бизнесменом, кружила головы даже комсомольцам. Примером розовых мечтаний о «кооперативном будущем» может служить кооператив «Гаудеамус» клуба научно-технического творчества молодежи при ЦК ЛКСМБ. В мае 1989 года его правление обратилось лично к председателю СМ СССР Рыжкову Н. И. с просьбой помочь приобрести ротапринт и компьютер с принтером. Кооператив должен был заниматься разработкой и изданием программ и учебных пособий, разработкой и производством технических средств обучения. Руководство кооператива с гордостью сообщало Рыжкову:

«Принцип оплаты труда в кооперативе — коммунистический. Каждый член кооператива получает столько, сколько ему нужно, но не более своего фонда заработной платы, который определяется на собрании в зависимости от конкретных результатов его деятельности.

Заработанные средства от своей деятельности кооператив обязуется вложить в строительство университета „Гаудеамус“ — университета нового типа:

1. В университете не будет вступительных экзаменов. Все экзамены в процессе обучения добровольные.

2. Все граждане СССР, иностранные граждане, а также учащиеся любой страны могут получить в нем образование или пройти любой курс по выбору».

Кооператив сообщал, что при университете планируется создать сеть НИИ, предприятий, кооперативов всех сфер деятельности, связанных с университетом и использующих его научные разработки. Правление обещало привлечь к деятельности университета ведущих ученых и специалистов СССР, Англии, США, Японии и других стран.

«При университете будет построена сеть экспериментальных современных школ. Цель школы — воспитание всесторонне развитого полноценного гражданина. Минимум в школе обязательных предметов, максимум — факультативных. Максимум самостоятельности школьникам, максимум свободы, максимум возможностей.

Кооператив „Гаудеамус“ обязуется построить для жителей поселка Колодищи Минского района современный Дворец культуры, современный спортивно-оздоровительный комплекс, современную больницу, современный торговый центр и другие объекты социально-культурного назначения.

Правление кооператива обязуется приложить максимум сил, чтобы сделать университет „Гаудеамус“ флагманом мировой науки, флагманом гуманизма, флагманом самой высококачественной продукции в мире».

Но эти наполеоновские планы, видимо, не тронули задубевшие сердца правительственных чиновников. В приобретении оборудования кооперативу было отказано. Университет «Гаудеамус» так и остался флагманом неумеренной фантазии кооператоров.

Миллион Аллы Пугачевой

Иногда деятельность белорусских кооперативов становилась причиной крупных скандалов. Советская пресса перестроечных времен уже имела возможность проводить собственные расследования.

Примером может служить история с кооперативом «Дизайн-Реклама», созданного в Минске при государственном объединении по пропаганде театрального искусства «Белтеатр» в феврале 1989 года. По уставу, кооператив должен был помогать театрам в деле рекламы и популяризации белорусского театрального искусства. Но, как выяснилось позже, в основном кооператив занимался организацией концертов в Минске известных артистов: рок-группы «Кино» и театра-студии Аллы Пугачевой. Примадонна советской эстрады дала пять концертов на минском стадионе «Динамо» в августе 1989 года. Несмотря на дорогие билеты — от 4 до 6 рублей, — на концертах был аншлаг.

Естественно, такое событие подробно освещалось в СМИ. В одном из телеинтервью директор «Белтеатра» обронил фразу о том, что театру-студии Пугачевой было выплачено 70% доходов от концертных сборов. Журналисты БЕЛТА, прикинув цены на билеты и вместимость стадиона, подсчитали, что гонорар Аллы Борисовны за пять концертов должен был составить около миллиона рублей. В «Советской культуре» и «Вечернем Минске» появились негодующие статьи, авторы которых указывали, что государственные концертные организации не выдерживают конкуренции со стороны кооперативов, доходы в бюджет падают, а миллионы рублей перетекают в карманы эстрадных артистов и антрепренеров.

Магическое число «миллион» вызвало большой резонанс в СМИ. Газеты пестрели броскими заголовками: «Миллион для Пугачевой», «Миллионы, миллионы… васильков», «Сколько стоит суперзвезда», «Призрачный миллион Аллы Пугачевой». «Звязда» и «Знамя юности» выступили в защиту певицы, обвинив журналистов БЕЛТА в непрофессионализме и раздувании ложных сенсаций. Утверждалось, что реальная сумма гонорара была меньшей на порядок, но точных цифр ни знал никто.

В своем интервью газете «Звязда» сама Пугачева заявила: «Ну, допустим, я за пять концертов и взяла бы этот миллион. Но кого это интересует? Да радоваться этому нужно! Ну скажите, почему вы не можете представить меня миллионершей?»

17 сентября 1989 года в «Советской Белоруссии» вышла статья «Дело о миллионе», где журналисты БЕЛТА предъявили справку Минфина БССР, по которой общая выручка от проведения в Минске концертов Пугачевой составила 1 066 135 рублей. Из них в соответствии с договором театру-студии причиталось 669 637 рублей 60 копеек.

Признав, что сумма гонорара певицы до миллиона недотянула, журналисты обратили внимание на факт приобретения театром-студией в Минске грузовика МАЗ с прицепом (строго фондируемая продукция), двух холодильников, очередь за которыми в Минске растянулась на несколько лет, на аренду Пугачевой правительственного коттеджа. Заканчивалась статья гневным эпилогом: «Кооперативное движение на ниве культуры вызывает много закономерных вопросов».

Отголоски этого скандала побудили к действиям и белорусское правительство. В сентябре 1989 года Совмин БССР поручил сразу трем ведомствам: Минфину, Минкульту и Минюсту — проверить деятельность кооператива «Дизайн-Реклама». Проверка затянулась на полгода, в результате Минфин постановил взыскать с кооператива штраф на сумму 65,2 тыс. рублей, однако «миллион» Пугачевой остался при ней.

Космические прибыли

Гораздо менее известной общественности стала история гомельского кооператива «Спутник», хотя деньги в нем крутились значительно бόльшие. Созданный в марте 1987 года при «Гомсельмаше» кооператив занимался изготовлением технической документации и до определенного времени ничем не выделялся. Но осенью 1988 года «Спутник» открыл золотую жилу — стал издавать «Пособия по бухгалтерскому учету», «Методические рекомендации по внедрению арендного подряда», «Методические разработки по организации кооперативов» и другие учебно-методические пособия. В СССР был огромный спрос на литературу такого рода. За четыре изданные и реализованные с ноября 1988 по март 1989 года тиражом в 23,7 тыс. экземпляров книги «Спутник» заработал свыше 7,5 млн рублей! Пособия продавались предприятиям и организациям по 195—250 рублей за книгу, при том что Госкомиздат определял максимальную цену для таких изданий в 57—65 копеек.

Как установила потом прокуратура, среднемесячная зарплата членов кооператива за 1988 год составила 7,5 тыс. рублей, а его руководители получили за 1988 год более 100 тыс. рублей каждый.

Напомним, что заниматься издательским делом кооперативам запрещалось. Между тем «Спутник» печатал свои брошюры не где-нибудь, а прямо в издательстве Гомельского обкома КПБ. Миллионные доходы позволяли кооперативу щедро вознаграждать людей, способствовавших его деятельности. В апреле 1989 года прокурор БССР Г. С. Тарнавский отмечал: «Особую тревогу вызывает опасность сращивания должностных лиц советских правоохранительных органов и контрольных служб с кооператорами».

Авторы книг получали за свой труд щедрые гонорары — десятки и сотни тысяч рублей. Юрист Железнодорожного райисполкома г. Гомеля (где был зарегистрирован устав кооператива) получил вознаграждение в 20 000 рублей. Эксперт облфинуправления, который проводил проверку этого кооператива, получил 21 000 рублей. На фиктивных должностях в кооперативе числились несколько работников Железнодорожного райисполкома г. Гомеля, также получавших огромные зарплаты. Рекламу «Спутнику» и его изданиям обеспечивал московский всесоюзный журнал «Изобретатель и рационализатор», редактор которого находился на содержании у кооператива.

Естественно, что правительство республики не могло не отреагировать на подобные факты. В марте 1989 года кооперативу было объявлено решение Железнодорожного райисполкома г. Гомеля о прекращении незаконной издательской деятельности и приостановке обслуживания его банковского счета. На счету кооператива остались миллионы рублей. Ликвидационный комитет кооператива (то есть бывшее правление) с помощью фиктивных авизо и разного рода «безвозмездных переводов» сумел перевести на счета других кооперативов в России и Литве более 600 тыс. рублей (это лишь те, которые удалось отследить прокуратуре), которые потом были обналичены и переданы руководству «Спутника». Один миллион по решению Госарбитража СССР был изъят со счета «Спутника» в пользу дирекции Центрального телевидения и радиовещания в Москве (якобы за рекламные услуги в первом квартале 1989 года). Аналогично 825 тыс. рублей были взысканы в пользу московского кооператива «Уют».

В общем, к тому времени, когда гомельский областной суд постановил наконец изъять деньги кооператива в местный бюджет, на счету оставалось чуть более 500 тыс. рублей.

Руководство и сотрудники кооператива «Спутник» продолжили свою предпринимательскую деятельность в Москве. Более того, они сумели добиться отмены решения местных властей о закрытии кооператива. В октябре 1989 года Госарбитраж СССР признал недействительным решение Железнодорожного райисполкома г. Гомеля о ликвидации кооператива. Многочисленные протесты областной и республиканской прокуратуры, в том числе и по фактам фиктивных денежных переводов, действия не возымели.

Впрочем, по советскому законодательству, бесспорным было лишь нарушение кооперативом «Спутник» запрета на издательскую деятельность. Все остальные «нарушения» кооператива были вполне типичными проявлениями противоречий Закона о кооперации и советской экономической и правовой реальности.

Предприниматели или спекулянты?

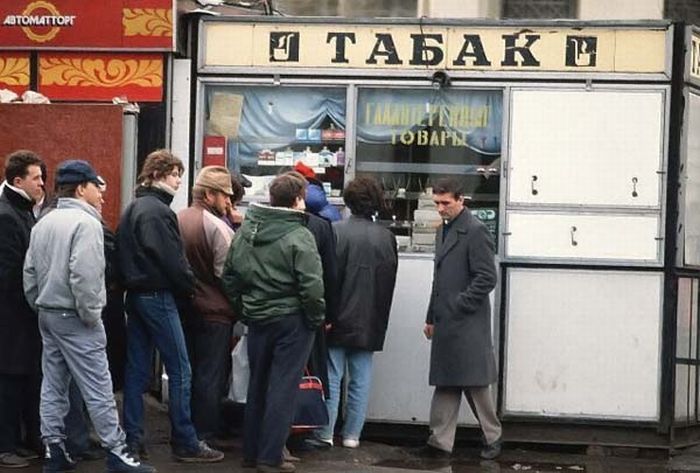

Задуманная для удовлетворения потребностей советского населения, кооперация неожиданно стала конкурентом того же населения на потребительском рынке, который и так страдал хроническим дефицитом. Получая кредиты в банках, шустрые кооператоры скупали остродефицитные продукты и товары и, пользуясь своим правом на свободные цены, перепродавали их в других местах, иногда даже за пределами БССР. В результате деятельности кооператоров товарный дефицит многих видов продуктов в государственной торговле лишь усилился. Высокие цены на продукцию кооперативов вызывали недовольство населения.

Спекуляция стала одним из самых распространенных злоупотреблений в кооперативной сфере. В отчетах МВД БССР не раз перечислялись незамысловатые схемы:

«Кооператив „Дары леса“ при Брестской райзаготконторе закупил у Брестского лесхоза 8,4 т грибов по цене 80 коп. за 1 кг, которые реализовал райзаготконторе и АПК „Западный Буг“ по 3 руб. за 1 кг без переработки и по 3—4 руб. за соленые. Кооперативом „Планета“ при Витебской агрофирме „Двина“ закуплено у кооператива г. Каушаны Молдавской ССР 4836 банок зеленого горошка по цене 90 коп., который реализован Шумнянскому сельпо Витебского района по цене 1 руб. 40 коп.

Кооператив „Дары природы“, созданный при Партизанском райпищеторге г. Минска, приобретал строительный материалы в магазинах №11 и 12 розничного торгового объединения „Мебель“, которые перепродавал за пределы республики колхозам и совхозам Молдавской ССР, там же скупая фрукты. Этим кооперативом единовременно скупалось до 1000 м линолеума, более 600 кв. м плитки, до 1500 кв. м ДВП, 5 т цемента. Всего, таким образом, было приобретено для перепродажи строительных материалов на 35,7 тыс. рублей».

Причем в УК БССР давно существовала 151-я статья — «спекуляция». Но применять ее можно было только к физическим лицам, а не к кооперативам. Поэтому максимальным наказанием для спекулянтов-кооператоров были изъятие «незаконных» доходов в бюджет и штрафы.

P. S. Просуществовав всего несколько лет, кооперация конца 1980-х годов стала яркой страницей истории советской и белорусской экономики. В наследство следующему, суверенному поколению предпринимателей кооперация оставила кадры, молодую энергию, какой-никакой опыт и, что самое главное, немалые финансовые ресурсы.