Белорусский ликвидатор о страхе, долге и обмане

Сегодня утром ликвидатор Петр Ивахненко пойдет в церковь. Каждый год 26 апреля он ходит на службу в небольшой храм военной части в Околице. После будет поминальный стол, и вместе с друзьями Ивахненко выпьет 100 грамм. Потом он положит цветы к памятнику, который ветераны установили тут же, в городке, за свой счет. «Как здоровье? Держусь!» — перебросятся они между собой. Все слова про Чернобыль сказаны… Или нет? Воспоминания ликвидатора катастрофы на ЧАЭС — в рубрике «Лица».

* * *

Мне 66 лет, и у меня обычная советская биография. Родился в Гомельской области. Окончил школу, потом военное училище. Служил в рядах Советской Армии. Уволился в запас в звании майора. Женат, есть двое сыновей. Живу в Околице. Работаю в системе ЖКХ. А еще в моей жизни был Чернобыль…

26 апреля 1986 года я никак не запомнил. Это был один из многих дней. Светило солнце. Люди гуляли по улицам. Было ветрено. С ветром нам тогда не повезло.

Вскоре появились слухи. Говорили, что в Чернобыле что-то нехорошее. Но служба шла своим чередом.

Я служил замкомандира батальона 259-го отдельного механизированного полка гражданской обороны СССР. Жена работала шифровальщицей. Она первой узнала, что случилась беда. В часть пришла секретная телеграмма.

1 мая, в праздник трудящихся, у нас было построение. На плацу нам и объявили: тревога. Взорвалась атомная электростанция. Общий сбор — выдвигаемся на следующий день.

Было ли страшно? Мы тогда прощались с женами и детьми, как будто уходили на войну. На бой, в котором невозможно победить. Потом страшно было еще несколько раз. Когда первый раз увидел рыжий лес. Когда забрали в санчасть первых бойцов-однополчан. И когда они не вернулись.

* * *

2 мая мы выдвинулись. Огромная колонна: голова в Бобруйске, а хвост еще в Минске. Техники было много. В полку на то время служило около 500 человек, солдаты срочной службы в том числе.

Перебазирование длилось полтора дня. Мы вошли в Брагин, потом в деревню Петьковщина. До станции от места дислокации было 20 километров по прямой.

В дороге уже знали, что будем делать: вести химическую разведку, обволовывать Припять, строить могильники. Рыли котлованы, обкладывали их прокладками из резины, закапывая в ямы остатки разрушенных домов, шифер, бутылки, землю. Снимали сверху по 5—7 сантиметров слоя.

Начинали работать с раннего утра, как только взойдет солнце. Как оно взошло, нас кормят — и поехали пахать. Лишь когда солнце заходит — назад, на ночлег.

Были ли мы защищены? У каждого был плотный зеленый костюм с пропиткой, спасающий от пыли. У каждого противогаз. Но первый страх быстро прошел. И вот уже вскоре и солдаты, и офицеры, наплевав на опасность, противогазы снимали.

Дозиметры нам вначале не выдавали. Измерения осуществлял взвод химической разведки. Естественный фон был превышен в 500—700 раз. Никаких подписок про неразглашение не существовало. Особист только предупредил: не надо лишний раз трепать языком.

Конечно, мы многого не знали. Как погубили киевский полк, который зашел туда первым? Приезжает начальник химической разведки: «Товарищ полковник, нельзя в эту зону входить, радиация почти 1000 рентген». А смертельная доза — 400. Ему в ответ: «Ты что, дурачок? Какая радиация? Приказ!» Через месяц киевлян оттуда вывели. Но и месяца хватило.

* * *

Мы отселяли людей, фактически выпроваживали их. Нам давали грузовики, автобусы — грузили туда свиней, коров. Все и всех вывозили из зоны. На Полесье богатые деревни. Красивые, ухоженные. И все стоят мертвые, пустые. Это поражало. Вызывало депрессию.

За неделю скот и людей вывезли. Стали организовывать пусо — пункты специальной обработки. Туда загоняли технику.

Для личного состава баня была обязательной каждый день. А вот стирка — раз в неделю. По той экономике, в которой мы жили, государство вряд ли могло обеспечить условия лучше. Кормежка четыре раза в день, соки… Сразу давали перед приемом пищи красное вино. Но наши люди меры не знают. И вот уже начальство меняет тактику. Вино, объясняют нам, очень вредно при радиации. Из рациона его убирают.

Как мы жили? Да пытались делать вид, что страха нет. Солдатики, несемейные, крутили романы. Рушились семьи, создавались новые. Знакомая из Брагинского исполкома рассказывала: за то время, пока стояли войска, в районе случился демографический взрыв. Детей родилось больше в пять раз. Про опасность, про последствия вряд ли кто-то задумывался.

С опасностью мы сжились… Представьте: лето, огороды пустые, вишни, яблоки, клубника. Клубника по радиации превышала норму в 700 раз. А мы ей объедались. Ловили рыбу в реке, бешено радиоактивную. Это послевкусие никогда не забыть. Как будто железо съел, а оно застряло в глотке. И жужжание в ушах — постоянное, непроходящее. Будто какой-то самолет все время в небе. Кружит и кружит.

* * *

Самая тяжелая работа — на обваловке Припяти. Нужно было сделать так, чтобы загрязненные сточные воды не попали в реку. Это был тяжелый физический труд.

Что я только так не делал. Обустраивал городок для зимовки, мотался по районам, выбивал стройматериалы. Сгорела баня — построил своими руками. Надо было как-то обеспечивать хотя бы элементарный комфорт.

Да, делали и много глупости. Грубо говоря, сегодня сняли слой грунта, измерили — 70 рентген. Отвезли в могильник, пришли завтра — на том же месте уровень уже 90. Где резон?

Дороги, проселки, обочины поливали немецким клеем. Дорогущим! Клей перемешивался с пылью, и работа вскоре становилась бессмысленной.

* * *

Мы понимали, что являемся участниками большого дела. Как тогда говорили, спасаем мир от ядерной чумы. Это был, что ли, наш долг.

Двое бойцов работали на станции, снимали графит. Такая ИМР-машина, гусеничная, поднимает людей. Они в свинцовых жилетках, защита в паховой зоне. Сбросят с крыши по 20 лопат — и назад.

К осени эти двое умерли. Слухи поползли, что вскоре умрем мы все. Через год умер начальник химразведки…

Дезертиров не было. Был в полку один мародер только. Но никто не бежал. Работать на станцию ездили исключительно по желанию, уже зная о последствиях. Все были предупреждены. Офицеры чередовались. Я выхожу перед строем, говорю: «Кто со мной на АЭС?» И желающие всегда находились.

А вот когда в Хойники ввели прибалтийский полк, эстонцы забастовали, не пошли в зону. И их вскоре вывели.

* * *

Это был уникальный случай — с нашим полком. Никто в СССР не проработал в зоне дольше — год и один месяц. Таких вы больше не найдете. Уже потом это назвали преступлением. В особенности то, что среди ликвидаторов были срочники. Молодые ребята без детей, семей.

Вышли из зоны мы только благодаря нашим женам. Они нас оттуда вытащили, начав писать письма. Не командованию, это было без толку. Писали в международные организации, в Швейцарию: «Как можно больше года держать людей в условиях радиации? Разве наши мужья — подопытные кролики?» Чудо, но их услышали.

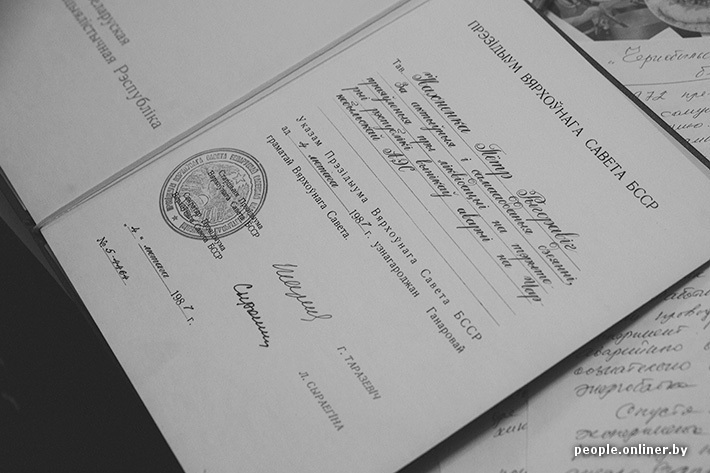

В 1987 году мне дали грамоту Верховного Совета. К грамоте — 2000 рублей и талон на «Жигули». После нас ордена и медали посыпались как из рога изобилия.

* * *

К сожалению, я не знаю, что стало со многим парнями срочной службы. Они разъехались по всему Союзу. Мы были полными болванами, не брали даже адреса, чтобы после вести переписку. Кто из них жив сейчас? Хотелось бы узнать.

Человек 25 из офицеров и прапорщиков за эти годы потеряли. 90% случаев — рак. Рак желудка, рак мозга, рак щитовидной железы. Это Чернобыль.

У меня со здоровьем все нормально. Занимаюсь спортом. Играю в футбол. Проводим кубок Малофеева, это мой хороший друг.

Единственное, что меня гложет, что не дает покоя — то, как поступило с нами государство. Я уважаю тех, кто воевал в Афганистане. Но любая война дает человеку шанс. Если ты грамотный человек, тактически обучен, ты можешь хотя бы попытаться уклониться от пули. От радиации мы спрятаться не могли.

Афганские льготы есть и сейчас, а у нас, ликвидаторов, отобрали все, даже удостоверение. Ничего не осталось. Разве после смерти родственникам что-то дадут. Сейчас мы просто потерпевшие. В Украине, России так с людьми не поступили.

Это понятно, что льготников стало слишком много. Но ведь это государство не организовало правильно структуру их учета. Я отработал в зоне год и месяц, с первых дней. Но и тем, кто был там через три года, давали точно такое же удостоверение.

Приехал водитель коров забирать, вечером обратно на Минск — он уже чернобылец. Приехала лаборантка из Гомеля, взяла анализы — она чернобылец. Приехала Алла Пугачева, выступила перед нами с концертом — и она чернобылец. А сколько работников исполкомов выбили себе льготы?

Но это не меняет дела. Того факта, что нас обманули. Предали. Мы лазили по грязи в первые дни после катастрофы, жили в палатках, радиоактивный песок трещал у нас на зубах. И мы остались ни с чем.

* * *

Петр Ивахненко часто выступает перед молодыми военнослужащими. Ведет активную общественную жизнь. Состоит в партии с утопичным названием — труда и справедливости.

Он трудился всю жизнь, но со справедливостью получилось не очень. Ликвидатор крутит в руках старые фотографии. На них его друзья, кого-то уже нет в живых. Он говорит: «Не знаю, сколько проживу. А вдруг радиация прибавит мне лет? Но вот что я понял и решил. Тогда, в 1986-м, родине мы сказали „да“. Если бы меня позвали еще раз, я бы ответил отказом. Да, именно так. Сейчас я сказал бы „нет“».

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. db@onliner.by