Дверь с секретом. История одной находки на месте старого дома

Дверь с секретом. История одной находки на месте старого дома

Эта история напоминает злую новогоднюю сказку — с романтическим началом, драматическим продолжением и без счастливого финала. В середине 1980-х годов в частном секторе Гомеля сносили старый дом. Дверь потащили в строительный мусор, но по пути порвали обивку. Из-под нее посыпались письма. Судя по всему, так под дерматином они пережили оккупацию и шестерых генсеков. Потом бревенчатый дом перевезли за город, собрали — теперь это дача. А переписку парня и девушки из 1930-х передали нам. Возможно, это тот случай, когда обстоятельства позволяют читать чужую почту. И сравнивать — их и нас.

Когда расчищали под многоэтажки улицу Воровского, старый дом купило под снос семейство гомельчан. Они впоследствии и передали нам увесистую пачку писем. В ней — непростые отношения парня и девушки в тоталитарных интерьерах. Концентрированная история на обрывках бумаги, бланках «Северолеса», листах конторских журналов.

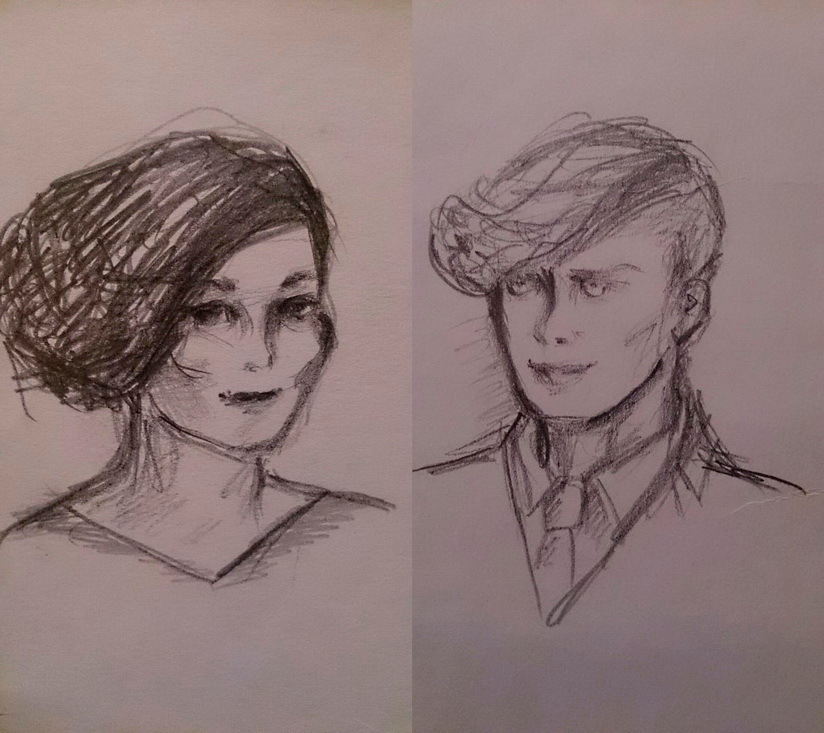

Любовь, ссоры, ласки и ревность по переписке требуют немалой сноровки. Тем более если это бумажные письма, а между адресатами тысячи километров. В начале этой истории ее герои совсем молоды: Людмиле Владимировне Силиной 18 лет, ее возлюбленному Владиславу Наполеоновичу Рытвинскому — 25. Говорят, в двери были также ветхие снимки авторов. Их даже носили в фотоателье, пытаясь восстановить, но изображение просто осыпалось. Когда наша надежда увидеть лица героев этой фантастической истории почти умерла, нынешняя хозяйка сруба Татьяна неожиданно сама предложила: «Я попробую нарисовать по памяти».

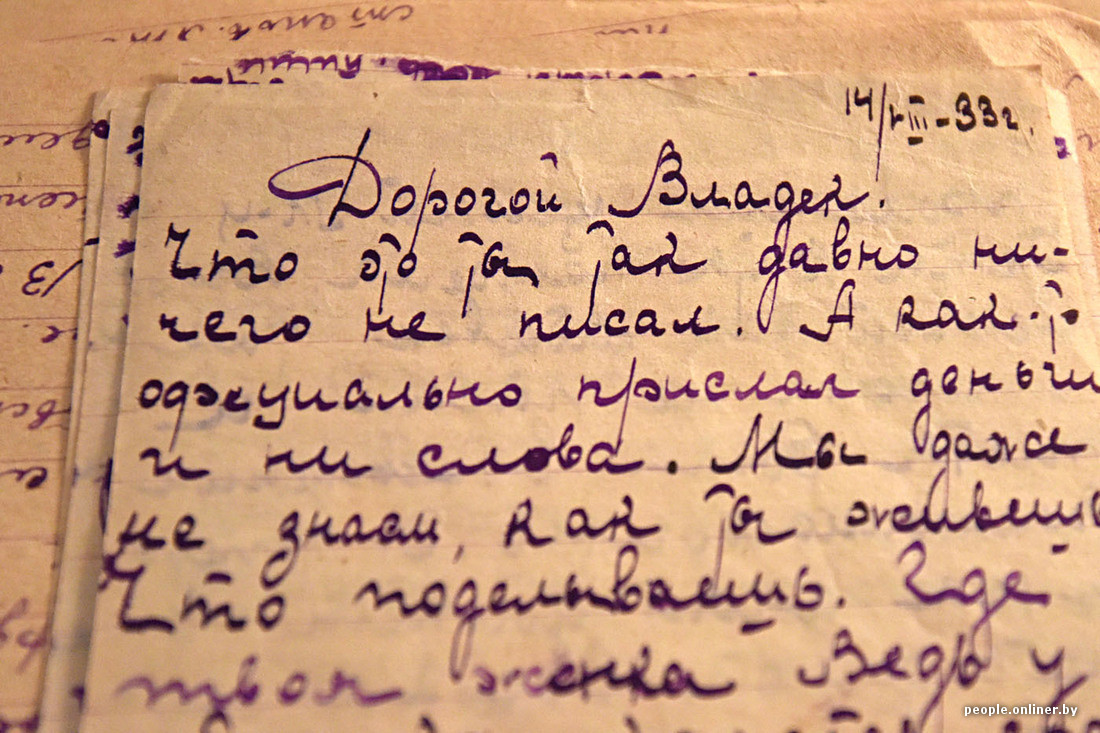

Самые ранние «главы» этого романа относятся к началу 1931 года. По законам жанра, безмятежное начало пронизано темой любви. Как известно, ничем хорошим это не кончается… Молодые люди называют друг друга Миля и Владек — и пишут друг другу едва ли не по несколько раз в день: «Моя радость! Как я тебя люблю, это просто ужас…»

Из содержания писем понятно, что познакомились они в 1930 году в Алма-Ате. Читая первые письма, будто смотришь довоенный фильм, в котором колонны энтузиастов непрерывно маршируют строить светлое будущее.

Многостраничные послания изложены очень грамотно: запятые, -тся и -ться, не-ни, одел-надел… Нынче секреты написания этих конструкций утрачены.

«…Был в кино и только настроение испортил. Не буду больше смотреть Гарольда Ллойда [американский актер и режиссер, известный по немым комедиям — прим. Onliner.by]. У него ведь хорошенькая партнерша, и он там мило и весело проводит с ней время. У меня тоже есть жена — милая, любимая и такая желанная. Но где она? За тридевять земель у царя Гороха…»

Вокруг Владека пока старый уютный Гомель, где даже штампы на справках выполнены на четырех языках: белорусском, идише, русском и польском.

Миля дожидается его в Москве, чтобы вместе строить ячейку общества и наслаждаться неизбежно грядущим счастьем.

Многостраничные послания изложены очень грамотно: запятые, -тся и -ться, не-ни, одел-надел… Нынче секреты написания этих конструкций утрачены.

Внезапно энтузиасты прекращают маршировать. Счастливое кино кончилось.

«28.1.31. Сегодня же собери: одеяло, подушку, зимнюю шапку, чемодан, пару книжек по экономике — и проси у коменданта свиданья. По его распоряжению я снят с этапа». Владек — в Бутырке.

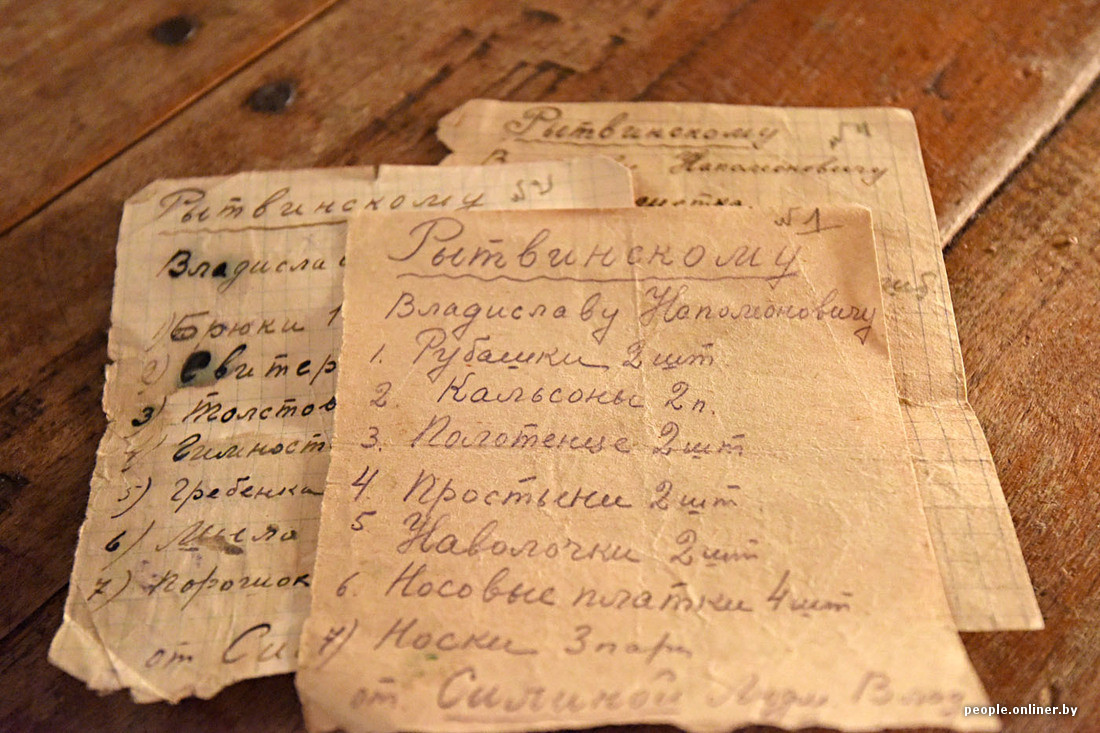

Скорбной стопочкой лежат листки, заполненные почерком Людмилы. Это списки того, что она носит в тюрьму. Где берет — загадка. Масло, шоколад, колбаса — страшный дефицит, который девушке явно не по карману.

Следом еще одна записка: «Милечка, я еще в Москве. Поторопись получить свидание, передай теплые вещи. Одеяло, подушка, зимняя шапка, чемодан и пару книг. Отъезд ожидаю со дня на день. Целую. Владек. Торопись!!» Судя по всему, молодой человек не на шутку взволнован: впервые он поставил лишний знак препинания. Поверх букв — роспись кого-то из администрации, подтверждающая, что письмо не содержит недозволенной информации.

Рытвинскому досталась популярная в те годы статья — 58-я, часть 10 — контрреволюционная деятельность. В частности, «пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти, а равно распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания». Каким образом парень подрывал строй и что распространял, так и остается неизвестным. Эту тему влюбленные в письмах не обсуждают. Но Владек, похоже, и сам верит, что в чем-то виноват.

Отдельной скорбной стопочкой лежат маленькие листки, заполненные аккуратным почерком Людмилы. Это списки того, что она носит в тюрьму возлюбленному. Где берет — загадка. Масло, шоколад, колбаса — страшный дефицит, который девушке явно не по карману.

На обороте каждого листка — ответ Владека: «Получил» — и роспись выданным карандашом. Парень судорожно старается приписать что-то про любовь. Но контролер тем же карандашом лишнюю лирику старательно замазывает. Иногда, впрочем, умышленно или случайно пропускает обрывки слов «люблю», «целую».

Приговор оказался довольно мягким — три года ссылки в Архангельске. Оттуда в Москву бурным потоком отправляются многостраничные послания на оборотах расчетных листов «Северолеса». Это самые романтичные в мире бланки суровой конторы: они на две трети заполнены поцелуями и уменьшительно-ласкательными суффиксами.

«…Мы будем жить на юге. Как и ты, я предпочитаю тепло. К черту проклятый север. Мы будем путешествовать, изъездим вдоль и поперек Советский Союз, — делится контрреволюционер. — Я читаю Фурманова „Мятеж“, и меня привлекает то, что все свои походы Фурманов провел вместе с женой. И так сердечно пишет про нее: „Это моя жена, мой верный друг, мой лучший товарищ…“»

В обратном направлении мчится такой же поток: «…Дорогой Владек, я хочу, чтобы ты знал, что я не унываю, что счастье еще не потеряно, что мы еще очень молоды и все впереди. Главное, чтобы ты меня любил. А я вся принадлежу только тебе…»

18-летняя Миля трудится токарем на авиационном заводе, посещает курсы английского языка и музыки. Она почти не спит (живет в пригороде Москвы, дорога на работу отнимает много времени) и редко ест, но успевает писать. Девушка рвется в Архангельск — надеется устроиться там хоть токарем, хоть на лесозаготовки. Но есть «режимные» тонкости.

Чтобы отвлечь возлюбленного от грустных мыслей, Миля рассказывает о заводских буднях, о том, как халтурят некоторые мастера и как одного из них она назвала сволочью.

«Что это еще за „сволочь“? — в ответном письме потрясен ссыльный. — Где ты набралась таких словечек? Что за жаргон?»

Если письма от парня нет несколько дней, возникает буря литературных эмоций: «…К горлу подкатывает комок! На глаза лезут и нависают, как бисер на нитку, слезы. Глаза, блуждая, натыкаются на пианино, но и оно не будит никаких желаний… Неужели ему лень написать своей любимой, единственной? Как горько!»

Буря отбушевала — и тут же: «В отношении снабжения стало лучше, все дают без ордеров. Купила недорогой бумажный джемпер за 5 рублей и полушерстяное платье за 11 — кое-как позволила себе эту роскошь. Совершенно не в чем ходить. Я уже бригадир, кроме того, работаю в стенгазете нашего цеха. Как помешанная не отхожу от книг. Меня восхищает, как Сталин метко, ярко и просто для понимания говорит. Мама ругается, что я постоянно в книжках, с ней не общаюсь. Читаю книгу немецкого коммуниста про Америку, очень увлекательно».

Ты пишешь: „Ноги мокрые, свирепствует грипп. Хочется кушать, а нечего“. Ты оскорбляешь меня таким поведением. Если на сберкнижке есть хоть рубль, почему не купишь себе что-нибудь на ноги?

Особых жалоб на быт в письмах Владислава нет, только констатация фактов: «Я живу в лагере административно высланных в бараке №24. Сплю на вторых нарах вповалку с другими. Паразитов разных пород и мастей чертова гибель. По этой причине я не хочу брать с почты посылку, которая пришла несколько дней назад. В такую грязь притащить одеяло и подушку не хочется».

Владек в письмах периодически ссылается на «Радио-параша» («сплетни, слухи, часто фантастические») — в его краях это самый авторитетный источник. «Ко мне можно приехать, только если получишь разрешение, — объясняет политзаключенный. — „Радио-параша“ приносит все новые вести — о том, что в Вологде снимают с поезда и сажают в тюрьму».

Сам Рытвинский не просит прислать ничего, кроме конвертов: «…Ты пишешь: „Ноги мокрые, свирепствует грипп. Хочется кушать, а нечего“. Ты оскорбляешь меня таким поведением. Если на сберкнижке есть хоть рубль, почему не купишь себе что-нибудь на ноги? Почему не купишь продуктов? Не знаю, получила ли ты те жалкие 50 рублей, которые я послал. Ты пишешь, что задержала посылку, так как туго с деньгами. Родная моя, я не чувствую нужды, и это только лишний груз, так как скоро меня перебросят — так говорит „Радио-параша“. Золотая моя, прошу, думай прежде всего о себе».

Я „вредитель“. Вредителям нет места в советском огороде. Остается примириться со своим положением и переключить крохи свободного времени на саморазвитие.

В переписке есть пробелы, поэтому некоторые повороты сюжета выглядят неожиданно. Миля внезапно оказывается в Алма-Ате, работает в отделе статистики Наркомзема. Она одна из немногих здесь, кто умеет пользоваться счетами и арифмометром. Теперь, учитывая расстояние, на доставку одного письма может уйти несколько недель.

Но переписка продолжается — хотя и возникают проблемы.

Тем временем Владеку приходится нелегко, он то и дело срывается: «Мне тяжело, одна боль и только страдания впереди…» Не на всех письмах указан год. Но есть другой способ хотя бы приблизительно восстановить хронологию. Чем дальше, тем более «нитевидным» становится почерк, его почти невозможно разобрать. С человеком что-то происходит.

Разбудила ругань в бараке (сам я теперь загибаю трехэтажные). Бранятся бригадиры из-за того, что никто не хочет вынести трупы двух умерших. Пью чай. Миля, ты мне столько чаю нанесла в тюрьму, что я его еще сейчас пью и конца не видно

«…Когда ты пишешь о своей работе на заводе, о волне соцсоревнования, которая так захватила тебя, мне делается очень больно. Ах, как тяжело бездействовать, когда там так интересно и так хочется работать. Теперь я чужой. Мое право теперь — только любоваться со стороны грандиозностью развивающегося строительства новой жизни. Я „вредитель“. Вредителям нет места в советском огороде. Остается примириться со своим положением и переключить крохи свободного времени на саморазвитие. Мне хочется вернуться к работе и жизни еще более полезным обществу. Жажда работать так велика…»

Приливы энтузиазма периодически сменяются отчаянием: «Любимая, сейчас для меня стало совершенно ясно, что в жизни мы никогда больше не увидимся». С одной стороны, возвышенные фразы и попытки верить в счастье, с другой — советский быт, полуголодная жизнь, вечная усталость, нехватка одежды. Происходящее напоминает кадры радостного довоенного фильма, которые кто-то, явно глумясь, склеил с нарезкой беспросветного ужаса. «Встал в 7 утра, разбудила ругань в бараке (сам я теперь загибаю трехэтажные). Бранятся бригадиры со своими бригадами из-за того, что никто не хочет вынести трупы двух умерших за ночь. Пью чай. Миля, ты мне столько чаю нанесла в тюрьму, что я его еще сейчас пью и конца не видно».

Глаза не верят написанному: „Я научилась курить до одурения“. Как ты смеешь писать об этом позорном факте? Следующий шаг — вино, затем опий, морфий.

Между тем ссыльный — это не заключенный. Спустя несколько месяцев Владеку разрешили жить не в бараке, а в Архангельске, фактически на правах свободного человека. Он снимает комнату, в письмах — зарисовки о местной жизни: «Белые ночи сменились противоположностью — „мутными днями“. Когда темнеет, выходят на работу воришки, бандиты и просто хулиганье всех мастей и калибров. Я живу возле 7-й пивной, здесь творится что-то особенное. Чувствуешь себя в тропическом лесу ночью. Завывания горилл, мертвые тела на тротуаре и под забором. Хриплые „маты“, разрывающие воздух. И дикие вопли о помощи, преимущественно женские…»

Для Мили — немного воспитательной работы: «…Глаза не верят написанному: „Я научилась курить до одурения“. Как ты смеешь писать об этом позорном факте? Никогда не мог допустить мысли, что в тяжелые минуты ты ищешь забытья в табачном аромате. Следующий шаг — вино, затем опий, морфий».

На письмах девушки то и дело сменяются адреса: Москва, Алма-Ата, снова Москва, Гомель. Она успевает работать и учиться всему на свете: «Столько впереди, аж дух захватывает. Эх, поработаю же я! Впереди у нас счастье вольных людей».

Но иногда от усталости и сопутствующих бед подкашиваются ноги: «Встаю в 4:30, с трудом попадаю на первый поезд, чтобы к 7 утра быть на работе. Сейчас такая дисциплина, просто ужас, после трех опозданий увольняют как за прогул. После работы остаюсь заниматься музыкой и английским в клубе и оттуда еду на курсы. Домой возвращаюсь в 12 ночи — и так изо дня в день. В выходные свободна, если нет общественной работы на огороде. Спать приходится не более 4 часов в сутки».

Подписка на газеты — дефицит. «Подписку принимают только по талонам, которые выдают в учреждениях. Папа подписался на „Правду“ и „Известия“, — хвастается Миля. — …Я пишу тебе письмо, а малюсенький паучок все бегает по листу. Паук — счастье, наверное, завтра от тебя будет письмо. Папа прорабатывает „Историю партии“, читая ее вслух, мешает мне писать. В кружке его премировали книгой „История партии“, в хорошем переплете».

Чем дальше, тем реже становятся письма. Поцелуям уделяется все меньше места. Даже жизнерадостную Милю давят проблемы: «…У меня сегодня случилось большое несчастье — потеряла хлебные карточки (свою и папину). Наревелась вдоволь, даже не пошла на занятия. Вот такая жизнь — из-за трех фунтов хлеба приходишь в отчаяние. Завтра выходной, а мне нужно ехать работать в наше пригородное хозяйство, вот тебе и отдых… Ты молчишь, я бог знает что думаю. Я уже 6 месяцев в Москве, без тебя никуда не хожу, живу как крот. Когда будем вместе, тогда и возьмем свое от жизни. Ах, милый, ненаглядный Владек, как чудно мы могли бы провести здесь лето! Какая масса стадионов с водными станциями и пляжами, сколько лодок».

Нервное напряжение сказывается на содержании писем. Они полны упреков, которые соседствуют с заверениями в вечной любви. И все же трехлетний срок высылки подходит к концу. Миля ждет этого, похоже, больше, чем Владек: «Не могу описать, что я чувствую: 5 дней — и ты будешь свободным гражданином. Возможно ли это? Мне кажется, когда я получу телеграмму: „Выехал, встречай такого-то числа“, — я буду носиться как сумасшедшая от счастья, буду готова расцеловать весь мир. Мое любимое солнышко, с какою завистью я смотрю на пары, которые встречаю повсюду… На 15-летие комсомола был комсомольский вечер. Я взяла слово и сказала, что беспартийная молодежь должна держать тесную связь с комсомольской организацией. Так ребята, дурачье, написали мне записку, что приветствуют мое выступление и предлагают заключить немедленно тесную смычку».

Срок наказания истек 5 ноября 1933 года. Счастье не наступило. Владек осел у родителей в Гомеле, Миля по-прежнему работает и учится в Москве. В письмах — усталость и обида. Девушка хочет успеть все сразу, пытается взбодрить молодого человека, который после освобождения пребывает в депрессии: «На каком основании ты, мужчина, говоришь, что жизнь проходит мимо? Люди идут в Арктику, чтобы завоевать ее и выйти победителями. Это люди дела, у которых энергия идет не на копания в своей душе и философствование. Не требуй от жизни, а сам добивайся. Ах, Владек! Неужели ты такой упадочник, настоящий герой чеховских романов?..»

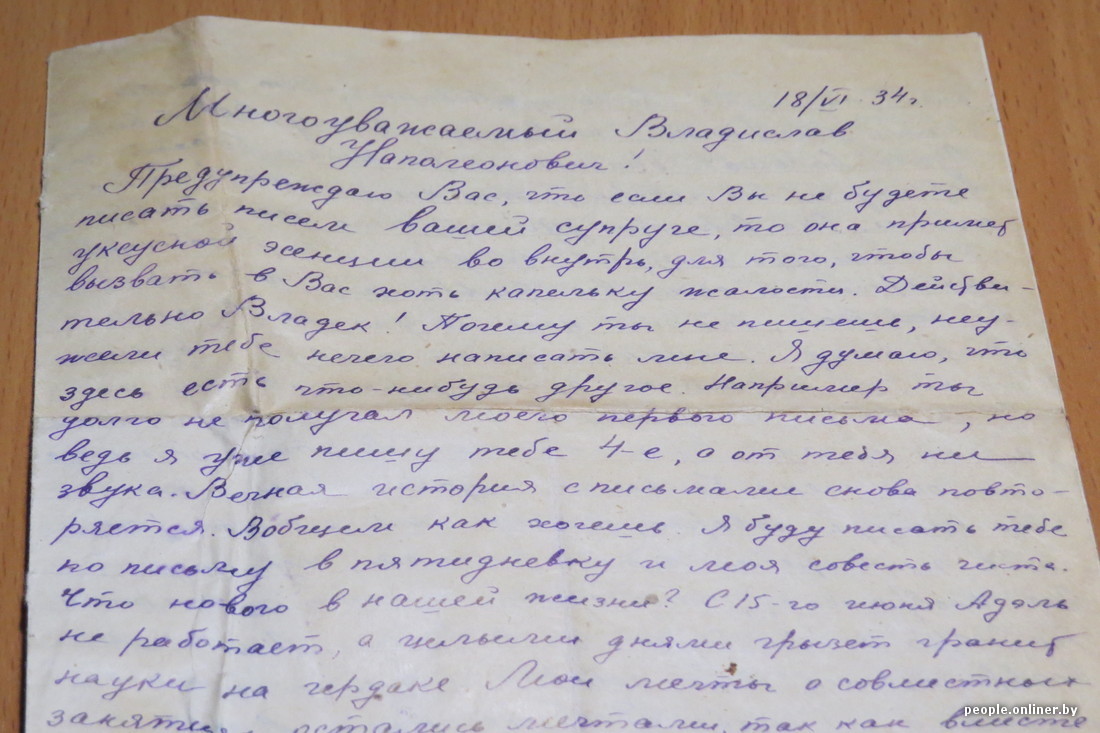

Многоуважаемый Владислав Наполеонович! Если Вы не будете писать Вашей супруге, то она примет уксусной эссенции вовнутрь, чтобы вызвать в Вас хоть капельку жалости. Наверное, тебя очаровали ашхабадские туркменки и ты совсем позабыл женушку.

На этот раз в Среднюю Азию уезжает Владек — в качестве агронома поднимать сельское хозяйство Туркменистана. Разлука оживляет чувства. Миля осваивается в Гомеле: «Я мечтаю, что пролетят два месяца, я поступлю в институт и устрою свой уголок. И тогда приедет мой желанный и мы будем жить, наслаждаясь близостью друг друга, занимаясь и читая. Мое солнышко будет радостным и счастливым. Там незаметно подкатит зима с коньками и лыжами, и мой любимый не будет больше называть свою жену „коровой на льду“. Белорусский я теперь более-менее понимаю. Могу карістацься многими словами, причем колькосць слов, которые я ведаю, растет с каждым днем. Еще раз подкресліваю то, что, когда ты вернешься, я буду завзятой белоруской… Вечером, когда в садике стоит такой чудный аромат левкоя, тоска глубоко охватывает мое сердце. Ах, если бы в этот миг мы сидели с тобой на скамейке, тесно прижавшись, вдыхали бы чудный аромат летней ночи, мечтая о будущем. А оно такое чудное».

И следом: «Многоуважаемый Владислав Наполеонович! Предупреждаю, что если Вы не будете писать Вашей супруге, то она примет уксусной эссенции вовнутрь, чтобы вызвать в Вас хоть капельку жалости. Наверное, тебя очаровали ашхабадские туркменки и ты совсем позабыл женушку».

Собственно, на этом тема любви заканчивается. Почти.

Следующее письмо от Мили приходит уже из Тифлиса (Тбилиси). Она студентка 3-го курса механического отделения Закавказского индустриального института. Стахановка. В списке лучших людей факультета. Горда собой: за все время учебы имела только одну тройку по грузинскому, а остальные пятерки. «Стала увлекаться спортом, на полтора месяца ездила с командой института в „грузинскую Швейцарию“ — на горнолыжную станцию Бакурьяны. Результат — растяжение обеих ног, вывих пальца и первое место на Всегрузинских соревнованиях по слалому. На „лечение“ получила от института 200 рублей и премию ВСФК (Высший совет физкультуры) в 150 рублей. Спорт — выгодная вещь. Второй вид моего спорта — плавание. Тренируюсь в бассейне, так как в Куре сильное течение и грязно. Начала изучать стили „кроль“ и „кроль на спине“. Совершенно не представляю, как ты живешь. Может быть, пан-профессором стал? С приветом, Миля».

По всей видимости, Владек из Гомеля пытается склеить отношения — его письмо не сохранилось. Но есть ответ. Обитателям соцсетей и пользователям мессенджеров никогда в жизни не сформулировать так фразу «останемся друзьями»: «Владек! Ты хочешь, чтобы я, заглянув в тайники своей души и найдя там тлеющую искру любви к тебе, вернулась и стала твоей женой. И вот, как ни горько, этой искры нет. А вместо нее — огромная жалость к человеку, который несчастен, желание помочь ему, заставить его весело смотреть в глаза судьбе, и все это облечено в теплое дружеское чувство. За эти полтора года полнейшей свободы я наверстывала то, что было упущено: занималась учебой, пением и спортом, немного путешествовала. Сейчас институт занимает в моей жизни превалирующее значение. А семейная жизнь и институт несовместимы… С горечью вспоминаю Архангельск. Но я была совершенная девчонка, а теперь — сложившийся взрослый человек»

Сегодня нет никаких признаков того, что по адресу Воровского, 16, вообще был дом, вокруг которого вертелась такая буря эмоций и чувств. Рядом есть замызганная малосемейка, расписанная изнутри рекламой всякой гадости. Она смотрит на остатки того самого старого Гомеля — изуродованные, покрытые пластмассовой вагонкой, морально готовые к сносу. Этому заповеднику резных наличников осталось недолго.

Между тем обнаруженный временной портал оставил вопросы. Как письма встретились? Кто и зачем их спрятал? Неизвестно, что стало с авторами — может, добили свои в 1937-м, может, пропали в войну… Ни в базах репрессированных, ни в списках участников Великой Отечественной отыскать этих людей нам не удалось. Как ни странно, не значится в архивах и дом №16.

— Рытвинские? Знаю, конечно, — неожиданно сообщает пожилая женщина из деревянного домика по улице Воровского. — У них большой дом был, как раз рядом с моим.

92-летняя Таисия Ивановна Кравцова живет в доме №18 (по новой нумерации он 20-й, ему, по словам хозяйки, 120 лет).

— Нет, Владислава Наполеоновича не припомню, я слишком маленькой тогда была. А вот его детей и внуков знала…

Такой поворот позволяет верить, что, возможно, отзовутся потомки Мили и Владека — и у истории будет продолжение.

Многослойные двери в каталоге Onliner.by

Перепечатка текста и фотографий Onliner.by запрещена без разрешения редакции. nak@onliner.by